술에 멍드는 사회… 간이식 10년새 6배

김윤종기자

입력 2017-07-18 03:00

서울아산병원 수술환자 살펴보니

“퇴근 후 동료들과 ‘한잔’을 즐겼을 뿐인데….”

회사원 김모 씨(54)는 여전히 자신은 ‘술고래’가 아니라고 생각한다. 퇴근 후 동료들과의 술자리를 즐겼고 일찍 퇴근한 날이나 주말에는 ‘혼술’을 했을 뿐이라는 것이다. 그런 김 씨는 쉽게 피곤함을 느껴 병원을 찾았다. 놀랍게도 ‘알코올성 간염’이란 진단을 받았다. 결국 간경화까지 이르게 된 그는 최근 간이식 수술을 받았다.

한국 사회의 술 소비량과 혼술 문화가 확대되면서 알코올성 간질환으로 간이식을 받은 환자가 급증하고 있다.

동아일보가 17일 입수한 서울아산병원 간이식외과 이승규·황신 교수의 ‘간이식 수술 원인 연구’에 따르면 1990∼2016년 시행한 간이식 수술 5289건을 이식 원인에 따라 1000건 단위로 분석한 결과 첫 1000건(1992년 4월∼2004년 11월)에선 알코올성 간 질환으로 간이식을 받은 환자가 전체 간이식 환자의 2.6%에 불과했다.

하지만 3000∼4000건(2011년 4월∼2013년 11월)에선 15.1%로 7배 가까이로 늘었다. 최근 10년(2007∼2016년)간 알코올성 간경화로 간이식을 받은 환자 역시 16명에서 107명으로 급증했다. 연령별로는 50대(250명), 40대(174명), 30대(34명) 순이었다.

황 교수는 “혼술족이 늘면서 편의점의 술 상품이 다양화되는 추세”라며 “국민 5명 중 4명이 마신다는 술이 알코올성 간질환으로 이어질 수 있다는 사실을 명심해야 한다”고 말했다. 국세통계연보를 보면 성인 1명이 1년간 마시는 술은 1966년 53.5L에서 2015년 91.8L로 50년간 2배 가까이로 늘었다. 한국인의 음주량이 계속 증가하고 있다는 얘기다.

간이식 전문의들에 따르면 술을 과도하게 마시면 간에 지방이 축적되고 알코올의 대사물질이 간세포를 손상시킨다. 손상된 간세포가 재생될 시간적 여유 없이 다시 술을 마시게 되면 손상이 더욱 심해져 알코올성 간염과 간경변, 간암으로까지 진행된다.

진짜 문제는 간에 이상이 생겨도 자각 증상이 별로 없어 미리 주의하지 못한다는 점이다. 30대 주부 A 씨는 3년간 매일 집에서 습관적으로 술을 마시다 간경화 판정을 받고 가족의 기증으로 생체간이식을 받았다. 음주로 간경화가 진행돼도 간경화 합병증인 식도 정맥류 출혈, 의식장애, 황달 등이 생기기 전까지는 몸의 이상을 느끼지 못해 스스로 절주나 금주 필요성을 깨닫지 못한 것이다. 결국 자연회복이 안 되는 상태에 이르러서 간 이식을 받게 된다는 것이 병원 측의 설명이다.

간 건강에 위험을 끼치는 음주량은 ‘순수 알코올 양’을 기준으로 남성은 하루 평균 40g, 여성은 하루 평균 20g 이상이다. 알코올 10g의 양은 맥주나 와인, 위스키 각 1잔, 소주는 1잔 반 정도. 이 교수는 “알코올성 간질환 환자에게는 어떤 약을 투여하더라도 간이 지속적으로 손상된다”며 “완전 금주가 유일하고도 가장 효과적인 치료방법”이라고 설명했다.

김윤종 기자 zozo@donga.com

“퇴근 후 동료들과 ‘한잔’을 즐겼을 뿐인데….”

회사원 김모 씨(54)는 여전히 자신은 ‘술고래’가 아니라고 생각한다. 퇴근 후 동료들과의 술자리를 즐겼고 일찍 퇴근한 날이나 주말에는 ‘혼술’을 했을 뿐이라는 것이다. 그런 김 씨는 쉽게 피곤함을 느껴 병원을 찾았다. 놀랍게도 ‘알코올성 간염’이란 진단을 받았다. 결국 간경화까지 이르게 된 그는 최근 간이식 수술을 받았다.

한국 사회의 술 소비량과 혼술 문화가 확대되면서 알코올성 간질환으로 간이식을 받은 환자가 급증하고 있다.

동아일보가 17일 입수한 서울아산병원 간이식외과 이승규·황신 교수의 ‘간이식 수술 원인 연구’에 따르면 1990∼2016년 시행한 간이식 수술 5289건을 이식 원인에 따라 1000건 단위로 분석한 결과 첫 1000건(1992년 4월∼2004년 11월)에선 알코올성 간 질환으로 간이식을 받은 환자가 전체 간이식 환자의 2.6%에 불과했다.

하지만 3000∼4000건(2011년 4월∼2013년 11월)에선 15.1%로 7배 가까이로 늘었다. 최근 10년(2007∼2016년)간 알코올성 간경화로 간이식을 받은 환자 역시 16명에서 107명으로 급증했다. 연령별로는 50대(250명), 40대(174명), 30대(34명) 순이었다.

황 교수는 “혼술족이 늘면서 편의점의 술 상품이 다양화되는 추세”라며 “국민 5명 중 4명이 마신다는 술이 알코올성 간질환으로 이어질 수 있다는 사실을 명심해야 한다”고 말했다. 국세통계연보를 보면 성인 1명이 1년간 마시는 술은 1966년 53.5L에서 2015년 91.8L로 50년간 2배 가까이로 늘었다. 한국인의 음주량이 계속 증가하고 있다는 얘기다.

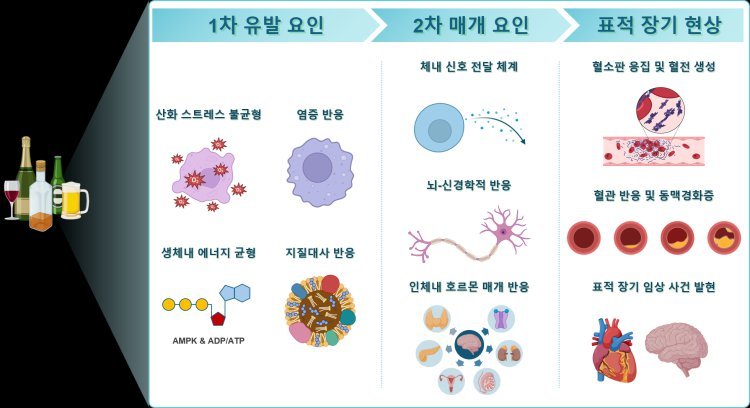

간이식 전문의들에 따르면 술을 과도하게 마시면 간에 지방이 축적되고 알코올의 대사물질이 간세포를 손상시킨다. 손상된 간세포가 재생될 시간적 여유 없이 다시 술을 마시게 되면 손상이 더욱 심해져 알코올성 간염과 간경변, 간암으로까지 진행된다.

진짜 문제는 간에 이상이 생겨도 자각 증상이 별로 없어 미리 주의하지 못한다는 점이다. 30대 주부 A 씨는 3년간 매일 집에서 습관적으로 술을 마시다 간경화 판정을 받고 가족의 기증으로 생체간이식을 받았다. 음주로 간경화가 진행돼도 간경화 합병증인 식도 정맥류 출혈, 의식장애, 황달 등이 생기기 전까지는 몸의 이상을 느끼지 못해 스스로 절주나 금주 필요성을 깨닫지 못한 것이다. 결국 자연회복이 안 되는 상태에 이르러서 간 이식을 받게 된다는 것이 병원 측의 설명이다.

간 건강에 위험을 끼치는 음주량은 ‘순수 알코올 양’을 기준으로 남성은 하루 평균 40g, 여성은 하루 평균 20g 이상이다. 알코올 10g의 양은 맥주나 와인, 위스키 각 1잔, 소주는 1잔 반 정도. 이 교수는 “알코올성 간질환 환자에게는 어떤 약을 투여하더라도 간이 지속적으로 손상된다”며 “완전 금주가 유일하고도 가장 효과적인 치료방법”이라고 설명했다.

김윤종 기자 zozo@donga.com

비즈N 탑기사

‘책 출간’ 한동훈, 정계 복귀 움직임에 테마株 강세

‘책 출간’ 한동훈, 정계 복귀 움직임에 테마株 강세 조선 후기 화가 신명연 ‘화훼도 병풍’ 기념우표 발행

조선 후기 화가 신명연 ‘화훼도 병풍’ 기념우표 발행 붕괴 교량과 동일·유사 공법 3곳 공사 전면 중지

붕괴 교량과 동일·유사 공법 3곳 공사 전면 중지 명동 ‘위조 명품’ 판매 일당 덜미…SNS로 관광객 속였다

명동 ‘위조 명품’ 판매 일당 덜미…SNS로 관광객 속였다 “나대는 것 같아 안올렸는데”…기안84 ‘100 챌린지’ 뭐길래

“나대는 것 같아 안올렸는데”…기안84 ‘100 챌린지’ 뭐길래- ‘전참시’ 이연희, 득녀 5개월만 복귀 일상…아침 산책+운동 루틴

- 국내 기술로 개발한 ‘한국형 잠수함’ 기념우표 발행

- ‘아파트 지하주차장서 음주운전’ 인천시의원 송치

- 학령인구 감소 탓에 도심지 초교마저 학급 편성 ‘비상’

- 상속인 행세하며 100억 원 갈취한 사기꾼 일당 붙잡혀

“참치보다 비싸다”…겨울 별미 대방어 값 치솟은 이유는?

“참치보다 비싸다”…겨울 별미 대방어 값 치솟은 이유는? 방산기업 LIG넥스원의 도전… 미사일 넘어 위성도 진출

방산기업 LIG넥스원의 도전… 미사일 넘어 위성도 진출 “오라클, 14조원대 오픈AI 전용 데이터센터 자금조달 난항”

“오라클, 14조원대 오픈AI 전용 데이터센터 자금조달 난항” “월급 4분의 1 월세로 낸다”…천정 뚫은 월세에 임차인 ‘한숨’

“월급 4분의 1 월세로 낸다”…천정 뚫은 월세에 임차인 ‘한숨’ 美하원 “韓디지털 규제, 빅테크 겨눠… 무역법으로 대응해야”

美하원 “韓디지털 규제, 빅테크 겨눠… 무역법으로 대응해야”- “케데헌처럼 세계가 부를 ‘한국적 캐럴’도 나와야죠”

- ‘제2 마라톤 붐’의 그늘 부상…“이렇게 하면 줄일 수 있다”[양종구의 100세 시대 건강법]

- 月 6만2000원에 대중교통 무제한… ‘모두의 카드’ 시행

- ‘용인 푸르지오 클루센트’ 개관 3일간 1만2000명 인파

- “세계 질서는 필연 아닌 선택의 결과… 다른 미래 상상할 수 있어야”[이설의 글로벌 책터뷰]

![[시승기] 제주에서 느끼는 드라이빙의 즐거움…‘포르쉐 올레 드라이브’ [시승기] 제주에서 느끼는 드라이빙의 즐거움…‘포르쉐 올레 드라이브’](https://dimg.donga.com/wps/ECONOMY/FEED/BIZN_FEED_EVLOUNGE/132703912.2.thumb.jpg)