“석달 침 맞으면 합의금 많이 받게…” 노골적 유혹

김동혁 기자 , 장윤정 기자

입력 2020-03-04 03:00 수정 2020-03-04 03:00

일부 한방병원 ‘車 보험사기’ 조장

“합의금은 최대 얼마까지 원하세요?”

최근 서울 소재 한 한방병원을 찾은 기자가 “경미한 교통사고를 당했다”고 하자 병원 관계자는 이같이 되물었다. 그러더니 진료비 외에 합의금으로 최소 200만 원 이상을 받을 수 있게 해주겠다고 했다. 조건은 3개월 이상 약침 및 추나 치료를 받고 한약을 지속적으로 먹어야 한다는 것. 원할 경우 손해사정사를 붙여 경미한 장애등급 판정까지 도와주겠다고 했다. 700만 원 이상 합의금을 받으면 이 중 300만 원을 손해사정사에게 건네야 한다는 조건이었다.

○ 근절되지 않는 한방병원 보험사기

일부 한방병원의 과잉진료와 보험사기가 자동차보험의 손해율을 높여 보험료 상승으로 이어진다는 지적이 끊이지 않고 있다. 지난달 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 31번째 확진자 A 씨가 교통사고로 한방병원에 입원 중 잦은 외출을 했다는 사실이 알려지며 한방병원에 대한 관리가 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

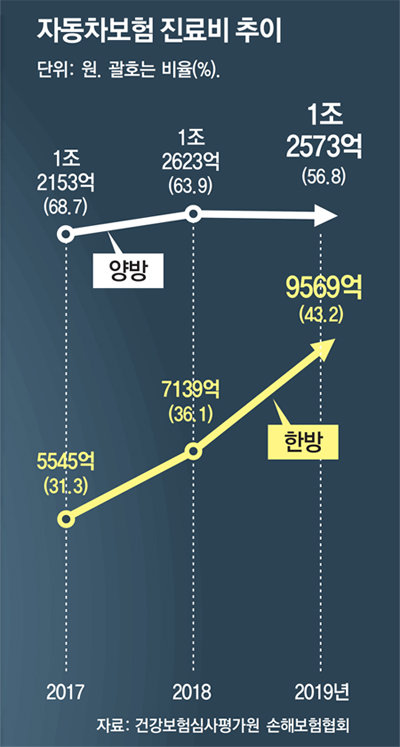

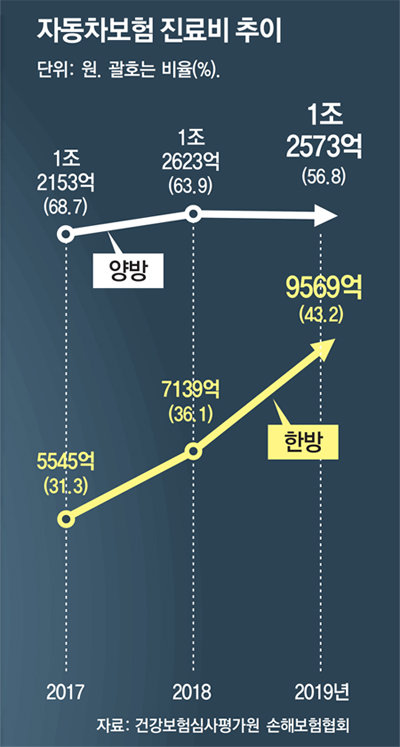

건강보험심사평가원에 따르면 2015년 3576억 원이었던 교통사고 관련 한방진료비는 지난해 9569억 원으로 3배 가까이 상승했다. 현 정부가 들어선 2017년(5545억 원)을 기준으로는 2배 가까이 늘었다. 한방병원의 1인당 평균 통원 진료비도 2018년 기준 57만5000원으로, 양방병원(18만4000원)의 3배에 이른다.

많은 한방병원들이 교통사고 전문 치료병원임을 내세우며 ‘본인부담금 0원’ 등의 광고를 내걸고 있다. 미리 제조한 한약 십수 일분을 진료 직후 환자에게 제공하며 과잉 진료비를 청구하거나 추나 치료가 필수적인 것으로 위장해 병행하는 경우도 많다. 유튜브와 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 ‘경미한 사고 시 고액 보상을 위한 합의 요령’까지 전파되고 있다.

한방병원을 둘러싼 보험사기도 반복적으로 적발되고 있다. 사무장병원을 개설해 운영하던 한방병원 이사장 B 씨는 지난해 11월 20일 서울서부지법에서 징역 3년형을 선고받은 뒤 구속 수감됐다. 2014년 10월부터 2017년 10월경까지 3년에 걸쳐 국민건강보험 요양급여와 보험금 등 총 35억 원가량을 가로챈 혐의(사무장병원 운영 및 보험사기 등)였다.

B 씨 등은 실손보험 가입자들을 모은 뒤 이들과 공모해 입원 치료를 받은 것으로 진료기록부를 조작했다. 불필요한 한약 처방, 과잉 진료비 청구를 위한 허위 치료 등도 함께 진행했다. B 씨와 공모한 병원장과 원무부장, 허위 입원 환자 등 7명은 법정 구속되거나 집행유예 등을 선고받았다.

입원 전문 브로커를 직원으로 고용한 뒤 허위 환자를 유치한 광주시의 한방병원장이 징역 2년형을 받고 구속된 사례도 있다. 병원장 C 씨는 입원 전문 브로커 5명을 원무과 직원으로 고용해 환자 유치 실적에 따라 성과급을 지급하며 유치를 독려했다. 이렇게 모인 746명의 환자를 대상으로 허위, 과다, 입원 치료를 주도하며 총 9억1000만 원가량의 부당이득을 취했다.

○ 보험수가 정비하고 처벌 강화해야

전문가들은 자동차보험 진료수가 기준을 명확히 해야 과잉진료와 보험사기를 막을 수 있다고 강조한다. 양방의 경우 대다수 진료가 급여 항목으로 편입돼 있어 구체적인 진료 횟수와 처방, 투약 등이 규정되지만 한방은 비급여가 대다수다. 그렇다 보니 명확한 기준 없이 의사의 판단에 맡기고 있는 실정이다. 지난해 4월 ‘문재인 케어’의 일환으로 추나 요법이 건강보험의 적용을 받게 된 것도 진료수가를 높이는 주요 원인으로 꼽히고 있다.

최근 서울 소재 한 한방병원을 찾은 기자가 “경미한 교통사고를 당했다”고 하자 병원 관계자는 이같이 되물었다. 그러더니 진료비 외에 합의금으로 최소 200만 원 이상을 받을 수 있게 해주겠다고 했다. 조건은 3개월 이상 약침 및 추나 치료를 받고 한약을 지속적으로 먹어야 한다는 것. 원할 경우 손해사정사를 붙여 경미한 장애등급 판정까지 도와주겠다고 했다. 700만 원 이상 합의금을 받으면 이 중 300만 원을 손해사정사에게 건네야 한다는 조건이었다.

○ 근절되지 않는 한방병원 보험사기

일부 한방병원의 과잉진료와 보험사기가 자동차보험의 손해율을 높여 보험료 상승으로 이어진다는 지적이 끊이지 않고 있다. 지난달 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 31번째 확진자 A 씨가 교통사고로 한방병원에 입원 중 잦은 외출을 했다는 사실이 알려지며 한방병원에 대한 관리가 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

건강보험심사평가원에 따르면 2015년 3576억 원이었던 교통사고 관련 한방진료비는 지난해 9569억 원으로 3배 가까이 상승했다. 현 정부가 들어선 2017년(5545억 원)을 기준으로는 2배 가까이 늘었다. 한방병원의 1인당 평균 통원 진료비도 2018년 기준 57만5000원으로, 양방병원(18만4000원)의 3배에 이른다.

많은 한방병원들이 교통사고 전문 치료병원임을 내세우며 ‘본인부담금 0원’ 등의 광고를 내걸고 있다. 미리 제조한 한약 십수 일분을 진료 직후 환자에게 제공하며 과잉 진료비를 청구하거나 추나 치료가 필수적인 것으로 위장해 병행하는 경우도 많다. 유튜브와 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 ‘경미한 사고 시 고액 보상을 위한 합의 요령’까지 전파되고 있다.

B 씨 등은 실손보험 가입자들을 모은 뒤 이들과 공모해 입원 치료를 받은 것으로 진료기록부를 조작했다. 불필요한 한약 처방, 과잉 진료비 청구를 위한 허위 치료 등도 함께 진행했다. B 씨와 공모한 병원장과 원무부장, 허위 입원 환자 등 7명은 법정 구속되거나 집행유예 등을 선고받았다.

입원 전문 브로커를 직원으로 고용한 뒤 허위 환자를 유치한 광주시의 한방병원장이 징역 2년형을 받고 구속된 사례도 있다. 병원장 C 씨는 입원 전문 브로커 5명을 원무과 직원으로 고용해 환자 유치 실적에 따라 성과급을 지급하며 유치를 독려했다. 이렇게 모인 746명의 환자를 대상으로 허위, 과다, 입원 치료를 주도하며 총 9억1000만 원가량의 부당이득을 취했다.

○ 보험수가 정비하고 처벌 강화해야

전문가들은 자동차보험 진료수가 기준을 명확히 해야 과잉진료와 보험사기를 막을 수 있다고 강조한다. 양방의 경우 대다수 진료가 급여 항목으로 편입돼 있어 구체적인 진료 횟수와 처방, 투약 등이 규정되지만 한방은 비급여가 대다수다. 그렇다 보니 명확한 기준 없이 의사의 판단에 맡기고 있는 실정이다. 지난해 4월 ‘문재인 케어’의 일환으로 추나 요법이 건강보험의 적용을 받게 된 것도 진료수가를 높이는 주요 원인으로 꼽히고 있다.

병원이나 자동차 정비업체, 보험업 관계자가 보험사기에 연루됐을 경우 처벌 수위를 높여야 한다는 지적도 나온다. 미래통합당 김진태 의원이 지난해 5월 대표 발의한 보험사기방지 특별법은 현재 국회에 계류 중이다. 업계 관계자는 “처벌 수위를 높임과 동시에 보험사기로 얻은 보험금의 환수를 강화하는 방안이 함께 진행돼야 한다”고 말했다.

김동혁 hack@donga.com·장윤정 기자

비즈N 탑기사

‘투머치 토커’의 모자…민희진 폭주에 박찬호 소환 왜

‘투머치 토커’의 모자…민희진 폭주에 박찬호 소환 왜 백일 아기 비행기 좌석 테이블에 재워…“꿀팁” vs “위험”

백일 아기 비행기 좌석 테이블에 재워…“꿀팁” vs “위험” 최저임금 2만원 넘자 나타난 현상…‘원격 알바’ 등장

최저임금 2만원 넘자 나타난 현상…‘원격 알바’ 등장 “배우자에게 돈 보냈어요” 중고거래로 명품백 먹튀한 40대 벌금형

“배우자에게 돈 보냈어요” 중고거래로 명품백 먹튀한 40대 벌금형 이렇게 63억 건물주 됐나…김지원, 명품 아닌 ‘꾀죄죄한’ 에코백 들어

이렇게 63억 건물주 됐나…김지원, 명품 아닌 ‘꾀죄죄한’ 에코백 들어- 상하이 100년간 3m 침식, 中도시 절반이 가라앉고 있다

- 김지훈, 할리우드 진출한다…아마존 ‘버터플라이’ 주연 합류

- “도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

- 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

- 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

한국에 8800억 투자 獨머크 “시장 주도 기업들 많아 매력적”

한국에 8800억 투자 獨머크 “시장 주도 기업들 많아 매력적” 직장인 1000만명 이달 월급 확 준다…건보료 ‘20만원 폭탄’

직장인 1000만명 이달 월급 확 준다…건보료 ‘20만원 폭탄’ 1인 가구 공공임대 ‘면적 축소’ 논란…국토부 “면적 기준 폐지 등 전면 재검토”

1인 가구 공공임대 ‘면적 축소’ 논란…국토부 “면적 기준 폐지 등 전면 재검토” “만원으로 밥 먹기 어렵다”…평균 점심값 1만원 첫 돌파

“만원으로 밥 먹기 어렵다”…평균 점심값 1만원 첫 돌파 고금리-경기침체에… 개인회생 두달새 2만2167건 역대 최다

고금리-경기침체에… 개인회생 두달새 2만2167건 역대 최다- 美-중동 석유공룡도 뛰어든 플라스틱… 역대급 공급과잉 우려[딥다이브]

- 카드사 고위험업무 5년 초과 근무 못한다…여전업권 ‘내부통제 모범규준’ 시행

- 작년 서울 주택 인허가, 목표치 33% 그쳐… 2, 3년뒤 공급난 우려

- 은행연체율 4년9개월만에 최고… 새마을금고 ‘비상등’

- 작년 4대그룹 영업이익 24.5조, 66% 감소…현대차그룹만 늘어

![美-중동 석유공룡도 뛰어든 플라스틱… 역대급 공급과잉 우려[딥다이브] 美-중동 석유공룡도 뛰어든 플라스틱… 역대급 공급과잉 우려[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN/124642003.3.thumb.jpg)

![우리 집앞에도 ‘연트럴파크’ 생길까?…철도 지하화 사업의 모든 것[부동산 빨간펜] 우리 집앞에도 ‘연트럴파크’ 생길까?…철도 지하화 사업의 모든 것[부동산 빨간펜]](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN_REALESTATE/124653245.2.thumb.png)