폭력 휘둘렀던 남편은 집 나갔지만, 아직도 ‘부부’…왜?

동아일보

입력 2013-01-10 03:00 수정 2013-01-10 07:47

불황이 낳은 ‘무늬만 가족’

“살기 힘들다” 가출 급증… 법적 혼인상태지만 해체된 가정 41만 가구

김은주(가명·26·여) 씨는 지난해 4월부터 외동아들(4)을 혼자 키운다. 남편(27)은 집을 나갔다. 부부가 법적으로 이혼하지 않은 상태. ‘무늬만 가족’이다. 남편의 휴대전화는 오늘도 꺼져 있다.

김은주(가명·26·여) 씨는 지난해 4월부터 외동아들(4)을 혼자 키운다. 남편(27)은 집을 나갔다. 부부가 법적으로 이혼하지 않은 상태. ‘무늬만 가족’이다. 남편의 휴대전화는 오늘도 꺼져 있다.

한때는 남편이 돌아오기를 바랐다. 지금은 포기했다. 남편과 연락이 닿는다면 “법적으로도 당신과 끊고 싶다. 조용히 이혼만 해 달라”고 말할 예정이다. 남편의 휴대전화가 꺼져 있을 걸 알면서도 종종 전화를 걸어 보는 이유다.

그가 남편을 만난 건 2008년. 고등학교를 졸업하고 편의점 아르바이트를 할 때였다. 손님이었던 남편은 김 씨에게 반했다. 둘은 몇 차례 연락을 주고받다가 연인 관계로 발전했다.

1년 후 덜컥 아이가 생겼다. 혼인신고를 한 뒤 월셋집에서 신혼살림을 시작했다. 김 씨를 탐탁지 않게 여기는 시부모 때문에 결혼식은 못 했지만 그래도 행복했다.

아이가 태어났고 결혼 생활도 1년을 넘겼다. 부부 갈등이 심해지기 시작했다. 평소 잘해 주던 남편은 화가 나면 돌변해 폭력을 썼다. 김 씨의 머리를 잡고 벽에 짓이기는 바람에 치아가 부러지기도 했다. 남편은 말 못 하는 아들도 밀쳤다.

남편은 부부 싸움이 있을 때마다 집을 나갔다. 회사도 가지 않았다. 무단결근을 밥 먹듯이 하다 보니 직장도 수차례 옮겨야 했다. 가출 기간은 점점 길어졌다. 3일, 7일, 15일…. 카드 빚이 쌓이고 월세(50만 원)가 밀리기 시작했다.

지난해 4월. 남편은 “형편이 어려우니 부모님 집에 들어가서 살자”고 했다. 늘 매몰찼던 시부모와 살 자신이 없어 김 씨는 “우리 힘으로 살자”고 했다. 또 싸웠고 남편은 집을 나갔다.

남편은 그 후 돌아오지 않았다. 시부모에게 남편의 행방을 물으니 “모른다. 네가 얼마나 괴롭혔으면 나갔겠느냐. 다시 너와 이야기하고 싶지 않다”는 말이 돌아왔다.

이때부터 김 씨는 홀로서기를 시작했다. 새벽에는 우유 배달을 했고, 낮에는 아이를 어린이집에 맡긴 뒤 아르바이트를 했다. 그렇게 뼈가 부서져라 일을 해도 매달 버는 돈은 90만 원 남짓. 아이와 함께 생활하기엔 턱없이 적은 돈이다. 옷도 화장품도 사지 않았다. 은행 대출금 2000여만 원은 갚을 엄두도 내지 못한다.

정신없이 일하다 보니 이혼 소송에 대해 알아볼 여유가 없다. 매일 밤, 잠자리에 누워 자신의 처지를 생각하다 보면 눈물이 핑 돈다. 눈을 동그랗게 뜨며 “엄마, 왜 울어?”라고 묻는 아들을 간신히 재우면서 김 씨의 하루도 끝이 난다.

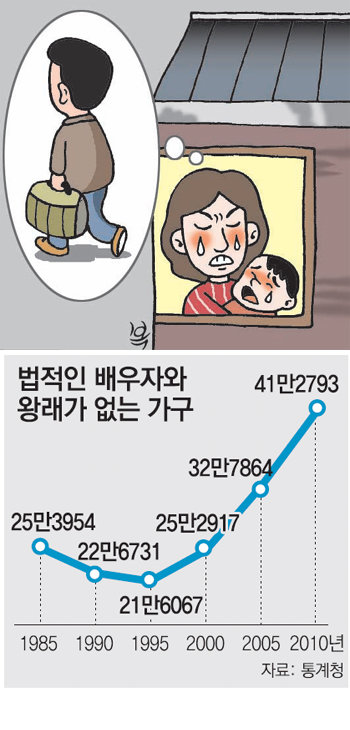

통계청에 따르면 김 씨처럼 법적 혼인상태이지만 가출, 교도소 복역 같은 이유로 가족의 연이 사실상 끊긴 가정은 2010년을 기준으로 41만2793가구에 이른다. 아빠가 가정을 떠난 사례(31만8481가구)가 엄마가 가정을 떠난 사례(9만4312가구)의 3배 이상이다.

2000년의 경우 이런 가구는 25만2917가구였다. 10년 사이에 16만 가정이 해체된 셈이다. 올해는 더 늘어 이런 가정이 45만 가구를 넘을 거란 전망도 나온다.

이는 최근의 경제위기 때문이란 분석이 많다. 홍승아 한국여성정책연구원 연구위원은 “경제위기와 가정해체 현상은 밀접하게 연관돼 있다”며 “특히 아빠들이 가정을 많이 떠난 건 가족의 생계를 부양하지 못하는 가장이라는 압박을 못 견뎌 떠난 것”이라고 말했다.

노르웨이와 뉴질랜드는 가정을 떠난 배우자가 양육비를 주지 않으면 정부가 일단 지급하고 나중에 배우자에게 돈을 받는다. 국내에는 이런 제도가 없다. 조경애 한국가정법률상담소 법률구조부장은 “가장이 없는 가정을 지원하기 위해 우리나라도 비슷한 방식을 도입해야 한다”고 말했다.

이샘물 기자 evey@donga.com

“살기 힘들다” 가출 급증… 법적 혼인상태지만 해체된 가정 41만 가구

한때는 남편이 돌아오기를 바랐다. 지금은 포기했다. 남편과 연락이 닿는다면 “법적으로도 당신과 끊고 싶다. 조용히 이혼만 해 달라”고 말할 예정이다. 남편의 휴대전화가 꺼져 있을 걸 알면서도 종종 전화를 걸어 보는 이유다.

그가 남편을 만난 건 2008년. 고등학교를 졸업하고 편의점 아르바이트를 할 때였다. 손님이었던 남편은 김 씨에게 반했다. 둘은 몇 차례 연락을 주고받다가 연인 관계로 발전했다.

1년 후 덜컥 아이가 생겼다. 혼인신고를 한 뒤 월셋집에서 신혼살림을 시작했다. 김 씨를 탐탁지 않게 여기는 시부모 때문에 결혼식은 못 했지만 그래도 행복했다.

아이가 태어났고 결혼 생활도 1년을 넘겼다. 부부 갈등이 심해지기 시작했다. 평소 잘해 주던 남편은 화가 나면 돌변해 폭력을 썼다. 김 씨의 머리를 잡고 벽에 짓이기는 바람에 치아가 부러지기도 했다. 남편은 말 못 하는 아들도 밀쳤다.

남편은 부부 싸움이 있을 때마다 집을 나갔다. 회사도 가지 않았다. 무단결근을 밥 먹듯이 하다 보니 직장도 수차례 옮겨야 했다. 가출 기간은 점점 길어졌다. 3일, 7일, 15일…. 카드 빚이 쌓이고 월세(50만 원)가 밀리기 시작했다.

지난해 4월. 남편은 “형편이 어려우니 부모님 집에 들어가서 살자”고 했다. 늘 매몰찼던 시부모와 살 자신이 없어 김 씨는 “우리 힘으로 살자”고 했다. 또 싸웠고 남편은 집을 나갔다.

남편은 그 후 돌아오지 않았다. 시부모에게 남편의 행방을 물으니 “모른다. 네가 얼마나 괴롭혔으면 나갔겠느냐. 다시 너와 이야기하고 싶지 않다”는 말이 돌아왔다.

이때부터 김 씨는 홀로서기를 시작했다. 새벽에는 우유 배달을 했고, 낮에는 아이를 어린이집에 맡긴 뒤 아르바이트를 했다. 그렇게 뼈가 부서져라 일을 해도 매달 버는 돈은 90만 원 남짓. 아이와 함께 생활하기엔 턱없이 적은 돈이다. 옷도 화장품도 사지 않았다. 은행 대출금 2000여만 원은 갚을 엄두도 내지 못한다.

정신없이 일하다 보니 이혼 소송에 대해 알아볼 여유가 없다. 매일 밤, 잠자리에 누워 자신의 처지를 생각하다 보면 눈물이 핑 돈다. 눈을 동그랗게 뜨며 “엄마, 왜 울어?”라고 묻는 아들을 간신히 재우면서 김 씨의 하루도 끝이 난다.

통계청에 따르면 김 씨처럼 법적 혼인상태이지만 가출, 교도소 복역 같은 이유로 가족의 연이 사실상 끊긴 가정은 2010년을 기준으로 41만2793가구에 이른다. 아빠가 가정을 떠난 사례(31만8481가구)가 엄마가 가정을 떠난 사례(9만4312가구)의 3배 이상이다.

2000년의 경우 이런 가구는 25만2917가구였다. 10년 사이에 16만 가정이 해체된 셈이다. 올해는 더 늘어 이런 가정이 45만 가구를 넘을 거란 전망도 나온다.

이는 최근의 경제위기 때문이란 분석이 많다. 홍승아 한국여성정책연구원 연구위원은 “경제위기와 가정해체 현상은 밀접하게 연관돼 있다”며 “특히 아빠들이 가정을 많이 떠난 건 가족의 생계를 부양하지 못하는 가장이라는 압박을 못 견뎌 떠난 것”이라고 말했다.

노르웨이와 뉴질랜드는 가정을 떠난 배우자가 양육비를 주지 않으면 정부가 일단 지급하고 나중에 배우자에게 돈을 받는다. 국내에는 이런 제도가 없다. 조경애 한국가정법률상담소 법률구조부장은 “가장이 없는 가정을 지원하기 위해 우리나라도 비슷한 방식을 도입해야 한다”고 말했다.

이샘물 기자 evey@donga.com

비즈N 탑기사

‘투머치 토커’의 모자…민희진 폭주에 박찬호 소환 왜

‘투머치 토커’의 모자…민희진 폭주에 박찬호 소환 왜 백일 아기 비행기 좌석 테이블에 재워…“꿀팁” vs “위험”

백일 아기 비행기 좌석 테이블에 재워…“꿀팁” vs “위험” 최저임금 2만원 넘자 나타난 현상…‘원격 알바’ 등장

최저임금 2만원 넘자 나타난 현상…‘원격 알바’ 등장 “배우자에게 돈 보냈어요” 중고거래로 명품백 먹튀한 40대 벌금형

“배우자에게 돈 보냈어요” 중고거래로 명품백 먹튀한 40대 벌금형 이렇게 63억 건물주 됐나…김지원, 명품 아닌 ‘꾀죄죄한’ 에코백 들어

이렇게 63억 건물주 됐나…김지원, 명품 아닌 ‘꾀죄죄한’ 에코백 들어- 상하이 100년간 3m 침식, 中도시 절반이 가라앉고 있다

- 김지훈, 할리우드 진출한다…아마존 ‘버터플라이’ 주연 합류

- “도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

- 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

- 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

한국에 8800억 투자 獨머크 “시장 주도 기업들 많아 매력적”

한국에 8800억 투자 獨머크 “시장 주도 기업들 많아 매력적” 직장인 1000만명 이달 월급 확 준다…건보료 ‘20만원 폭탄’

직장인 1000만명 이달 월급 확 준다…건보료 ‘20만원 폭탄’ 1인 가구 공공임대 ‘면적 축소’ 논란…국토부 “면적 기준 폐지 등 전면 재검토”

1인 가구 공공임대 ‘면적 축소’ 논란…국토부 “면적 기준 폐지 등 전면 재검토” “만원으로 밥 먹기 어렵다”…평균 점심값 1만원 첫 돌파

“만원으로 밥 먹기 어렵다”…평균 점심값 1만원 첫 돌파 고금리-경기침체에… 개인회생 두달새 2만2167건 역대 최다

고금리-경기침체에… 개인회생 두달새 2만2167건 역대 최다- 美-중동 석유공룡도 뛰어든 플라스틱… 역대급 공급과잉 우려[딥다이브]

- 카드사 고위험업무 5년 초과 근무 못한다…여전업권 ‘내부통제 모범규준’ 시행

- 작년 서울 주택 인허가, 목표치 33% 그쳐… 2, 3년뒤 공급난 우려

- 은행연체율 4년9개월만에 최고… 새마을금고 ‘비상등’

- 작년 4대그룹 영업이익 24.5조, 66% 감소…현대차그룹만 늘어

![美-중동 석유공룡도 뛰어든 플라스틱… 역대급 공급과잉 우려[딥다이브] 美-중동 석유공룡도 뛰어든 플라스틱… 역대급 공급과잉 우려[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN/124642003.3.thumb.jpg)

![우리 집앞에도 ‘연트럴파크’ 생길까?…철도 지하화 사업의 모든 것[부동산 빨간펜] 우리 집앞에도 ‘연트럴파크’ 생길까?…철도 지하화 사업의 모든 것[부동산 빨간펜]](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN_REALESTATE/124653245.2.thumb.png)