속도가 생명인 IT… 돕진 못할망정 낡은 규제로 발목잡아

강유현 기자 , 이세형기자 , 임우선기자

입력 2014-10-10 03:00 수정 2014-10-10 07:47

[벼랑끝에 선 수출코리아]<3>무능한 정부, 방해만 하는 국회

《 2001년 4월 산업자원부는 ‘전통 주력 제조업에 정보기술(IT)을 접목한 기술개발 전략의 범정부적 추진체계 마련’이라는 제목의 정책 안건을 김대중 대통령에게 보고했다. 당시 산자부는 “IT를 통해 전통산업을 혁신하고 지식기반경제에 부합하는 디지털화된 첨단 융합산업구조를 이룩하겠다”고 밝혔다. 2009년 산자부가 지식경제부로 바뀐 뒤에도 비슷한 이름의 정책은 반복됐다. ‘제조업과 소프트웨어 융합 촉진 전략’ ‘국가의 미래 먹을거리를 위한 6개 미래산업 선도기술 선정’…. 지식경제부가 산업통상자원부로 바뀐 현 정부에서도 제조업 혁신과 융합, 소프트웨어, 창조경제를 제목에 포함시킨 정책들은 홍수처럼 쏟아지고 있다. 》

제조업 진흥 정책과는 별개로 2008년 이후 국내 산업 전문가들 사이에서는 국내 주요 제조업의 수출경쟁력이 크게 약화될 수 있다는 경고가 지속적으로 나왔다. 최근 국내 수출 부진의 주원인으로 지목되는 중국발 타격 역시 10여 년 전부터 중국 정부가 전방위적인 산업 고도화 정책을 펼침에 따라 일찍이 예견됐던 일이다.

그럼에도 결국 위기가 현실로 나타난 데 대해 전문가들은 정부와 국회에 적잖은 책임이 있다고 지적한다. 정부가 정권마다 주력산업 정책을 내놓긴 했지만 5년마다 반복되는 형식적인 정책이었을 뿐 제대로 된 성과를 내지는 못했다는 것이다. 그 대신 각종 규제와 법안이 차곡차곡 쌓이면서 기업들의 신규투자와 신사업 진출 시도를 가로막았다는 지적이 많다.

국회 역시 법안 심의나 국정감사가 있을 때마다 ‘갑(甲)질’을 벌이며 기업들의 발목을 잡았다는 비판이 나온다.

○ ‘기술’보다 ‘규제’와의 싸움

최근 수년간 한국 수출을 사실상 이끌어온 전자·정보통신 분야는 다른 어떤 제조업보다도 ‘속도’가 중요하다. ‘IT업계의 1년은 다른 업계의 10년’이라는 표현이 있을 만큼 빠른 기술 진보와 시장 변화가 일어나는 곳이기 때문이다.

실제 2007년 아이폰발 ‘스마트폰 쇼크’에 제때 대응하지 못해 큰 위기를 겪었던 국내 전자업계는 이후 신기술 개발과 신제품 출시에 모든 전력을 집중하고 있다. 그러나 관련법과 규제는 여전히 수년 전 수준에 머물러 국내 기업들의 글로벌 시장 선점을 막고 있다.

최근 삼성전자가 국내용 ‘갤럭시 노트4’에 혈중 산소포화도 센서를 탑재하지 못한 게 대표적인 사례. 혈중 산소포화도 센서는 피부에 빛을 쏴 혈액의 투명도를 측정하고 몸속 산소량을 파악해 스마트폰 사용자의 피로도를 감지한다. 사용자에게 휴식이나 환기를 권해주는 첨단기술이다. 전자업계에서는 이 기술이 글로벌 프리미엄 스마트폰 시장 선점뿐 아니라 의료기기 등 차세대 성장동력 발굴과도 연관된 것이라는 해석이 나왔다.

하지만 삼성전자는 끝내 국내 출시용 갤럭시 노트4에 이 기능을 넣지 못했다. 국내법상 해당 센서를 탑재하면 갤럭시 노트4는 의료기기로 분류되기 때문이다. 이렇게 되면 식품의약품안전처 심사가 필요해 출시가 6개월가량 늦어진다. 판매도 이동통신사 대리점이 아닌 별도 의료기기 유통망을 통해야 가능하다.

전자업계 관계자는 “국내에서는 미래 유망 기술을 개발하는 것도, 테스트하는 것도, 출시하는 것도 모두 어렵다”며 “삼성 같은 대기업도 힘든데 중소기업이나 스타트업들은 오죽하겠느냐”고 말했다.

이런 문제는 △웨어러블 기기 △사물인터넷(IoT) 기술 △스마트 홈 △커넥티드 카 등 차세대 동력으로 꼽히는 거의 모든 분야에서 반복되고 있다. IoT나 스마트 홈 같은 사업을 하려면 빅데이터 활용이나 개인정보보호 규제를 충족해야 하지만 관련 국내법과 고시 조항은 100개가 훌쩍 넘는다.

하드웨어 중심의 국내 전자제조업 경쟁력을 키워줄 소프트웨어 육성 정책도 10년 넘게 ‘공염불’ 수준이다. 김영삼 정부 이후 지금까지 모든 정부는 소프트웨어 육성을 주요 정책으로 내걸었지만 가시적 성과를 낸 적은 한 번도 없었다.

○ 기업만 바라보는 정부와 갑질 국회

산업 전문가들 사이에서는 “정부의 정책 비전이 오히려 20, 30년 전보다도 못하다”는 지적이 나온다. 정부가 국내외 시장 상황도 잘 모르고, 그래서 뭘 해야 할지도 잘 모른 채 기업만 쳐다보고 있다는 것이다.

정부가 제 역할을 못한다는 평가를 받는 대표적인 분야가 자동차 부품이다. 자동차업계 관계자는 “현대차 실적과 관계없이 국내 자동차부품 수출이 건재하려면 국내 부품사들이 해외에 원활히 수출을 할 수 있는 환경이 마련돼야 하는데 정부가 그걸 안 한다”고 꼬집었다.

자동차업계에 따르면 요즘 해외 완성차 업체에 부품을 납품하려면 ‘연구역량’과 ‘생산물량’ 두 가지 조건을 반드시 충족해야 한다. 최근 잇따른 리콜사태를 경험한 해외 완성차 업체들이 구매부서에까지 엔지니어를 배치해 부품업체들의 기술과 생산여력을 꼼꼼히 따지기 때문이다.

하지만 살림이 빠듯한 국내 부품업체들은 대부분 연구개발(R&D)에 투자할 여력이 없다. 생산 규모도 해외 완성차 업체가 요구하는 만큼 크지 않은 곳이 대부분이다. 이항구 산업연구원 선임연구위원은 “정부가 적극적인 부품업체 R&D 지원과 연합생산체제 구축을 중재해야 하는데 역할을 못하고 있다”고 우려했다.

상황이 이런데도 기업을 상대로 한 국회의 갑질은 계속되고 있다. 지난해 국정감사에 200여 명이라는 역대 최다 기업인을 불러낸 국회는 올해도 정몽구 현대차그룹 회장을 비롯해 이재용 삼성전자 부회장, 권오준 포스코 회장 등 수십 명의 기업인을 증인으로 요구하고 있다.

임우선 imsun@donga.com·이세형·강유현 기자

《 2001년 4월 산업자원부는 ‘전통 주력 제조업에 정보기술(IT)을 접목한 기술개발 전략의 범정부적 추진체계 마련’이라는 제목의 정책 안건을 김대중 대통령에게 보고했다. 당시 산자부는 “IT를 통해 전통산업을 혁신하고 지식기반경제에 부합하는 디지털화된 첨단 융합산업구조를 이룩하겠다”고 밝혔다. 2009년 산자부가 지식경제부로 바뀐 뒤에도 비슷한 이름의 정책은 반복됐다. ‘제조업과 소프트웨어 융합 촉진 전략’ ‘국가의 미래 먹을거리를 위한 6개 미래산업 선도기술 선정’…. 지식경제부가 산업통상자원부로 바뀐 현 정부에서도 제조업 혁신과 융합, 소프트웨어, 창조경제를 제목에 포함시킨 정책들은 홍수처럼 쏟아지고 있다. 》

제조업 진흥 정책과는 별개로 2008년 이후 국내 산업 전문가들 사이에서는 국내 주요 제조업의 수출경쟁력이 크게 약화될 수 있다는 경고가 지속적으로 나왔다. 최근 국내 수출 부진의 주원인으로 지목되는 중국발 타격 역시 10여 년 전부터 중국 정부가 전방위적인 산업 고도화 정책을 펼침에 따라 일찍이 예견됐던 일이다.

그럼에도 결국 위기가 현실로 나타난 데 대해 전문가들은 정부와 국회에 적잖은 책임이 있다고 지적한다. 정부가 정권마다 주력산업 정책을 내놓긴 했지만 5년마다 반복되는 형식적인 정책이었을 뿐 제대로 된 성과를 내지는 못했다는 것이다. 그 대신 각종 규제와 법안이 차곡차곡 쌓이면서 기업들의 신규투자와 신사업 진출 시도를 가로막았다는 지적이 많다.

국회 역시 법안 심의나 국정감사가 있을 때마다 ‘갑(甲)질’을 벌이며 기업들의 발목을 잡았다는 비판이 나온다.

○ ‘기술’보다 ‘규제’와의 싸움

최근 수년간 한국 수출을 사실상 이끌어온 전자·정보통신 분야는 다른 어떤 제조업보다도 ‘속도’가 중요하다. ‘IT업계의 1년은 다른 업계의 10년’이라는 표현이 있을 만큼 빠른 기술 진보와 시장 변화가 일어나는 곳이기 때문이다.

실제 2007년 아이폰발 ‘스마트폰 쇼크’에 제때 대응하지 못해 큰 위기를 겪었던 국내 전자업계는 이후 신기술 개발과 신제품 출시에 모든 전력을 집중하고 있다. 그러나 관련법과 규제는 여전히 수년 전 수준에 머물러 국내 기업들의 글로벌 시장 선점을 막고 있다.

최근 삼성전자가 국내용 ‘갤럭시 노트4’에 혈중 산소포화도 센서를 탑재하지 못한 게 대표적인 사례. 혈중 산소포화도 센서는 피부에 빛을 쏴 혈액의 투명도를 측정하고 몸속 산소량을 파악해 스마트폰 사용자의 피로도를 감지한다. 사용자에게 휴식이나 환기를 권해주는 첨단기술이다. 전자업계에서는 이 기술이 글로벌 프리미엄 스마트폰 시장 선점뿐 아니라 의료기기 등 차세대 성장동력 발굴과도 연관된 것이라는 해석이 나왔다.

하지만 삼성전자는 끝내 국내 출시용 갤럭시 노트4에 이 기능을 넣지 못했다. 국내법상 해당 센서를 탑재하면 갤럭시 노트4는 의료기기로 분류되기 때문이다. 이렇게 되면 식품의약품안전처 심사가 필요해 출시가 6개월가량 늦어진다. 판매도 이동통신사 대리점이 아닌 별도 의료기기 유통망을 통해야 가능하다.

전자업계 관계자는 “국내에서는 미래 유망 기술을 개발하는 것도, 테스트하는 것도, 출시하는 것도 모두 어렵다”며 “삼성 같은 대기업도 힘든데 중소기업이나 스타트업들은 오죽하겠느냐”고 말했다.

이런 문제는 △웨어러블 기기 △사물인터넷(IoT) 기술 △스마트 홈 △커넥티드 카 등 차세대 동력으로 꼽히는 거의 모든 분야에서 반복되고 있다. IoT나 스마트 홈 같은 사업을 하려면 빅데이터 활용이나 개인정보보호 규제를 충족해야 하지만 관련 국내법과 고시 조항은 100개가 훌쩍 넘는다.

하드웨어 중심의 국내 전자제조업 경쟁력을 키워줄 소프트웨어 육성 정책도 10년 넘게 ‘공염불’ 수준이다. 김영삼 정부 이후 지금까지 모든 정부는 소프트웨어 육성을 주요 정책으로 내걸었지만 가시적 성과를 낸 적은 한 번도 없었다.

○ 기업만 바라보는 정부와 갑질 국회

산업 전문가들 사이에서는 “정부의 정책 비전이 오히려 20, 30년 전보다도 못하다”는 지적이 나온다. 정부가 국내외 시장 상황도 잘 모르고, 그래서 뭘 해야 할지도 잘 모른 채 기업만 쳐다보고 있다는 것이다.

정부가 제 역할을 못한다는 평가를 받는 대표적인 분야가 자동차 부품이다. 자동차업계 관계자는 “현대차 실적과 관계없이 국내 자동차부품 수출이 건재하려면 국내 부품사들이 해외에 원활히 수출을 할 수 있는 환경이 마련돼야 하는데 정부가 그걸 안 한다”고 꼬집었다.

자동차업계에 따르면 요즘 해외 완성차 업체에 부품을 납품하려면 ‘연구역량’과 ‘생산물량’ 두 가지 조건을 반드시 충족해야 한다. 최근 잇따른 리콜사태를 경험한 해외 완성차 업체들이 구매부서에까지 엔지니어를 배치해 부품업체들의 기술과 생산여력을 꼼꼼히 따지기 때문이다.

하지만 살림이 빠듯한 국내 부품업체들은 대부분 연구개발(R&D)에 투자할 여력이 없다. 생산 규모도 해외 완성차 업체가 요구하는 만큼 크지 않은 곳이 대부분이다. 이항구 산업연구원 선임연구위원은 “정부가 적극적인 부품업체 R&D 지원과 연합생산체제 구축을 중재해야 하는데 역할을 못하고 있다”고 우려했다.

상황이 이런데도 기업을 상대로 한 국회의 갑질은 계속되고 있다. 지난해 국정감사에 200여 명이라는 역대 최다 기업인을 불러낸 국회는 올해도 정몽구 현대차그룹 회장을 비롯해 이재용 삼성전자 부회장, 권오준 포스코 회장 등 수십 명의 기업인을 증인으로 요구하고 있다.

임우선 imsun@donga.com·이세형·강유현 기자

비즈N 탑기사

10년 전에도 동절기 공항 철새 퇴치 기술 연구 권고했다

10년 전에도 동절기 공항 철새 퇴치 기술 연구 권고했다 제주항공 참사, 피해 더 키운 화재는 어떻게 발생했나?

제주항공 참사, 피해 더 키운 화재는 어떻게 발생했나? 조류 충돌vs기체 결함…사고 원인 규명에 최소 ‘수개월’

조류 충돌vs기체 결함…사고 원인 규명에 최소 ‘수개월’ 내년 광복 80주년 기념우표 나온다

내년 광복 80주년 기념우표 나온다 ‘은퇴’ 추신수, SSG 프런트로 새 출발…육성 파트 맡을 듯

‘은퇴’ 추신수, SSG 프런트로 새 출발…육성 파트 맡을 듯- ‘179㎝’ 최소라 “5주간 물만 먹고 45㎏ 만들어…그땐 인간 아니라 AI”

- 이승환 “난 음악하는 사람…더 이상 안 좋은 일로 집회 안 섰으면”

- 치킨집 미스터리 화재…알고보니 모아둔 ‘튀김 찌꺼기’서 발화

- 구의원 ‘엄마 찬스’로 4년간 583회 무료주차한 아들 약식기소

- 알바생 월급서 ‘월세 10만원’ 빼간 피자집 사장…“너도 상가 건물 쓰잖아”

‘강동 아이파크 더 리버’ 내년 4월 개장…서울 첫 이케아 입점

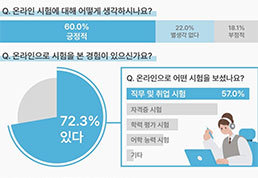

‘강동 아이파크 더 리버’ 내년 4월 개장…서울 첫 이케아 입점 성인 72.3% “온라인 시험 경험”…부정행위는 우려

성인 72.3% “온라인 시험 경험”…부정행위는 우려 한양, 평택고덕 패키지형 공모사업 P-2구역 우선협상대상자 선정

한양, 평택고덕 패키지형 공모사업 P-2구역 우선협상대상자 선정 착한 아파트 ‘평택 브레인시티 수자인’ 분양

착한 아파트 ‘평택 브레인시티 수자인’ 분양 제주항공, 무안 여객기 사고 관련 2차 대국민 발표… “1조5000억 보험 활용해 유가족 지원”

제주항공, 무안 여객기 사고 관련 2차 대국민 발표… “1조5000억 보험 활용해 유가족 지원”- 계절은 제주에 그렇게 머무네[여행스케치]

- ‘은퇴’ 추신수, SSG 프런트로 새 출발…육성 파트 맡을 듯

- 정원주 대우건설 회장, 베트남 남부 사업확장 박차

- 농촌여행 정보 한곳에 모았다…농어촌공사 ‘웰촌’ 새단장

- 분양가 고공행진·집값상승 피로감에도 청약 열기 ‘후끈’[2024 부동산]③

![올해 부동산 시장 키워드 ‘불확실성’·‘혼돈양극’[2025 부동산 전망]④ 올해 부동산 시장 키워드 ‘불확실성’·‘혼돈양극’[2025 부동산 전망]④](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN_REALESTATE/130809675.1.thumb.jpg)