자기 목 쳐내듯 통꽃으로 툭…동백꽃 따라 걷는 산티아고 순례길[전승훈 기자의 아트로드]

전승훈기자

입력 2022-04-08 14:06 수정 2022-04-08 14:54

호텔 식당에는 투명한 물 그릇 위에 분홍색 줄무늬 동백꽃이 띄워져 있는가 하면, 화장실에도 꽃봉오리째 떨어진 동백꽃이 꽃병에 장식돼 있다. 8000종이 넘는 동백나무가 자생하고 있는 갈리시아는 유럽 최대의 동백나무 관광지로 손꼽히는 곳이다.

대서양을 접하고 있는 이베리아 반도의 서쪽 해안은 아래쪽은 포르투갈, 위쪽은 스페인 갈리시아 주가 차지하고 있다. 산티아고 데 콤포스텔라는 갈리시아의 주도다. 우리나라에서도 동백꽃은 주로 남해안, 제주, 울릉도와 같은 해안에 많이 피어나는데, 갈리시아 지방도 대서양이 가까운 해양성 기후로 습하고, 기온이 온화하기 때문에 동백나무가 잘 자란다고 한다.

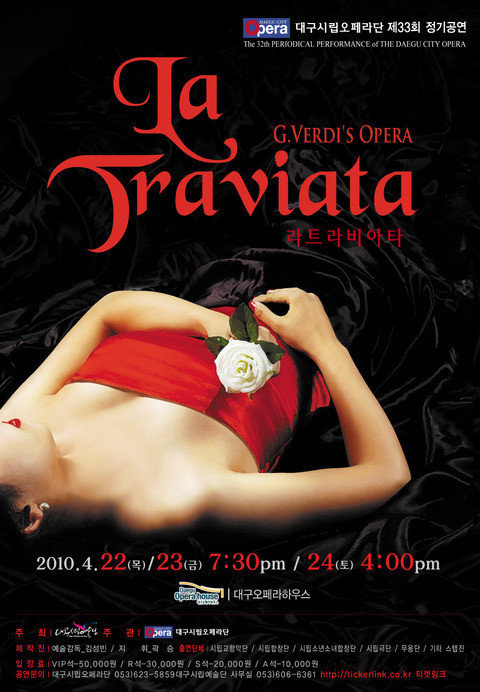

카멜리아는 19세기에 유럽 사교계에서 몸을 치장하는 장식품으로 사용되면서 전성기(1848~1860)를 맞이했다. 파리에서는 귀족들이 카멜리아를 액세서리로 착용했다. 극장이나 야외 나들이를 갈 때 여성들은 이 꽃을 목과 머리에 달았다.

“그녀(마르그리트 고티에)는 연극을 반드시 처음 상연하는 날 관람하여, 나 역시 그 시각에 가서 그녀의 아름다운 모습을 몰래 보았다. 그녀는 극장의 가장 비싼 박스석에서 감상을 하는데, 그녀 곁에는 항상 쌍안경과 눈깔사탕과 동백꽃 한 다발이 놓여 있었다. 동백꽃은 한 달에 25일간은 흰 동백꽃이었고, 나머지 5일 동안은 붉은 꽃을 가지고 다니기 때문에, 사람들은 그녀를 ‘동백아가씨’라고 부르는 것이다.”

동백꽃의 낙화는 꽃잎이 시들어 낱낱이 떨어지는 것이 아니라 싱싱한 꽃잎을 가진 통꽃으로 툭하고 떨어지는 게 특징이다. 꼿꼿하게 통째로 떨어지는 낙화에서 장렬한 기개를 느끼는 사람도 있고, 처연한 슬픔과 아름다움을 느끼게 하기도 한다.

산티아고 순례길의 목적지는 예수님의 12제자 중 하나인 성 야고보의 무덤을 찾아가는 길이다. 성 야고보는 팔레스타인에서 참수당해 순교했다. 산티아고 순례길에 순교자의 상징인 동백꽃이 피어나는 것은 우연이 아닐지도 모른다.

전승훈 기자 raphy@donga.com

비즈N 탑기사

‘책 출간’ 한동훈, 정계 복귀 움직임에 테마株 강세

‘책 출간’ 한동훈, 정계 복귀 움직임에 테마株 강세 조선 후기 화가 신명연 ‘화훼도 병풍’ 기념우표 발행

조선 후기 화가 신명연 ‘화훼도 병풍’ 기념우표 발행 붕괴 교량과 동일·유사 공법 3곳 공사 전면 중지

붕괴 교량과 동일·유사 공법 3곳 공사 전면 중지 명동 ‘위조 명품’ 판매 일당 덜미…SNS로 관광객 속였다

명동 ‘위조 명품’ 판매 일당 덜미…SNS로 관광객 속였다 “나대는 것 같아 안올렸는데”…기안84 ‘100 챌린지’ 뭐길래

“나대는 것 같아 안올렸는데”…기안84 ‘100 챌린지’ 뭐길래- ‘전참시’ 이연희, 득녀 5개월만 복귀 일상…아침 산책+운동 루틴

- 국내 기술로 개발한 ‘한국형 잠수함’ 기념우표 발행

- ‘아파트 지하주차장서 음주운전’ 인천시의원 송치

- 학령인구 감소 탓에 도심지 초교마저 학급 편성 ‘비상’

- 상속인 행세하며 100억 원 갈취한 사기꾼 일당 붙잡혀

송지효 씨제스와 결별, 백창주 대표와는 2년 전 이미 결별…‘앞으로의 활동은?’

송지효 씨제스와 결별, 백창주 대표와는 2년 전 이미 결별…‘앞으로의 활동은?’ 은값 폭등에 60% 수익 낸 개미, 익절 때 왔나…“○○ 해소 땐 급락 위험”

은값 폭등에 60% 수익 낸 개미, 익절 때 왔나…“○○ 해소 땐 급락 위험” 대기업 일자리도 마른다… 작년 8만개 줄어 역대 최대 감소

대기업 일자리도 마른다… 작년 8만개 줄어 역대 최대 감소 ‘위고비’ 맞자 술·담배 지출 줄었다…비만약, 생활습관 개선 효과

‘위고비’ 맞자 술·담배 지출 줄었다…비만약, 생활습관 개선 효과 영유아 위협하는 ‘RSV’ 입원환자 증가…증상 세심히 살펴야

영유아 위협하는 ‘RSV’ 입원환자 증가…증상 세심히 살펴야- 다크 초콜릿서 ‘노화 늦추는’ 성분 발견…“많이 먹으란 얘긴 아냐”

- 수입물가 1년 7개월 만에 최대 상승…환율 급등 영향에 5개월 연속↑

- 美 3연속 금리 인하, 韓銀은 1월 동결 가능성

- 李, 쿠팡 겨냥 “국민 피해 주면 ‘회사 망한다’ 생각 들게 해야”

- 큰 무대만 서면 실수하는 나… ‘금메달 마인드’가 필요해[베스트 닥터의 베스트 건강법]

![[시승기] 제주에서 느끼는 드라이빙의 즐거움…‘포르쉐 올레 드라이브’ [시승기] 제주에서 느끼는 드라이빙의 즐거움…‘포르쉐 올레 드라이브’](https://dimg.donga.com/wps/ECONOMY/FEED/BIZN_FEED_EVLOUNGE/132703912.2.thumb.jpg)