2696만 명 유전체 연결…역대 최대 규모의 ‘인류 가계도’ 나왔다

고재원 동아사이언스 기자

입력 2022-02-28 03:00 수정 2022-02-28 12:15

英 옥스퍼드대 길 맥빈 교수팀, ‘사이언스’지에 연구 결과 게재

215개 종족 3609개 유전체 샘플, 자체 개발한 알고리즘으로 통합

2억4563만 번의 유전 변이 확인… 향후 정밀의학 분야서 활용 기대

다른 생명체 연구에도 적용 가능

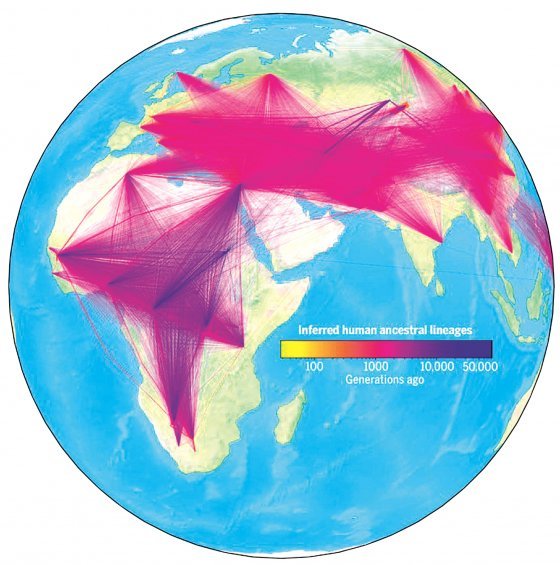

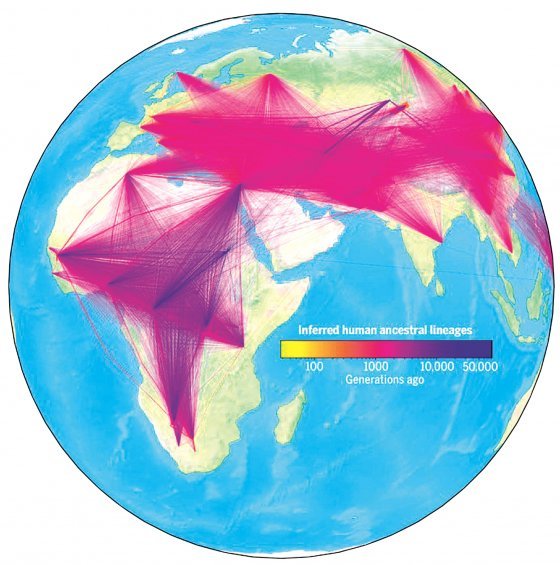

고대와 현대의 인류 유전체 정보를 기반으로 시간과 공간에 따라 추론한 인류 가계도를 시각화했다. 각각의 선은 부모와 자손 간의 관계를, 선의 굵기는 이런 관계를 관찰한 횟수를 보여준다. 선의 색깔에 따라 연도도 나눴다. 옥스퍼드대 제공

고대와 현대의 인류 유전체 정보를 기반으로 시간과 공간에 따라 추론한 인류 가계도를 시각화했다. 각각의 선은 부모와 자손 간의 관계를, 선의 굵기는 이런 관계를 관찰한 횟수를 보여준다. 선의 색깔에 따라 연도도 나눴다. 옥스퍼드대 제공

약 10만 년 전 고대 인류부터 현생 인류까지 인류의 가계도를 그린 ‘유전체 족보’가 나왔다. 지금까지 개별 데이터로 축적된 3609개의 인간 유전체 샘플을 통해 약 2696만 명에 달하는 인류 족보의 완성본을 만든 것이다. 이를 통해 현생 인류가 아프리카에서 기원해 총 2억4500만 회 이상의 유전적 변이를 거쳤다는 사실도 확인됐다.

길 맥빈 영국 옥스퍼드대 빅데이터연구소장 겸 통계유전학과 교수팀은 “인류 모두의 조상을 추적하는 중요 단계를 밟았다”며 연구 결과를 국제학술지 ‘사이언스’에 24일(현지 시간) 공개했다. 연구 결과는 인류 진화 역사에 대한 이해는 물론이고 전 세계 개개인이 서로 어떻게 유전적으로 연결돼 있는지 밝히고 개인 맞춤형 질병 원인과 치료법을 찾는 데도 도움이 될 것으로 기대된다.

유전체는 시간이 지남에 따라 유전적 변이를 겪는다. 세대를 거듭하며 후손에게 전달된 유전체가 사람마다 조금씩 차이를 보이는 이유다. 나무가 하나의 뿌리에서 여러 형태의 가지로 뻗어가며 자라는 것과 유사하다.

과학자들은 이런 점에 착안해 유전체 분석을 통해 인류의 뿌리를 알아내려 시도하고 있다. 지역별 혹은 시대별 유전체 분석을 통해 과거의 변화도 파악할 수 있다. 가령 아메리카 대륙을 처음 밟은 인류는 누구인지 등과 같은 역사적 난제를 풀 수 있는 단초가 된다. 1990년 시작된 인간유전체 프로젝트(휴먼 게놈) 등 지난 30년간 인간 유전체 연구가 활발해지며 관련 샘플도 충분히 확보됐다. 이번 연구에도 215개 종족, 총 3609개의 인간 유전체 샘플이 포함됐다. 샘플에서 확인된 유전적 변이만 641만2717회에 달한다.

문제는 각기 다른 데이터베이스에 축적된 엄청난 양의 인간 유전체 연구 데이터들을 한데 묶고 처리하는 것이었다. 서로 다른 유전체 샘플 채취법이나 분석법, 고르지 않은 품질 등을 해결하는 것도 난제였다.

연구팀은 알고리즘을 개발해 이 같은 문제를 해결했다. 존재했던 모든 인류가 하나의 가계도로 이어질 수 있다는 가설만을 토대로 유사한 변이를 보이는 유전체를 연결지었다. 가계도상 비어 있는 연결고리는 추론을 통해 잇고, 데이터에 입력된 위치정보를 활용해 조상들이 언제 어디서 살았는지 추정했다.

연구팀은 전 세계 인간 유전체 데이터베이스 8곳에 축적된 데이터와 자체 개발한 알고리즘을 적용한 인류 가계도를 그렸다. 그 결과 8개 집안으로 흩어져 있던 2695만8720명의 인류가 한 집안을 이뤘다.

이들은 총 2억4563만1834회의 변이를 겪었지만 유전적 연결성을 가진 것으로 분석됐다. 특히 유전적 특징의 시간적, 지리적 변화를 분석한 결과 인류가 아프리카에서 등장한 것을 포함해 유라시아로 이동한 후 오세아니아 등 전 세계로 퍼진 점 등 인류 진화 역사의 주요 사건들도 재현해 냈다. 연구팀은 “유전체 데이터 품질이 점점 향상되고 있다”며 “현생 인류 개개인의 유전적 연관성을 밝히는 가계도도 만들 수 있을 것으로 보인다”고 전망했다.

연구팀이 개발한 알고리즘은 인간 이외의 다른 생물에도 적용 가능하다. 연구팀은 “박테리아부터 오랑우탄까지 모두 적용할 수 있다. 진화의 역사를 명확히 할 수 있을 것”이라고 했다. 집단유전학자인 정충원 서울대 생명과학부 교수는 “현재 수준에서 가장 완벽한 유전체 정보에 가깝다”며 “상당히 혁신적인 유전학 분석 기술”이라고 평가했다.

고재원 동아사이언스 기자 jawon1212@donga.com

215개 종족 3609개 유전체 샘플, 자체 개발한 알고리즘으로 통합

2억4563만 번의 유전 변이 확인… 향후 정밀의학 분야서 활용 기대

다른 생명체 연구에도 적용 가능

고대와 현대의 인류 유전체 정보를 기반으로 시간과 공간에 따라 추론한 인류 가계도를 시각화했다. 각각의 선은 부모와 자손 간의 관계를, 선의 굵기는 이런 관계를 관찰한 횟수를 보여준다. 선의 색깔에 따라 연도도 나눴다. 옥스퍼드대 제공

고대와 현대의 인류 유전체 정보를 기반으로 시간과 공간에 따라 추론한 인류 가계도를 시각화했다. 각각의 선은 부모와 자손 간의 관계를, 선의 굵기는 이런 관계를 관찰한 횟수를 보여준다. 선의 색깔에 따라 연도도 나눴다. 옥스퍼드대 제공약 10만 년 전 고대 인류부터 현생 인류까지 인류의 가계도를 그린 ‘유전체 족보’가 나왔다. 지금까지 개별 데이터로 축적된 3609개의 인간 유전체 샘플을 통해 약 2696만 명에 달하는 인류 족보의 완성본을 만든 것이다. 이를 통해 현생 인류가 아프리카에서 기원해 총 2억4500만 회 이상의 유전적 변이를 거쳤다는 사실도 확인됐다.

길 맥빈 영국 옥스퍼드대 빅데이터연구소장 겸 통계유전학과 교수팀은 “인류 모두의 조상을 추적하는 중요 단계를 밟았다”며 연구 결과를 국제학술지 ‘사이언스’에 24일(현지 시간) 공개했다. 연구 결과는 인류 진화 역사에 대한 이해는 물론이고 전 세계 개개인이 서로 어떻게 유전적으로 연결돼 있는지 밝히고 개인 맞춤형 질병 원인과 치료법을 찾는 데도 도움이 될 것으로 기대된다.

○ 30년간 축적된 인간 유전체 연구 집대성

생물은 수많은 세포로 이뤄져 있다. 세포핵의 염색체에는 유전 정보를 담은 DNA가 들어 있다. DNA는 약 30억 개의 염기로 구성돼 있는데 염기의 배열순서(염기서열)에 따라 생명 활동에 필요한 단백질이 만들어진다. 유전체는 DNA의 염기서열 전체를 밝힌 것이다.유전체는 시간이 지남에 따라 유전적 변이를 겪는다. 세대를 거듭하며 후손에게 전달된 유전체가 사람마다 조금씩 차이를 보이는 이유다. 나무가 하나의 뿌리에서 여러 형태의 가지로 뻗어가며 자라는 것과 유사하다.

과학자들은 이런 점에 착안해 유전체 분석을 통해 인류의 뿌리를 알아내려 시도하고 있다. 지역별 혹은 시대별 유전체 분석을 통해 과거의 변화도 파악할 수 있다. 가령 아메리카 대륙을 처음 밟은 인류는 누구인지 등과 같은 역사적 난제를 풀 수 있는 단초가 된다. 1990년 시작된 인간유전체 프로젝트(휴먼 게놈) 등 지난 30년간 인간 유전체 연구가 활발해지며 관련 샘플도 충분히 확보됐다. 이번 연구에도 215개 종족, 총 3609개의 인간 유전체 샘플이 포함됐다. 샘플에서 확인된 유전적 변이만 641만2717회에 달한다.

문제는 각기 다른 데이터베이스에 축적된 엄청난 양의 인간 유전체 연구 데이터들을 한데 묶고 처리하는 것이었다. 서로 다른 유전체 샘플 채취법이나 분석법, 고르지 않은 품질 등을 해결하는 것도 난제였다.

연구팀은 알고리즘을 개발해 이 같은 문제를 해결했다. 존재했던 모든 인류가 하나의 가계도로 이어질 수 있다는 가설만을 토대로 유사한 변이를 보이는 유전체를 연결지었다. 가계도상 비어 있는 연결고리는 추론을 통해 잇고, 데이터에 입력된 위치정보를 활용해 조상들이 언제 어디서 살았는지 추정했다.

연구팀은 전 세계 인간 유전체 데이터베이스 8곳에 축적된 데이터와 자체 개발한 알고리즘을 적용한 인류 가계도를 그렸다. 그 결과 8개 집안으로 흩어져 있던 2695만8720명의 인류가 한 집안을 이뤘다.

이들은 총 2억4563만1834회의 변이를 겪었지만 유전적 연결성을 가진 것으로 분석됐다. 특히 유전적 특징의 시간적, 지리적 변화를 분석한 결과 인류가 아프리카에서 등장한 것을 포함해 유라시아로 이동한 후 오세아니아 등 전 세계로 퍼진 점 등 인류 진화 역사의 주요 사건들도 재현해 냈다. 연구팀은 “유전체 데이터 품질이 점점 향상되고 있다”며 “현생 인류 개개인의 유전적 연관성을 밝히는 가계도도 만들 수 있을 것으로 보인다”고 전망했다.

○ 개인 맞춤형 ‘정밀의학’에 도움… 다른 생물 가계도에도 적용

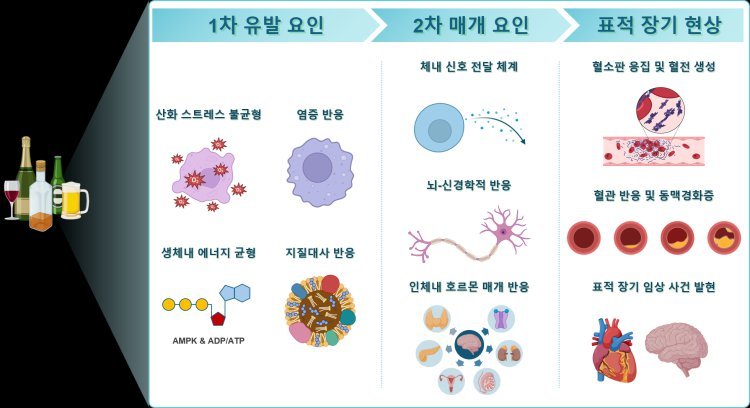

인류의 가계도는 의학 연구에도 활용이 가능할 것으로 기대된다. 특정 질병이 있는 환자의 유전체와 비교해 염기서열이 어떻게 다른지 알아낼 수 있다. 염기서열이 달라져 변이가 생긴 단백질을 밝혀내 질병의 원인이나 약물 효능 등을 따지는 것이다. 개인 맞춤형 치료법을 제시하는, 이른바 ‘정밀의학’도 유전체 분석이 밑바탕이 된다. 연구팀은 유전체 데이터를 추가 확보해 가계도에 지속적으로 반영할 계획이다. 연구팀이 개발한 알고리즘은 인간 이외의 다른 생물에도 적용 가능하다. 연구팀은 “박테리아부터 오랑우탄까지 모두 적용할 수 있다. 진화의 역사를 명확히 할 수 있을 것”이라고 했다. 집단유전학자인 정충원 서울대 생명과학부 교수는 “현재 수준에서 가장 완벽한 유전체 정보에 가깝다”며 “상당히 혁신적인 유전학 분석 기술”이라고 평가했다.

고재원 동아사이언스 기자 jawon1212@donga.com

비즈N 탑기사

‘책 출간’ 한동훈, 정계 복귀 움직임에 테마株 강세

‘책 출간’ 한동훈, 정계 복귀 움직임에 테마株 강세 조선 후기 화가 신명연 ‘화훼도 병풍’ 기념우표 발행

조선 후기 화가 신명연 ‘화훼도 병풍’ 기념우표 발행 붕괴 교량과 동일·유사 공법 3곳 공사 전면 중지

붕괴 교량과 동일·유사 공법 3곳 공사 전면 중지 명동 ‘위조 명품’ 판매 일당 덜미…SNS로 관광객 속였다

명동 ‘위조 명품’ 판매 일당 덜미…SNS로 관광객 속였다 “나대는 것 같아 안올렸는데”…기안84 ‘100 챌린지’ 뭐길래

“나대는 것 같아 안올렸는데”…기안84 ‘100 챌린지’ 뭐길래- ‘전참시’ 이연희, 득녀 5개월만 복귀 일상…아침 산책+운동 루틴

- 국내 기술로 개발한 ‘한국형 잠수함’ 기념우표 발행

- ‘아파트 지하주차장서 음주운전’ 인천시의원 송치

- 학령인구 감소 탓에 도심지 초교마저 학급 편성 ‘비상’

- 상속인 행세하며 100억 원 갈취한 사기꾼 일당 붙잡혀

月 6만2000원에 대중교통 무제한… ‘모두의 카드’ 시행

月 6만2000원에 대중교통 무제한… ‘모두의 카드’ 시행 “참치보다 비싸다”…겨울 별미 대방어 값 치솟은 이유는?

“참치보다 비싸다”…겨울 별미 대방어 값 치솟은 이유는? 방산기업 LIG넥스원의 도전… 미사일 넘어 위성도 진출

방산기업 LIG넥스원의 도전… 미사일 넘어 위성도 진출 “월급 4분의 1 월세로 낸다”…천정 뚫은 월세에 임차인 ‘한숨’

“월급 4분의 1 월세로 낸다”…천정 뚫은 월세에 임차인 ‘한숨’ “오라클, 14조원대 오픈AI 전용 데이터센터 자금조달 난항”

“오라클, 14조원대 오픈AI 전용 데이터센터 자금조달 난항”- “케데헌처럼 세계가 부를 ‘한국적 캐럴’도 나와야죠”

- 美하원 “韓디지털 규제, 빅테크 겨눠… 무역법으로 대응해야”

- DL케미칼 “여천NCC, 90만t 규모 공장 가동 중단해야”

- ‘제2 마라톤 붐’의 그늘 부상…“이렇게 하면 줄일 수 있다”[양종구의 100세 시대 건강법]

- “세계 질서는 필연 아닌 선택의 결과… 다른 미래 상상할 수 있어야”[이설의 글로벌 책터뷰]

![[시승기] 제주에서 느끼는 드라이빙의 즐거움…‘포르쉐 올레 드라이브’ [시승기] 제주에서 느끼는 드라이빙의 즐거움…‘포르쉐 올레 드라이브’](https://dimg.donga.com/wps/ECONOMY/FEED/BIZN_FEED_EVLOUNGE/132703912.2.thumb.jpg)