[김갑식 기자의 뫔길]죽음이 갈라놓은 이름 ‘그대여’

김갑식 문화부 전문기자

입력 2018-01-24 03:00 수정 2018-01-24 03:00

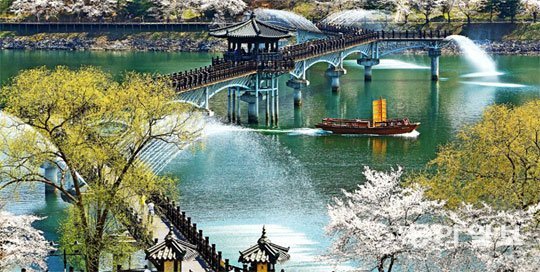

그 언제일까? 하지만 서로를 그리워하는 이들은 좋은 날 고운 모습으로 꼭

다시 만날 것이다. 활짝 핀 꽃들이 어우러진 경북 안동의 월영교. 동아일보DB

그 언제일까? 하지만 서로를 그리워하는 이들은 좋은 날 고운 모습으로 꼭

다시 만날 것이다. 활짝 핀 꽃들이 어우러진 경북 안동의 월영교. 동아일보DB 김갑식 문화부 전문기자

김갑식 문화부 전문기자원로 방송인 송해 씨(본명 송복희·91)의 사부곡(思婦曲)이 찡합니다. 빈소를 지키던 그는 “누구나 가는 길을 당신이 조금 앞서 가는 거야”라며 눈물 지었습니다. 22일에도 그는 “편안하게, 하늘나라에서는 아무 생각도 하지 말고, 그저 못한 것만 생각하면서 기다려 달라”며 “내가 가서 또 볼게. 안녕, 잘 가오”라며 못다 한 말을 남겼습니다.

조부 때부터 아들까지 4대 목회의 신앙 일가를 이룬 림인식 노량진교회 원로목사(93)의 최근 고백도 떠오릅니다. 그는 20년 동안 생활비를 가져다주지 않은 무능한 남편이었습니다. 가족 생일은 예수님 생일인 크리스마스에 공동생일로 대신하고, 교인들에게 폐 끼치는 게 싫다며 아들들을 연고도 없는 곳에서 결혼시킨 고집쟁이였습니다. 두 아들 목사는 웃으면서 ‘도둑 결혼’이라고 하더군요.

세상의 잣대로 볼 때 무능한 고집쟁이 남편은 2012년 아내를 떠나보내는 장례식 예배에서 “당신은 나에게 특별한 천사였소”라고 고백합니다. 부인은 말년 당뇨병과 파킨슨병 등을 앓았고, 림 목사는 투병 기간 동안 병시중을 도맡았습니다. “내가 해줄 수 있는 마지막 사랑이라고 생각했어요. 아마 20년 동안 생활비 안 줬던 것도 그때 다 용서해 줬을 거예요.”

길이 387m로 국내에서 가장 긴 나무다리로 알려진 경북 안동 월영교(月映橋)는 사부곡(思父曲)의 사연이 있는 곳입니다.

1998년 안동에서 묘지 이장 작업을 하던 고성 이씨 문중의 이응태(1556∼1586) 관 속에서 이른바 ‘원이 엄마의 편지’가 발견됩니다. “당신 언제나 나에게 둘이 머리 희어지도록 살다가 함께 죽자고 하셨지요. 그런데 어찌 나를 두고 당신 먼저 가십니까? … 이 편지 자세히 보시고 내 꿈에 와서 당신 모습 자세히 보여 주시고 또 말해 주세요. 나는 꿈에는 당신을 볼 수 있다고 믿고 있습니다. 몰래 와서 보여 주세요.”

이 편지는 조선판 ‘사랑과 영혼’으로 회자되며 심금을 울렸습니다. 미라로 변한 남편의 관 속에는 젊은 아내가 머리카락을 잘라 삼은 미투리 한 켤레가 그대로 있었습니다.

400여 년이 흐른 2003년 사람들은 이들 부부의 사랑을 기리기 위해 안동댐 아래에 월영교를 세웁니다. 원이 엄마는 미투리를 가슴에 품은 동상으로 거듭나 월영교를 바라보고 있습니다.

조선 영·정조 시대에 활약한 표암(豹菴) 강세황(姜世晃·1712∼1791)이 아내를 위해 지은 제문은 근엄한 표정에 가려진 선비의 깊은 정이 드러납니다. 명문가 출신인 그는 시서화(詩書畵)에 뛰어나 삼절(三節)로 불렸지만 그 삶은 굴곡이 많아 곤궁하게 살다가 60대에 들어서야 영화를 맛보게 됩니다. 15세에 강세황과 결혼한 아내 유씨는 30년을 살다가 돌림병으로 먼저 세상을 떠납니다. 그의 제문은 꽃길보다는 고생길을 함께한 아내에 대한 미안함이 가득합니다. “그대의 가난도 나 때문이요, 그대가 병든 것도 나 때문이며 그대가 죽은 것도 나 때문이니 내가 무슨 마음으로 이 세상에서 사람이라 불릴 수 있으며 내가 무슨 면목으로 구천에서 당신을 볼 수 있겠소.”

화가로 잘 알려진 김병종 서울대 동양화과 교수는 최근 아내 정미경 소설가의 1주기를 맞아 유고 소설 ‘당신의 아주 먼 섬’(문학동네)과 소설집 ‘새벽까지 희미하게’(창비)를 출간했습니다. 원고를 발견하고도 한동안 출간을 망설인 사연이 있습니다. 정 작가는 문장을 숱하게 손본 뒤에야 원고를 넘기는 완벽주의자였고, 원고를 책 더미에 뒀다는 건 수정하려 했는데 갑작스레 떠나는 바람에 그러지 못했다는 것이지요. “정 작가는 펄쩍 뛰며 고치려고 했겠지만 색다른 시도라고 여기고 출간했어요. 아마 곁에 있었다면 곱게 눈을 흘긴 채 따라 줬을 거라 생각해 봅니다.”

누군가를 만날 때 생전 배우자에 대해 묻거나, 그 사연을 다시 전하는 것은 매우 조심스럽습니다. 상황에 맞지 않거나 처지에 따라 다르게 해석될 수도 있기 때문이죠.

하지만 노목사의 한마디는 평생 부부의 울타리를 지켜온 인생 선배의 훈수라는 점에서 옮겨봅니다. ‘죽어도 같이 죽고, 살아도 같이 살아야지.’ 그가 지켜낸 결심입니다. 평양에서 목회를 시작한 그는 6·25전쟁과 분단으로 치닫던 시점이라 이런 마음가짐이 절실했다고 합니다.

그 결심은 어쩌면 그의 천사를 보낸 뒤에도 계속되고 있지 않을까요? 꽃길만 걷게 해주겠다는 약속이 아니라 어떤 길이든 함께하겠다는 용기가 필요한 세상입니다.

김갑식 문화부 전문기자 dunanworld@donga.com

비즈N 탑기사

‘투머치 토커’의 모자…민희진 폭주에 박찬호 소환 왜

‘투머치 토커’의 모자…민희진 폭주에 박찬호 소환 왜 백일 아기 비행기 좌석 테이블에 재워…“꿀팁” vs “위험”

백일 아기 비행기 좌석 테이블에 재워…“꿀팁” vs “위험” 최저임금 2만원 넘자 나타난 현상…‘원격 알바’ 등장

최저임금 2만원 넘자 나타난 현상…‘원격 알바’ 등장 “배우자에게 돈 보냈어요” 중고거래로 명품백 먹튀한 40대 벌금형

“배우자에게 돈 보냈어요” 중고거래로 명품백 먹튀한 40대 벌금형 이렇게 63억 건물주 됐나…김지원, 명품 아닌 ‘꾀죄죄한’ 에코백 들어

이렇게 63억 건물주 됐나…김지원, 명품 아닌 ‘꾀죄죄한’ 에코백 들어- 상하이 100년간 3m 침식, 中도시 절반이 가라앉고 있다

- 김지훈, 할리우드 진출한다…아마존 ‘버터플라이’ 주연 합류

- “도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

- 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

- 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

'선물하기 좋은 맥주'로 이름 날려 매출 182% 증가한 브랜드[브랜더쿠]

'선물하기 좋은 맥주'로 이름 날려 매출 182% 증가한 브랜드[브랜더쿠] 분당 9800채-일산 6900채 ‘미니 신도시급’ 재건축

분당 9800채-일산 6900채 ‘미니 신도시급’ 재건축 한국에 8800억 투자 獨머크 “시장 주도 기업들 많아 매력적”

한국에 8800억 투자 獨머크 “시장 주도 기업들 많아 매력적” 은행연체율 4년9개월만에 최고… 새마을금고 ‘비상등’

은행연체율 4년9개월만에 최고… 새마을금고 ‘비상등’ 슈퍼리치들 30분 덜 자고 책 2배 많이 읽었다

슈퍼리치들 30분 덜 자고 책 2배 많이 읽었다- 재즈 연주회부터 강연까지… 문화로 물드는 서울의 ‘봄밤’

- 맥도날드, 반년 만에 또 올린다… 치킨‧피자까지 전방위적 가격 인상

- 하이닉스, AI붐 타고 깜짝흑자… “美경기 살아야 슈퍼사이클 진입”

- 카드사 고위험업무 5년 초과 근무 못한다…여전업권 ‘내부통제 모범규준’ 시행

- 美-중동 석유공룡도 뛰어든 플라스틱… 역대급 공급과잉 우려[딥다이브]