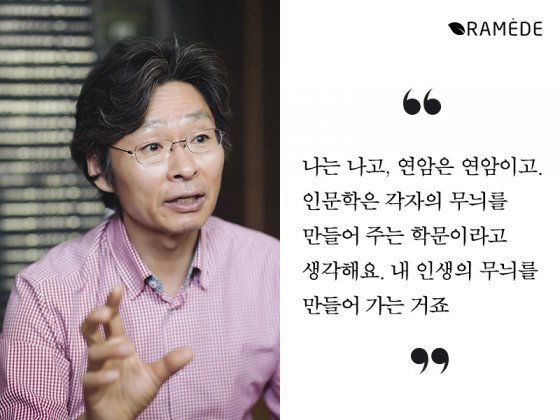

(인터뷰) 고전독작가(古典讀作家) 간호윤 ‘구슬이 바위에 떨어진들’

입력 2016-07-26 11:24 수정 2016-11-24 10:16

그리고 그는 현재 비정규직이다. 배수진을 친 학자로서의 삶. 간 작가는 오늘도 부천의 집필실에서 글을 쓰고 연구에 전념하고 있었다.

평범한 사람이 부르는 색다른 노래

간 작가는 이 소설에서 서사의 틀 안에 고려속요의 구성진 운문을 띄우는 새로운 모험을 시도했다. 이 작품 후반에 정리된 해제에 간 작가가 품었을 오랜 질문과 고뇌가 잘 정리되어 있다.

소설의 내용은 13세기경 고려의 혼란기를 겪었던 민초들에 대한 이야기다. 무신정권과 수 없는 민란들, 몽고의 침입과 삼별초의 항쟁에서 살아남아야 했던 돌이, 달님이, 꽃님이, 곰이라는 캐릭터의 사랑과 삶을 다루었다.

생존에 몸부림치면서도 주인공들은 고려속요가 가진 삶에 대한 애정과 질긴 생명력처럼 서로를 보듬고 사랑하고 살아낸다. 노래가 몸을 부르고, 몸은 노래에 반응하며 살아있다. 그래서 이 소설은 노래와 몸의 기록이라고 볼 수 있다.

<구슬이 바위에 떨어진들>은 한편의 대작 앨범을 듣는 것 같다. 사실을 바탕으로 그 위에 픽션의 힘이 적절하게 조화되어 있다. 간 작가 스스로 고전독작가(古典讀作家)라 명했듯이, 고려속요에 대한 읽음으로 인해 알게 된 사실을 소설이라는 구조 안에서 재해석하고 살아있는 노래로 만들어냈다.

그 읽음은 느끼고 공유하고 따라 부르며 동감하는 단계로 발전했다. 평생 서사를 연구했을 학자에게 만만치 않은 작업이었을 것이다. 그래서 간 작가는 본 작품이 매우 값지며 소중한 인연이었다고 고백한다.

구슬이 바위에 떨어진들

구슬이 바위에 떨어진들

끈이야 끊어지겠습니까?

- 본문 중 고려속요 <정석가> 중에서-

구슬이 바위에 떨어져 부서진들 서로를 향한 마음과 애정은 끊지 않겠다는 절절함이 가득한 구절이다. 스스로 지극히 평범한 사람이라고 고백한 간 작가. 그러나 그가 부른 이 노래는 매우 색달랐다. 그리고 이 책은 우리말의 아름다움을 온전히 담아낸 보기 드문 한글소설이었다.

인문학은 사람의 무늬를 만드는 것

“제가 쓰는 글은 논문과 단행본의 중간이라고 생각해요. 학자들이 보기엔 쉽고, 일반인들이 보기엔 조금 어렵죠. 그런데 이런 글들이 필요합니다. 전 학자고 대중서는 쓰지 않아요. 그게 필요하다고 생각합니다.”

16년을 다닌 고등학교 정규직 교사 생활을 정리하고, 공부에 전념한 그가 꿈꾸었던 것은 바로 사람에 대한 아름다움을 느꼈기 때문이다. 밤늦은 교정에서 해맑은 웃음을 지어 보이는 제자들을 보며, 자신의 삶에 있어서 더 많은 공부와 숙명이 남아 있음을 깨달았다고 한다. 당시 결혼한 부인과 어린 두 아이 그리고 어렵게 장만한 집까지도 간 작가의 결심을 막지 못했다.

“제 인생의 스승은 단연 연암입니다. 연암은 <개를 키우지 마라>에서 그 이유를 ‘정을 끊기 어려워서’라고 말합니다. 충격이었어요. 연암이 가진 강함은 양반에 대한 비판과 기개가 뛰어나기 때문으로만 알았는데, 사실 인간에 대한 애정과 순수함이었어요. 연암을 통해 전 참 많이 배우고 바뀌었어요.”

“공자의 제자인 염구가 묻습니다. ‘선생님의 도가 좋습니다만, 제가 힘이 부족합니다’ 이에 공자는 ‘역부족이라고 하였느냐, 네가 중도에 그만두려고 하는구나. 지금 네가 너를 그어버리는구나’라며 스스로를 규정하는 염구의 어리석음을 꾸짖었습니다.”

이 구절로 간 작가는 학문을 대하는 스스로의 자세를 잡아가고 있었다. 27권의 저작들에 담긴 간 작가의 애정과 자세가 어디서 오는지 알 수 있었다. 정식으로 대학교수에 부임하지는 못했지만, 사이비가 아닌 진짜 학자가 되고 싶었고 진실한 스승이 되고 싶었다.

사람들이 저마다의 무늬를 가지고 있는 것. 인문학이 그런 의미라면 사람 사는 세상에 가장 필요한 학문 중에 하나가 아닐까? 당장은 평가받지 못하는 상황이라도 그 무늬를 새기기 위해 쉬지 않고 뛰어가는 마라토너처럼 말이다. 그렇게 간 작가는 매일을 열심히 살아가고 있었다.

글/취재 = 동아닷컴 라이프섹션 임준 객원기자

사진/촬영 = 동아닷컴 라이프섹션 윤동길 객원기자

비즈N 탑기사

‘책 출간’ 한동훈, 정계 복귀 움직임에 테마株 강세

‘책 출간’ 한동훈, 정계 복귀 움직임에 테마株 강세 조선 후기 화가 신명연 ‘화훼도 병풍’ 기념우표 발행

조선 후기 화가 신명연 ‘화훼도 병풍’ 기념우표 발행 붕괴 교량과 동일·유사 공법 3곳 공사 전면 중지

붕괴 교량과 동일·유사 공법 3곳 공사 전면 중지 명동 ‘위조 명품’ 판매 일당 덜미…SNS로 관광객 속였다

명동 ‘위조 명품’ 판매 일당 덜미…SNS로 관광객 속였다 “나대는 것 같아 안올렸는데”…기안84 ‘100 챌린지’ 뭐길래

“나대는 것 같아 안올렸는데”…기안84 ‘100 챌린지’ 뭐길래- ‘전참시’ 이연희, 득녀 5개월만 복귀 일상…아침 산책+운동 루틴

- 국내 기술로 개발한 ‘한국형 잠수함’ 기념우표 발행

- ‘아파트 지하주차장서 음주운전’ 인천시의원 송치

- 학령인구 감소 탓에 도심지 초교마저 학급 편성 ‘비상’

- 상속인 행세하며 100억 원 갈취한 사기꾼 일당 붙잡혀

“과자에 반도체 입혔더니”…‘SK하이닉스 과자’ 20만개 팔렸다

“과자에 반도체 입혔더니”…‘SK하이닉스 과자’ 20만개 팔렸다 의사들이 꼽은 절대 먹지 말아야 할 음식들

의사들이 꼽은 절대 먹지 말아야 할 음식들 올해 주식부자 1위는 이재용…‘30세 이하 100인’엔 BTS 멤버도

올해 주식부자 1위는 이재용…‘30세 이하 100인’엔 BTS 멤버도 내년 입주 ‘반토막’…서울 세입자 ‘월세 인플레’ 직격탄

내년 입주 ‘반토막’…서울 세입자 ‘월세 인플레’ 직격탄 유류세 인하, 내년 2월까지 연장…車 개소세 할인도 6월까지

유류세 인하, 내년 2월까지 연장…車 개소세 할인도 6월까지- 경찰, 신한카드 가맹점 개인정보 19만건 유출 내사 착수

- 닻 올린 마스가… 트럼프 “100배 강한 황금함대 건조, 한국과 협력”

- 수출 사상 첫 7000억 달러 눈앞… 반도체 고군분투

- 서울 서북권 관문 상암·수색의 변화…‘직주락 미래도시’ 변신

- 오늘부터 휴대폰 개통에 ‘안면인증’ 시범도입…“대포폰 차단”

![[시승기] 제주에서 느끼는 드라이빙의 즐거움…‘포르쉐 올레 드라이브’ [시승기] 제주에서 느끼는 드라이빙의 즐거움…‘포르쉐 올레 드라이브’](https://dimg.donga.com/wps/ECONOMY/FEED/BIZN_FEED_EVLOUNGE/132703912.2.thumb.jpg)