탄생한지 100년이 넘었는데…‘양자역학’이 여전히 생소한 이유

이기진 서강대 물리학과 교수

입력 2019-04-11 14:45 수정 2019-04-11 19:59

평소에 이런 질문을 많이 받는다. 질문을 받을 때마다 양자역학이 탄생한 지 100년 이상이 됐는데 왜 사람들에게는 여전히 생소하게 느껴질까 하는 생각을 한다. 지금 우리는 그물처럼 펼쳐진 깊고 넒은 양자의 세계 속에 살고 있는데 말이다.

양자라는 단어는 더 이상 쪼갤 수 없는 최소의 물리적 단위를 나타낸다. 모든 물리량을 쪼개고 쪼개면 양자라는 작은 단위가 된다. 물질은 입자와 파동의 성질을 동시에 지니는데, 이 양자의 움직임을 예측하고 해석하는 것이 양자역학이다. 양자의 발견으로 보이지 않는 원자의 존재와 물질의 구조를 설명할 수 있었고 반도체 트랜지스터도 만들 수 있었다. 최초로 양자를 발견한 사람은 독일 물리학자인 막스 플랑크였다. 지금으로부터 한 세기도 훌쩍 넘어 거슬러가는 1900년의 일이다. 앨버트 아인슈타인은 아이작 뉴턴의 만유인력의 법칙과 비교될 만한 것을 발견한 그에게 깊은 존경심을 보였다.

내가 대학생 1학년이었던 1980년, 원자핵을 볼 수 있는 현미경이 발견됐다. 이 시점에서 마이크로한 세계에서 나노의 세계로 세상이 전환됐다. 양자의 세계는 나노의 세계다. 양자역학과 나노의 세계가 융합되면서 세상의 진화는 급물살을 타게 됐다. 우리가 한순간도 손에서 놓을 수 없는 휴대전화가 만들어지고, 달과 화성에 인간을 보내는 프로젝트가 시작되고, 세계를 하나로 연결하는 통신망이 완성됐으며, 반도체집적회로를 이용해 1초당 20조 이상의 연산이 가능한 슈퍼컴퓨터가 개발됐다. 이 모든 것은 양자역학의 효과였다.

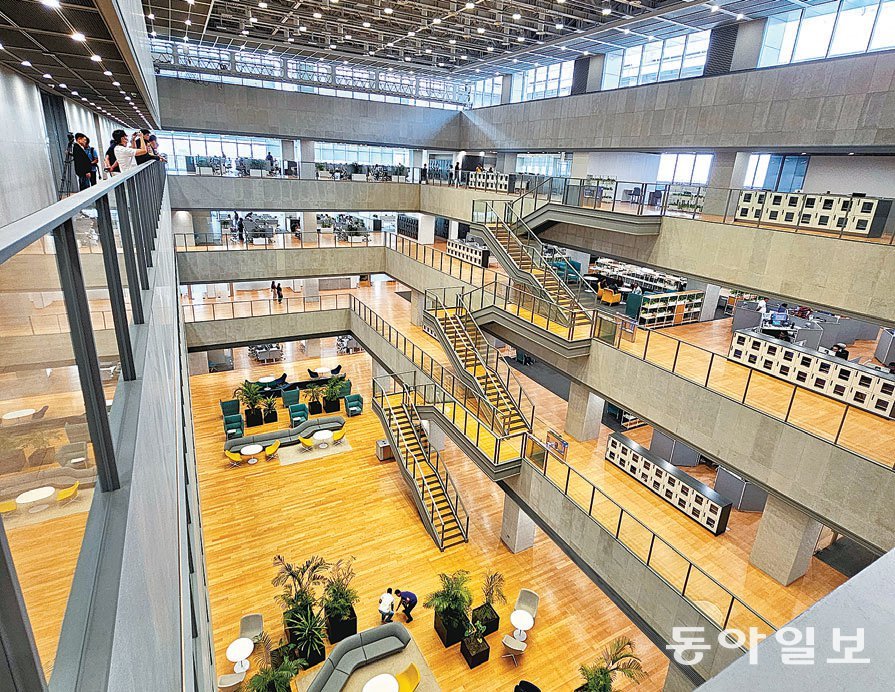

반도체 기술을 이용해 뇌의 기능을 똑같이 재현하는 야심 찬 프로젝트가 2000년도부터 시작됐다. 인간의 뇌 속에 들어 있는 뉴런은 1000억 개가 넘는다. 은하수 안에 존재하는 별의 개수와 맞먹는다. 하나의 뉴런은 수만 개의 뉴런과 서로 연결돼있다. 이런 뉴런의 연결고리는 조 단위를 뛰어넘어서는 단위다. 이 시스템을 구현하기 위해서는 무려 4층 건물의 슈퍼컴퓨터 수천 대가 필요하다. 이 컴퓨터를 구동시키기 위해 수천 메가와트의 발전소가 필요하다. 이 초대형 슈퍼컴퓨터에서 나오는 열을 식혀주지 않으면 컴퓨터의 회로가 녹아버린다. 그래서 큰 강물의 줄기만큼 냉각수가 필요했다. 이런 한계를 극복할 수 있는 기술로 양자컴퓨터 기술이 시도됐다.

올해 초 IBM이 가로세로 크기 2.7m에 냉각시스템까지 갖춰진 양자 컴퓨팅 시스템을 공개했다. 0과 1의 비트 신호로 작동되는 일반 컴퓨터와 달리 양자컴퓨터는 큐비트(0과 1의 디지털 신호가 아니라 둘이 섞여 있는 ‘중첩’ 상태)로 데이터를 처리한다. 기존의 슈퍼컴퓨터가 수백 년이 걸려도 풀기 힘든 문제를 단 몇 초 이내로 풀 수 있다. 이런 능력이 4차 산업혁명과 미래의 인공지능, 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터 등의 핵심적인 열쇠를 쥐고 있는 것은 당연하다.

양자역학에서 다루던 기본 개념이 이제는 양자컴퓨터로 실현됐다. 양자컴퓨터가 일반화된다면 이세돌 바둑 프로기사와 대결했던 알파고보다 더 빠르고 정교해진 인공지능을 일반 사람들이 갖게 될 것이다. 양자역학의 시대는 지금부터다.

아이돌그룹 2NE1 출신 가수 씨엘의 아버지로 ‘딴짓의 행복’을 전파하고 있습니다.

비즈N 탑기사

김숙 “내 건물서 거주+월세 수입 생활이 로망”

김숙 “내 건물서 거주+월세 수입 생활이 로망” “20억 받으면서 봉사라고?”…홍명보 감독 발언에 누리꾼 ‘부글’

“20억 받으면서 봉사라고?”…홍명보 감독 발언에 누리꾼 ‘부글’ 세계적 유명 모델이 왜 삼성역·편의점에…“사랑해요 서울” 인증샷

세계적 유명 모델이 왜 삼성역·편의점에…“사랑해요 서울” 인증샷 “사람 치아 나왔다” 5000원짜리 고기 월병 먹던 中여성 ‘경악’

“사람 치아 나왔다” 5000원짜리 고기 월병 먹던 中여성 ‘경악’ “모자로 안가려지네”…박보영, 청순한 미모로 힐링 여행

“모자로 안가려지네”…박보영, 청순한 미모로 힐링 여행- 엄마 편의점 간 사이 ‘탕’…차에 둔 권총 만진 8살 사망

- 8시간 후 자수한 음주 뺑소니 가해자…한문철 “괘씸죄 적용해야”

- 교보생명, 광화문글판 가을편 새단장…윤동주 ‘자화상’

- 힐러리 “내가 못 깬 유리천장, 해리스가 깨뜨릴 것”

- ‘SNS 적극 활동’ 고현정…“너무 자주 올려 지겨우시실까봐 걱정”

전기 흐르는 피부 패치로 슈퍼박테리아 막는다

전기 흐르는 피부 패치로 슈퍼박테리아 막는다 강력 대출규제에… 서울 9억∼30억 아파트 거래 대폭 줄었다

강력 대출규제에… 서울 9억∼30억 아파트 거래 대폭 줄었다 美, 칩스법 대상 태양광까지 확대… 中 글로벌 시장 장악 견제

美, 칩스법 대상 태양광까지 확대… 中 글로벌 시장 장악 견제 [단독]금융권 전산장애 피해액 5년간 350억… “행정망 오류 책임 커”

[단독]금융권 전산장애 피해액 5년간 350억… “행정망 오류 책임 커” MZ세대 팀워크 기피증?… ‘학습 지향성’으로 극복

MZ세대 팀워크 기피증?… ‘학습 지향성’으로 극복- 정의선 현대차그룹 회장 “‘아키오 도요타’ 가장 존경하는 분”

- [머니 컨설팅]금리 인하기, 상업용 부동산 투자 주목해야

- 주도주 없는 증시, ‘경영권 분쟁’이 테마주로… 급등락 주의보

- 금값, 올들어 33% 치솟아… 내년 3000달러 넘을 수도

- [단독]배달주문 30% 늘때 수수료 3배로 뛰어… “배달영업 포기”

![[단독]배달주문 30% 늘때 수수료 3배로 뛰어… “배달영업 포기” [단독]배달주문 30% 늘때 수수료 3배로 뛰어… “배달영업 포기”](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN/130314236.2.thumb.png)

![[머니 컨설팅]금리 인하기, 상업용 부동산 투자 주목해야 [머니 컨설팅]금리 인하기, 상업용 부동산 투자 주목해야](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN/130313608.2.thumb.jpg)

![[머니 컨설팅]금리 인하기, 상업용 부동산 투자 주목해야 [머니 컨설팅]금리 인하기, 상업용 부동산 투자 주목해야](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN_REALESTATE/130313608.2.thumb.jpg)