치아에 고주파 쏴… 방사선 피폭량 간단히 측정한다

윤신영 동아사이언스 기자

입력 2019-03-08 03:00 수정 2019-03-08 03:00

예성준 서울대 교수팀 독자개발

발치할 필요 없이 5분 만에 확인… 의료 방사선 탐지에 활용 가능

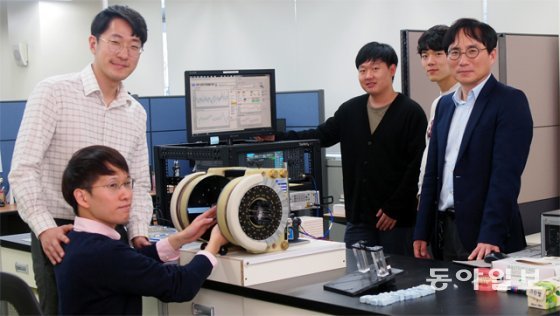

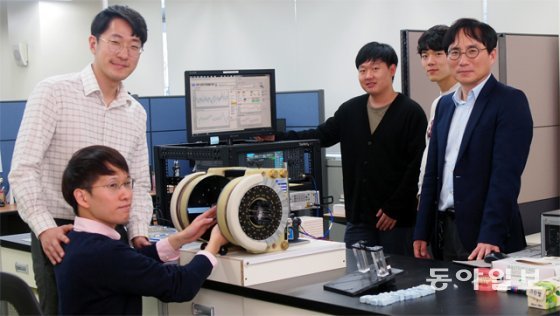

예성준 서울대 융합과학기술대학원 교수팀이 세계에서 두 번째로 개발한 치아를 이용한 방사선 피폭량 측정기 옆에 섰다. 오른쪽부터 예성준 교수와 오정훈, 구창욱, 박종인, 최권 연구원. 윤신영동아사이언스기자 ashilla@donga.com지하의 긴 계단을 지나자 실험실이 나타났다. ‘X선 조사 중’이라는 푯말 아래에 방사선 마크가 선명했다. 책상 위에는 어른 엄지손가락 크기의 파란 수지가 23개 늘어서 있었다. 수지마다 작은 귀고리 크기의 하얀 물건이 하나씩 박혀 있었다. 사람의 치아였다.

예성준 서울대 융합과학기술대학원 교수팀이 세계에서 두 번째로 개발한 치아를 이용한 방사선 피폭량 측정기 옆에 섰다. 오른쪽부터 예성준 교수와 오정훈, 구창욱, 박종인, 최권 연구원. 윤신영동아사이언스기자 ashilla@donga.com지하의 긴 계단을 지나자 실험실이 나타났다. ‘X선 조사 중’이라는 푯말 아래에 방사선 마크가 선명했다. 책상 위에는 어른 엄지손가락 크기의 파란 수지가 23개 늘어서 있었다. 수지마다 작은 귀고리 크기의 하얀 물건이 하나씩 박혀 있었다. 사람의 치아였다.

6일 오후 경기 수원시 광교테크노밸리 내 서울대 융합과학기술대학원. 묘한 표정을 눈치 챈 듯 박종인 서울대 융합과학기술대학원 연구원은 “환자에게서 뽑은 치아를 치과의 협조 아래 받은 것”이라고 설명했다. 옆에 서 있던 최권 연구원은 “기관생명윤리위원회(IRB) 승인도 통과했다”며 “이런 치아가 1000개쯤 된다”고 덧붙였다. 1000개라니 으스스한 기분이 더 들었다.

이 치아는 방사선 피폭량을 측정하는 기술을 개발하는 데 사용된다. 2011년 동일본대지진으로 후쿠시마 원전사고가 났을 때 일본 정부가 애타게 찾던 기술이다. 주민들의 방사선 피폭량을 빠르고 정확하게 측정해야 하는데, 피를 뽑아 혈액세포의 DNA 변이를 찾는 기존 기술은 너무 느리고 고통이 심했다. 피폭량은 주민을 무균시설이 있는 병원에 보내 비상진료를 할 것인지를 결정하는 데 중요한 근거가 된다. 항암 방사선치료 때 하루에 받는 피폭량(약 1.8그레이) 이상의 강한 피폭은 사람의 면역력을 떨어뜨리고, 심하면 목숨을 앗아간다.

당시 일본은 해럴드 슈워츠 미국 다트머스대 교수팀이 개발한 기술을 사용했다. 사람이 방사선에 노출되면 몸 곳곳에 흔적을 남긴다. 치아도 마찬가지다. 가장 바깥쪽 층인 ‘법랑질(에나멜)’이 형성될 때는 탄산 이온이 일부 불순물처럼 섞여 든다. 여기에 방사선이 지나가면 원자와 결합하지 않은 자유전자가 결합하고 다른 원자와 결합하지 않은 여분의 전자를 지닌 미네랄 형태로 법랑질에 남게 된다. 이 흔적은 사람이 죽어서도 변하지 않고 그대로 남는다. 슈워츠 교수팀의 기술은 여기에 자기장을 가하고 특정 주파수의 고주파 신호를 흘리면 자기장의 에너지가 흡수된다는 사실을 이용했다. 흡수된 에너지는 누적된 피폭량과 비례했다. 연구팀은 이 에너지를 측정해 피폭량을 재는 기술을 개발했다.

발치할 필요 없이 5분 만에 확인… 의료 방사선 탐지에 활용 가능

예성준 서울대 융합과학기술대학원 교수팀이 세계에서 두 번째로 개발한 치아를 이용한 방사선 피폭량 측정기 옆에 섰다. 오른쪽부터 예성준 교수와 오정훈, 구창욱, 박종인, 최권 연구원. 윤신영동아사이언스기자 ashilla@donga.com

예성준 서울대 융합과학기술대학원 교수팀이 세계에서 두 번째로 개발한 치아를 이용한 방사선 피폭량 측정기 옆에 섰다. 오른쪽부터 예성준 교수와 오정훈, 구창욱, 박종인, 최권 연구원. 윤신영동아사이언스기자 ashilla@donga.com6일 오후 경기 수원시 광교테크노밸리 내 서울대 융합과학기술대학원. 묘한 표정을 눈치 챈 듯 박종인 서울대 융합과학기술대학원 연구원은 “환자에게서 뽑은 치아를 치과의 협조 아래 받은 것”이라고 설명했다. 옆에 서 있던 최권 연구원은 “기관생명윤리위원회(IRB) 승인도 통과했다”며 “이런 치아가 1000개쯤 된다”고 덧붙였다. 1000개라니 으스스한 기분이 더 들었다.

이 치아는 방사선 피폭량을 측정하는 기술을 개발하는 데 사용된다. 2011년 동일본대지진으로 후쿠시마 원전사고가 났을 때 일본 정부가 애타게 찾던 기술이다. 주민들의 방사선 피폭량을 빠르고 정확하게 측정해야 하는데, 피를 뽑아 혈액세포의 DNA 변이를 찾는 기존 기술은 너무 느리고 고통이 심했다. 피폭량은 주민을 무균시설이 있는 병원에 보내 비상진료를 할 것인지를 결정하는 데 중요한 근거가 된다. 항암 방사선치료 때 하루에 받는 피폭량(약 1.8그레이) 이상의 강한 피폭은 사람의 면역력을 떨어뜨리고, 심하면 목숨을 앗아간다.

당시 일본은 해럴드 슈워츠 미국 다트머스대 교수팀이 개발한 기술을 사용했다. 사람이 방사선에 노출되면 몸 곳곳에 흔적을 남긴다. 치아도 마찬가지다. 가장 바깥쪽 층인 ‘법랑질(에나멜)’이 형성될 때는 탄산 이온이 일부 불순물처럼 섞여 든다. 여기에 방사선이 지나가면 원자와 결합하지 않은 자유전자가 결합하고 다른 원자와 결합하지 않은 여분의 전자를 지닌 미네랄 형태로 법랑질에 남게 된다. 이 흔적은 사람이 죽어서도 변하지 않고 그대로 남는다. 슈워츠 교수팀의 기술은 여기에 자기장을 가하고 특정 주파수의 고주파 신호를 흘리면 자기장의 에너지가 흡수된다는 사실을 이용했다. 흡수된 에너지는 누적된 피폭량과 비례했다. 연구팀은 이 에너지를 측정해 피폭량을 재는 기술을 개발했다.

예성준 서울대 융합과학기술대학원 교수와 박종인 최권 연구원은 세계에서 두 번째로 이 기술을 독자 개발했다. 기존 기술은 치아를 뽑거나 일부를 떼어낸 뒤 가루를 내서 측정해야 해 환자의 고통이 심했다. 하지만 연구진이 개발한 기술은 치아를 5분간 기기에 갖다 대기만 하면 정확한 피폭량을 잴 수 있다. 연구팀은 치과에서 얻은 실제 치아에 방사선을 조사해 성능을 반복 확인했다. 병원과 실제 환자를 대상으로 검증까지 했다. 현재 이 기술로는 컴퓨터단층촬영(CT)이나 X선 촬영 등 일상적인 방사선 피폭은 확인할 수 없다. 방사성 물질 누출 등 보다 피폭량이 큰 비상 상황을 대비해 만들었기 때문이다. 하지만 감도를 높이면 의료 등 방사선 탐지에 활용할 수 있다. 예 교수는 “기기를 소형화, 디지털화해 일상에서도 쉽게 활용하도록 개량할 계획”이라고 말했다.

윤신영 동아사이언스 기자 ashilla@donga.com

비즈N 탑기사

김숙 “내 건물서 거주+월세 수입 생활이 로망”

김숙 “내 건물서 거주+월세 수입 생활이 로망” “20억 받으면서 봉사라고?”…홍명보 감독 발언에 누리꾼 ‘부글’

“20억 받으면서 봉사라고?”…홍명보 감독 발언에 누리꾼 ‘부글’ 세계적 유명 모델이 왜 삼성역·편의점에…“사랑해요 서울” 인증샷

세계적 유명 모델이 왜 삼성역·편의점에…“사랑해요 서울” 인증샷 “사람 치아 나왔다” 5000원짜리 고기 월병 먹던 中여성 ‘경악’

“사람 치아 나왔다” 5000원짜리 고기 월병 먹던 中여성 ‘경악’ “모자로 안가려지네”…박보영, 청순한 미모로 힐링 여행

“모자로 안가려지네”…박보영, 청순한 미모로 힐링 여행- 엄마 편의점 간 사이 ‘탕’…차에 둔 권총 만진 8살 사망

- 8시간 후 자수한 음주 뺑소니 가해자…한문철 “괘씸죄 적용해야”

- 교보생명, 광화문글판 가을편 새단장…윤동주 ‘자화상’

- 힐러리 “내가 못 깬 유리천장, 해리스가 깨뜨릴 것”

- ‘SNS 적극 활동’ 고현정…“너무 자주 올려 지겨우시실까봐 걱정”

전기 흐르는 피부 패치로 슈퍼박테리아 막는다

전기 흐르는 피부 패치로 슈퍼박테리아 막는다 강력 대출규제에… 서울 9억∼30억 아파트 거래 대폭 줄었다

강력 대출규제에… 서울 9억∼30억 아파트 거래 대폭 줄었다 美, 칩스법 대상 태양광까지 확대… 中 글로벌 시장 장악 견제

美, 칩스법 대상 태양광까지 확대… 中 글로벌 시장 장악 견제 [단독]금융권 전산장애 피해액 5년간 350억… “행정망 오류 책임 커”

[단독]금융권 전산장애 피해액 5년간 350억… “행정망 오류 책임 커” MZ세대 팀워크 기피증?… ‘학습 지향성’으로 극복

MZ세대 팀워크 기피증?… ‘학습 지향성’으로 극복- 정의선 현대차그룹 회장 “‘아키오 도요타’ 가장 존경하는 분”

- [머니 컨설팅]금리 인하기, 상업용 부동산 투자 주목해야

- 주도주 없는 증시, ‘경영권 분쟁’이 테마주로… 급등락 주의보

- 금값, 올들어 33% 치솟아… 내년 3000달러 넘을 수도

- [단독]배달주문 30% 늘때 수수료 3배로 뛰어… “배달영업 포기”

![[단독]배달주문 30% 늘때 수수료 3배로 뛰어… “배달영업 포기” [단독]배달주문 30% 늘때 수수료 3배로 뛰어… “배달영업 포기”](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN/130314236.2.thumb.png)

![[머니 컨설팅]금리 인하기, 상업용 부동산 투자 주목해야 [머니 컨설팅]금리 인하기, 상업용 부동산 투자 주목해야](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN/130313608.2.thumb.jpg)

![[머니 컨설팅]금리 인하기, 상업용 부동산 투자 주목해야 [머니 컨설팅]금리 인하기, 상업용 부동산 투자 주목해야](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN_REALESTATE/130313608.2.thumb.jpg)