‘P2P 재단’ 창립자 미셸 바우웬스 “디지털 공유지로 대안경제 모색”

조종엽 기자

입력 2018-10-02 03:00 수정 2018-10-02 03:00

벨기에 출신으로 ‘공유지(Commons·커먼스)’ 운동을 벌이고 있는 미셸 바우웬스. 조종엽 기자 jjj@donga.com

벨기에 출신으로 ‘공유지(Commons·커먼스)’ 운동을 벌이고 있는 미셸 바우웬스. 조종엽 기자 jjj@donga.com최근 국내 출간한 ‘네트워크 사회와 협력 경제를 위한 미래 시나리오’(갈무리·1만6000원)의 공저자이자 ‘P2P(peer to peer) 재단’ 창립자인 미셸 바우웬스(60·벨기에)는 1일 서울 마포구에서 만나 이렇게 말했다.

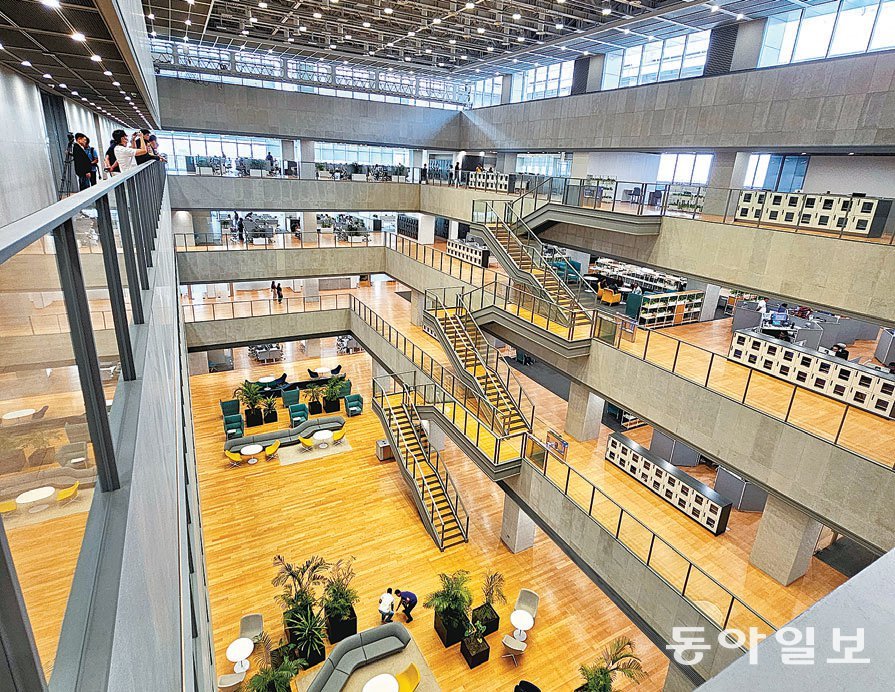

‘P2P재단’은 개인들이 자율 협력해 가치를 만드는 ‘공유지 경제’ ‘협력 경제’를 현대 자본주의 대안으로 주목하는 연구자 네트워크. 리눅스 같은 오픈소스 프로젝트, 드론이나 제어기판의 설계 공개, 개방형 디자인 커뮤니티 등이 사례다. 이런 ‘커먼스’는 자연자원뿐 아니라 정보 및 지식도 해당한다.

바우웬스는 지난해 벨기에 겐트시(동플랑드르주의 주도)에서 했던 작업을 소개했다. 에너지 협동조합이나 공동체가 지원하는 농업, 비영리 자동차공유 시스템 등 여러 ‘커먼스’의 지도를 그렸다는 것. 그는 “이 도시에서 공유한 자동차 1대는 개인이 가진 자동차 10대 이상의 역할을 한다”며 “이 같은 공유는 주거나 농업에 적용할 수 있다”고 설명했다.

무임승차하려는 개인으로 인해 황폐화되는 ‘공유지의 비극’은 없을까. 바우웬스는 “그건 아무나 자원에 접근해 남용하며 생겨나는 것”이라고 반박했다. “사유지가 아닌데도 오래도록 무성한 숲은 공동체가 규칙을 갖고 잘 관리한 덕입니다. 커먼스는 자치로 관리하는 자원입니다. 규칙을 어기면 접근할 수 없지요.”

‘협력 경제’도 기여자에 대한 보상은 역시 중요하다고 강조했다. “재단이 지지하는 프로젝트 중 ‘레즈넌스’라는 블록체인 기반 서비스는 음원 스트리밍 서비스 ‘스포티파이’보다 창작자 몫이 훨씬 큽니다.”

P2P재단은 최근 ‘홀로체인’이란 새로운 기술 개발자들과 협력하고 있다. “가상통화는 생태 중심적 관점을 반영해야 합니다. 비트코인에 쓰이는 전기량은 네덜란드와 아일랜드를 합친 정도예요. (거래 장부를 따로 가진) 홀로체인 기술은 에너지가 덜 필요합니다. 자연자원의 총량과 연동된 화폐를 만들 수도 있습니다. 회계는 인간이 자연에 무엇을 하는지 드러내는 것이 돼야 합니다.”

그렇다면 ‘협력 경제’가 지식재산권과 자원을 사유하며 이윤을 남겨 혁신에 투자하는 사기업들과 경쟁할 수 있을까. 바우웬스는 “3D 프린팅 기술은 특허권 만료 뒤에 비로소 확산됐다. 특허는 오히려 혁신을 저해하기도 한다”며 “시장은 공유지와 연계해 더 잘 작동할 수 있다”고 강조했다.

조종엽 기자 jjj@donga.com

비즈N 탑기사

김숙 “내 건물서 거주+월세 수입 생활이 로망”

김숙 “내 건물서 거주+월세 수입 생활이 로망” “20억 받으면서 봉사라고?”…홍명보 감독 발언에 누리꾼 ‘부글’

“20억 받으면서 봉사라고?”…홍명보 감독 발언에 누리꾼 ‘부글’ 세계적 유명 모델이 왜 삼성역·편의점에…“사랑해요 서울” 인증샷

세계적 유명 모델이 왜 삼성역·편의점에…“사랑해요 서울” 인증샷 “사람 치아 나왔다” 5000원짜리 고기 월병 먹던 中여성 ‘경악’

“사람 치아 나왔다” 5000원짜리 고기 월병 먹던 中여성 ‘경악’ “모자로 안가려지네”…박보영, 청순한 미모로 힐링 여행

“모자로 안가려지네”…박보영, 청순한 미모로 힐링 여행- 엄마 편의점 간 사이 ‘탕’…차에 둔 권총 만진 8살 사망

- 8시간 후 자수한 음주 뺑소니 가해자…한문철 “괘씸죄 적용해야”

- 교보생명, 광화문글판 가을편 새단장…윤동주 ‘자화상’

- 힐러리 “내가 못 깬 유리천장, 해리스가 깨뜨릴 것”

- ‘SNS 적극 활동’ 고현정…“너무 자주 올려 지겨우시실까봐 걱정”

[머니 컨설팅]금리 인하기, 상업용 부동산 투자 주목해야

[머니 컨설팅]금리 인하기, 상업용 부동산 투자 주목해야 금값, 올들어 33% 치솟아… 내년 3000달러 넘을 수도

금값, 올들어 33% 치솟아… 내년 3000달러 넘을 수도 [단독]배달주문 30% 늘때 수수료 3배로 뛰어… “배달영업 포기”

[단독]배달주문 30% 늘때 수수료 3배로 뛰어… “배달영업 포기” 주도주 없는 증시, ‘경영권 분쟁’이 테마주로… 급등락 주의보

주도주 없는 증시, ‘경영권 분쟁’이 테마주로… 급등락 주의보 “두바이 여행한다면 체크”…두바이 피트니스 챌린지

“두바이 여행한다면 체크”…두바이 피트니스 챌린지- 청력 손실, 치매 외 파킨슨병과도 밀접…보청기 착용하면 위험 ‘뚝’

- “오후 5시 영업팀 회의실 예약해줘”…카카오, 사내 AI 비서 ‘버디’ 공개

- “20억 받으면서 봉사라고?”…홍명보 감독 발언에 누리꾼 ‘부글’

- 일상생활 마비 손목 증후군, 당일 수술로 잡는다!

- [고준석의 실전투자]경매 후 소멸하지 않는 후순위 가처분 꼼꼼히 살펴야

![[단독]올해 서울 입주아파트 18곳 중 16곳 유해물질 기준치 초과 [단독]올해 서울 입주아파트 18곳 중 16곳 유해물질 기준치 초과](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN_REALESTATE/130326015.2.thumb.jpg)