현지인처럼 한 달은 살아봐야지

장선희기자

입력 2016-11-03 03:00 수정 2016-11-23 13:35

‘한 달 살기’ 새 여행 트렌드로 각광

‘호주 시드니 한 달 살기’를 시작한 강은선 씨 가족. 남편, 딸과 함께 현지에서 사진을 찍어 보내왔다. 강 씨는 ‘여행경비로 노후 준비나 하라’는 만류에도 불구하고 가족 모두를 위해 과감히 여행을 떠났다. 아래는 ‘한 달 살기’를 위해 제주를 찾은 아이들이 마당에서 노는 모습. 강은선 이연희 씨 제공#1. “호주 시드니 맨리 근처에 있는 타니아 공원에 와 있어요. 드디어 시작이네요.”

‘호주 시드니 한 달 살기’를 시작한 강은선 씨 가족. 남편, 딸과 함께 현지에서 사진을 찍어 보내왔다. 강 씨는 ‘여행경비로 노후 준비나 하라’는 만류에도 불구하고 가족 모두를 위해 과감히 여행을 떠났다. 아래는 ‘한 달 살기’를 위해 제주를 찾은 아이들이 마당에서 노는 모습. 강은선 이연희 씨 제공#1. “호주 시드니 맨리 근처에 있는 타니아 공원에 와 있어요. 드디어 시작이네요.”

개인사업을 하는 강은선 씨(33)는 세 살배기 딸, 남편과 함께 지난달 말 호주 시드니에 도착했다. 오랫동안 계획한 ‘한 달 살기’를 위해서다. 강 씨는 “남편과 나 모두 한 달이나 휴가를 내는 게 쉽지 않았다”면서 “하지만 둘 다 일에 치여 ‘번아웃(burnout)’된 상태여서 전환점이 필요했다”고 했다. 그는 “일부러 관광지가 아닌 평범한 주거지역에 숙소를 빌렸다”며 “여유로운 일상을 마음껏 누릴 것”이라고 말했다.

#2. “지금 크로아티아 플리트비체 국립공원입니다. 아내와 함께 한 달 살기 중이에요.”

봉제회사 외국 법인장까지 지내며 늘 바쁘게 살아온 송영돈 씨(59)는 4년 전 은퇴 후 한 달 살기의 매력에 푹 빠졌다. 그는 매번 다녀오면 더 피곤해지는 짧은 여행이 아쉬웠다. 은퇴한 뒤 제주와 태국 치앙마이, 중국 쿤밍(昆明) 등지에서 한 달 살기에 나섰고, 요새 생생한 후기를 블로그에 올리고 있다. 그는 “딱 서울에서 쓰던 만큼, 최소한의 생활비만 쓴다는 게 원칙”이라고 했다.

기자가 한 달 살기를 위해 현지 체류 중이거나 경험한 이들과 나눈 얘기다.

아무 연고가 없는 지역으로 한 달간 여행을 떠나는 한 달 살기가 새로운 여행 트렌드로 자리 잡고 있다. 짧은 시간, 꽉 짜인 일정대로 정신없이 돌아다니는 관광이 아니라 현지인처럼 평범한 일상을 누리는 여행법이다. 사람들로 북적이는 관광지가 아닌 공원을 산책하고, 맛집 대신 현지 식재료를 사 음식을 만들어 먹으며 여행 경비도 최대한 아낀다.

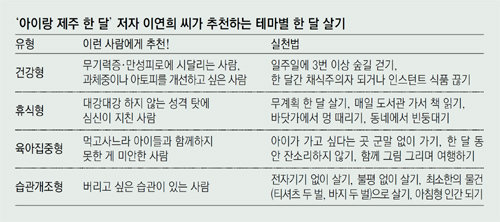

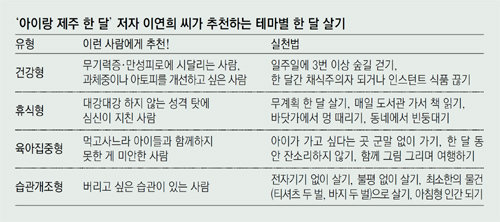

제주는 이미 한 달 살기 열풍이 휩쓸었다. 4년 전, 제주에서 한 달 살기 전문 숙소를 연 이연희 씨는 “학원에 치여 살던 아이와 부모가 ‘이대로는 안 되겠다’며 모든 걸 내려놓고 찾아오거나, 직장인들이 휴직까지 하고 오는 경우가 대부분”이라며 “최소한의 생활용품으로 덜 갖추고 생활하면서 오히려 삶이 풍족해지는 걸 경험한다”고 전했다. 이 씨는 최근 한 달 살기에 대한 관심이 높아지자 노하우와 경험담을 소개한 ‘아이랑 제주 한 달’이란 책을 펴내기도 했다.

한 달 살기 여행법은 최근 호주, 인도네시아는 물론이고 한국에 덜 알려진 해외 지역까지 확대되는 추세다. 이 씨의 경우 호주에도 한 달 살기 전문 숙소를 낼 계획이다. 인도네시아 발리 여행 상품을 주로 선보여 왔다는 한 소규모 여행사 대표는 “덜 알려진 외곽 지역에 대한 한 달 살기 문의가 늘어 얼마 전엔 ‘욕야카르타 한 달 살기’ 상품까지 새로 선보였다”고 했다.

한 달 살기 경험자들은 비용을 최대한 절약하면서 별다를 것 없는 일상을 보내는 게 핵심이라고 했다. 제주, 호주를 거쳐 다음 달 미국 샌디에이고 지역으로 한 달 살기를 떠난다는 라진수 씨(43)는 “한 달 여행 간다면 먼저 ‘부자인가 보다’ 하는 사람들이 많지만 숙소는 셰어하우스를 이용하고, 항공권은 조금씩 돈을 모아 산다”며 “한때 이민을 생각했었는데, 한 달 살기를 통해서도 삶이 충분히 바뀌었다. 고민 중인 분들은 휴가를 모아 ‘반 달 살기’만이라도 해보길 권한다”고 했다.

한 달 살기 경험자들은 비용을 최대한 절약하면서 별다를 것 없는 일상을 보내는 게 핵심이라고 했다. 제주, 호주를 거쳐 다음 달 미국 샌디에이고 지역으로 한 달 살기를 떠난다는 라진수 씨(43)는 “한 달 여행 간다면 먼저 ‘부자인가 보다’ 하는 사람들이 많지만 숙소는 셰어하우스를 이용하고, 항공권은 조금씩 돈을 모아 산다”며 “한때 이민을 생각했었는데, 한 달 살기를 통해서도 삶이 충분히 바뀌었다. 고민 중인 분들은 휴가를 모아 ‘반 달 살기’만이라도 해보길 권한다”고 했다.

장선희 기자 sun10@donga.com

‘호주 시드니 한 달 살기’를 시작한 강은선 씨 가족. 남편, 딸과 함께 현지에서 사진을 찍어 보내왔다. 강 씨는 ‘여행경비로 노후 준비나 하라’는 만류에도 불구하고 가족 모두를 위해 과감히 여행을 떠났다. 아래는 ‘한 달 살기’를 위해 제주를 찾은 아이들이 마당에서 노는 모습. 강은선 이연희 씨 제공

‘호주 시드니 한 달 살기’를 시작한 강은선 씨 가족. 남편, 딸과 함께 현지에서 사진을 찍어 보내왔다. 강 씨는 ‘여행경비로 노후 준비나 하라’는 만류에도 불구하고 가족 모두를 위해 과감히 여행을 떠났다. 아래는 ‘한 달 살기’를 위해 제주를 찾은 아이들이 마당에서 노는 모습. 강은선 이연희 씨 제공개인사업을 하는 강은선 씨(33)는 세 살배기 딸, 남편과 함께 지난달 말 호주 시드니에 도착했다. 오랫동안 계획한 ‘한 달 살기’를 위해서다. 강 씨는 “남편과 나 모두 한 달이나 휴가를 내는 게 쉽지 않았다”면서 “하지만 둘 다 일에 치여 ‘번아웃(burnout)’된 상태여서 전환점이 필요했다”고 했다. 그는 “일부러 관광지가 아닌 평범한 주거지역에 숙소를 빌렸다”며 “여유로운 일상을 마음껏 누릴 것”이라고 말했다.

#2. “지금 크로아티아 플리트비체 국립공원입니다. 아내와 함께 한 달 살기 중이에요.”

봉제회사 외국 법인장까지 지내며 늘 바쁘게 살아온 송영돈 씨(59)는 4년 전 은퇴 후 한 달 살기의 매력에 푹 빠졌다. 그는 매번 다녀오면 더 피곤해지는 짧은 여행이 아쉬웠다. 은퇴한 뒤 제주와 태국 치앙마이, 중국 쿤밍(昆明) 등지에서 한 달 살기에 나섰고, 요새 생생한 후기를 블로그에 올리고 있다. 그는 “딱 서울에서 쓰던 만큼, 최소한의 생활비만 쓴다는 게 원칙”이라고 했다.

기자가 한 달 살기를 위해 현지 체류 중이거나 경험한 이들과 나눈 얘기다.

아무 연고가 없는 지역으로 한 달간 여행을 떠나는 한 달 살기가 새로운 여행 트렌드로 자리 잡고 있다. 짧은 시간, 꽉 짜인 일정대로 정신없이 돌아다니는 관광이 아니라 현지인처럼 평범한 일상을 누리는 여행법이다. 사람들로 북적이는 관광지가 아닌 공원을 산책하고, 맛집 대신 현지 식재료를 사 음식을 만들어 먹으며 여행 경비도 최대한 아낀다.

제주는 이미 한 달 살기 열풍이 휩쓸었다. 4년 전, 제주에서 한 달 살기 전문 숙소를 연 이연희 씨는 “학원에 치여 살던 아이와 부모가 ‘이대로는 안 되겠다’며 모든 걸 내려놓고 찾아오거나, 직장인들이 휴직까지 하고 오는 경우가 대부분”이라며 “최소한의 생활용품으로 덜 갖추고 생활하면서 오히려 삶이 풍족해지는 걸 경험한다”고 전했다. 이 씨는 최근 한 달 살기에 대한 관심이 높아지자 노하우와 경험담을 소개한 ‘아이랑 제주 한 달’이란 책을 펴내기도 했다.

한 달 살기 여행법은 최근 호주, 인도네시아는 물론이고 한국에 덜 알려진 해외 지역까지 확대되는 추세다. 이 씨의 경우 호주에도 한 달 살기 전문 숙소를 낼 계획이다. 인도네시아 발리 여행 상품을 주로 선보여 왔다는 한 소규모 여행사 대표는 “덜 알려진 외곽 지역에 대한 한 달 살기 문의가 늘어 얼마 전엔 ‘욕야카르타 한 달 살기’ 상품까지 새로 선보였다”고 했다.

장선희 기자 sun10@donga.com

비즈N 탑기사

“내가 먹은 멸치가 미끼용?” 비식용 28톤 식용으로 속여 판 업자

“내가 먹은 멸치가 미끼용?” 비식용 28톤 식용으로 속여 판 업자 ‘조폭도 가담’ 889억대 불법도박사이트 운영 일당 일망타진

‘조폭도 가담’ 889억대 불법도박사이트 운영 일당 일망타진 비오는 날 맨발로 옷가게 찾은 노숙자…새 신발 신겨 보냈더니

비오는 날 맨발로 옷가게 찾은 노숙자…새 신발 신겨 보냈더니 김숙 “내 건물서 거주+월세 수입 생활이 로망”

김숙 “내 건물서 거주+월세 수입 생활이 로망” “20억 받으면서 봉사라고?”…홍명보 감독 발언에 누리꾼 ‘부글’

“20억 받으면서 봉사라고?”…홍명보 감독 발언에 누리꾼 ‘부글’- 세계적 유명 모델이 왜 삼성역·편의점에…“사랑해요 서울” 인증샷

- “사람 치아 나왔다” 5000원짜리 고기 월병 먹던 中여성 ‘경악’

- “모자로 안가려지네”…박보영, 청순한 미모로 힐링 여행

- 엄마 편의점 간 사이 ‘탕’…차에 둔 권총 만진 8살 사망

- 8시간 후 자수한 음주 뺑소니 가해자…한문철 “괘씸죄 적용해야”

서울 재건축부담금 예상단지 31곳… 1인당 평균 1억6000만원

서울 재건축부담금 예상단지 31곳… 1인당 평균 1억6000만원 “트럼프 통상압박 대비” 美LNG-원유 수입 확대 검토

“트럼프 통상압박 대비” 美LNG-원유 수입 확대 검토 오메가-3·오메가-6, 총 19가지 암 위험 감소 확인

오메가-3·오메가-6, 총 19가지 암 위험 감소 확인 “20억 받으면서 봉사라고?”…홍명보 감독 발언에 누리꾼 ‘부글’

“20억 받으면서 봉사라고?”…홍명보 감독 발언에 누리꾼 ‘부글’ 中도 무비자 여행…항공업계, 기대감 커진다

中도 무비자 여행…항공업계, 기대감 커진다- ‘캐즘’에도 전기차·수소차 보급 목표 높인 정부… 내년엔 실적 채울까? [세종팀의 정책워치]

- 1인 고령가구 늘며 ‘언택트 효도’ 시장 커져

- “커피전문점 10개 중 7개는 ‘스마트오더’ 후 변경·취소 안돼”

- 셀트리온, 생물다양성 보존 일환 ‘야생조류 보호 활동’ 전개

- LGD, 최대 50%까지 ‘쭉’ 늘어나는 디스플레이 개발