봄, 우울증 환자에겐 ‘잔인한 계절’… 죽음의 유혹 꿈틀

조건희기자

입력 2017-04-10 03:00

국내 유일의 정신질환 전문, 국립정신건강센터 ‘마음 응급실’ 르포

지난달 20일 우울증이 급격히 악화돼 국립정신건강센터 ‘마음 응급실’에서 안정제를 맞고 잠든 아들을 A 씨(55)가 창문 너머로 바라보고 있다. 봄엔 기후가 빠르게 변해 A 씨의 아들처럼 평소 우울증을 앓던 환자가 호르몬 변화에 따른 증상 악화를 호소하는 일이 잦다. 조건희 기자 becom@donga.com봄꽃이 흐드러진 거리마다 ‘셀카 인파’가 몰렸던 9일 오후, 정모 씨(25)가 초점을 잃은 눈빛으로 서울 중랑구 국립정신건강센터 ‘마음 응급실’에 들어왔다. 심한 우울증 탓에 2014년 대학을 자퇴한 정 씨는 간밤에 자해 소동을 벌였다. 방에만 틀어박혀 지내던 정 씨가 최근 가족 몰래 항우울제 복용을 멈췄기 때문이다. 정 씨의 아버지는 “평소엔 잠잠하다가 봄이 오면 거리의 생동감 때문에 박탈감을 느끼는지 유독 증상이 심해진다”고 호소했다.

지난달 20일 우울증이 급격히 악화돼 국립정신건강센터 ‘마음 응급실’에서 안정제를 맞고 잠든 아들을 A 씨(55)가 창문 너머로 바라보고 있다. 봄엔 기후가 빠르게 변해 A 씨의 아들처럼 평소 우울증을 앓던 환자가 호르몬 변화에 따른 증상 악화를 호소하는 일이 잦다. 조건희 기자 becom@donga.com봄꽃이 흐드러진 거리마다 ‘셀카 인파’가 몰렸던 9일 오후, 정모 씨(25)가 초점을 잃은 눈빛으로 서울 중랑구 국립정신건강센터 ‘마음 응급실’에 들어왔다. 심한 우울증 탓에 2014년 대학을 자퇴한 정 씨는 간밤에 자해 소동을 벌였다. 방에만 틀어박혀 지내던 정 씨가 최근 가족 몰래 항우울제 복용을 멈췄기 때문이다. 정 씨의 아버지는 “평소엔 잠잠하다가 봄이 오면 거리의 생동감 때문에 박탈감을 느끼는지 유독 증상이 심해진다”고 호소했다.

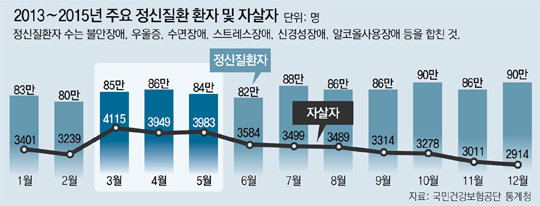

봄은 정신질환자들에게 ‘잔인한 계절’이다. 통계청에 따르면 2013∼2015년 스스로 목숨을 끊은 4만1776명 중 1만2047명(28.8%)은 3∼5월에 몰려 있다. 다른 계절의 1.2배다. 기온과 일조량의 변화가 호르몬 불균형을 유발해 기분이 요동치기 때문이다. 이 때문에 겨울이 끝나가는 2월 잠잠했던 정신질환자들의 정신병원 방문도 3, 4월 24.5% 증가한다. 지난달 말과 이달 초 국내 유일의 정신건강의학과 전문 응급실인 국립정신건강센터에도 정신질환이 급격히 악화된 위기 환자의 발길이 끊이지 않았다.

봄은 정신질환자들에게 ‘잔인한 계절’이다. 통계청에 따르면 2013∼2015년 스스로 목숨을 끊은 4만1776명 중 1만2047명(28.8%)은 3∼5월에 몰려 있다. 다른 계절의 1.2배다. 기온과 일조량의 변화가 호르몬 불균형을 유발해 기분이 요동치기 때문이다. 이 때문에 겨울이 끝나가는 2월 잠잠했던 정신질환자들의 정신병원 방문도 3, 4월 24.5% 증가한다. 지난달 말과 이달 초 국내 유일의 정신건강의학과 전문 응급실인 국립정신건강센터에도 정신질환이 급격히 악화된 위기 환자의 발길이 끊이지 않았다.

○ 봄 감기처럼 번지는 우울증

마음 응급실 입구는 여느 병원처럼 커다란 유리문으로 돼 있다. 누구나 24시간 쉽게 드나들 수 있는 열린 공간이란 느낌을 주기 위해서다. 하지만 환자가 신원 노출을 꺼릴 땐 차량을 응급실과 연결된 차고에 주차한 뒤 밀폐된 보안 통로를 통해 면담실로 이동할 수 있다. 응급실 관계자는 “연예인 등 유명인도 간혹 보안 통로를 이용하지만 ‘누군가 나를 지켜보고 있다’는 피해망상에 시달리는 일반 환자에게 안정감을 줄 때 주로 쓰인다”고 귀띔했다.

지난달 초 보안 통로로 들어왔던 A 씨(49)는 자살 시도자였다. 사흘 전 차량 안에서 독극물 자살을 기도했다가 가까스로 구조됐던 A 씨는 이번엔 동반 자살 사이트에서 만난 다른 남성과 함께 택시를 타고 마포대교로 향하던 중 이들의 대화를 수상히 여긴 운전사의 신고로 경찰에 인계됐다. 어머니가 스스로 목숨을 끊은 뒤 누나도 정신병원에 입원해 A 씨를 돌볼 가족이 없었다. A 씨는 응급실 당직의와 면담한 끝에 “사실은 죽음이 두렵다”며 입원 치료를 택했다.

응급실엔 A 씨처럼 저승의 문턱에서 마음을 돌린 환자가 자주 온다. 여성 옷차림을 하고 있지만 주민등록번호 뒷자리가 ‘1’로 시작했던 한 환자의 손목에 새겨져 있던 수많은 자해 흔적, 얕은 물가에서 뛰어내렸다가 구조돼 옷에서 물이 뚝뚝 떨어지는 상태로 온 30대 여성, 한강 다리 위에서 “살려 달라”며 응급실에 전화를 건 20대 남성 등…. 의료진은 이들의 행동 뒤에 자신의 행동을 주변에서 말려주길 바라는 심리가 숨어 있다고 보고 어느 때보다 적극적으로 치료를 권한다.

○ 환자 돌보다 병 얻는 가족·의료진

하지만 결국 극단적인 선택을 한 환자는 가족과 친구 등 주변인에게 큰 정신적 외상(트라우마)을 남긴다. 응급실엔 자살 시도자의 가족, 자살자의 유가족을 위한 안내문이 따로 비치돼 있다. 자살 시도자의 가족에겐 “환자를 혼자 두지 말고 차분히 이야기를 들어 주라”는 당부가, 유가족에겐 “심리 상담을 받아보라”는 권유가 적혀 있다. 유빈 국립정신건강센터 응급실장(정신건강의학과 전문의)은 “정신질환자나 자살자의 가족은 말할 수 없는 고통에 시달리다 병을 얻는 경우가 많기 때문에 치료나 자조 모임 참여를 추천한다”고 말했다.

응급실을 찾는 환자 중 일부는 폭력적인 돌발 행동을 한다. 이런 환자가 나타나면 응급실 근무자는 입원 병동의 남자 직원에게 SOS를 친 뒤 환자를 사방이 매트리스인 안정실로 데려간다. 항상 만반의 준비를 하지만 환자를 말리다가 멍이 들거나 안경이 깨지는 건 예사다. 최근엔 격리 병동에 입원한 한 환자가 포크를 들고 난동을 부리다가 간호사의 두피를 찢은 적도 있다. 호신용품을 소지하는 건 금지돼 있기 때문에 스스로 조심하는 게 최선이다.

환자의 심연을 오래 들여다보다가 덩달아 마음속 어둠에 갇힌 직원도 있다. 국립정신건강센터에서 17년간 근무하며 “환자를 돌보는 게 불안하다”는 말을 입에 달고 살다 수년 전 퇴직한 한 직원은 최근 센터에 응급환자로 실려 왔다. 조현병(정신분열증) 탓에 대로를 서성이다가 경찰에 발견된 것. 간호조무사 주금영 씨(50)는 “퇴근 후에도 끔찍한 사건이 나오는 뉴스는 보고 싶지 않아 주로 판타지 드라마를 보며 현실을 잊는다”고 했다.

지난달 20일 오후 5시경엔 하굣길 중학생 2명이 응급실에 뛰어 들어와 담력 시험을 하듯 “나는 정신병자다!”라고 외친 뒤 웃으며 도망쳤다. 정신병원을 ‘발을 들이면 큰일 나는 무서운 곳’으로 여기는 인식을 보여주는 광경이다. 이 때문에 정신질환자가 증상을 보인 뒤 초진을 받는 데까지 걸리는 기간이 한국은 84주로 미국(52주), 영국(30주) 등 선진국보다 훨씬 길다.

조건희 기자 becom@donga.com

지난달 20일 우울증이 급격히 악화돼 국립정신건강센터 ‘마음 응급실’에서 안정제를 맞고 잠든 아들을 A 씨(55)가 창문 너머로 바라보고 있다. 봄엔 기후가 빠르게 변해 A 씨의 아들처럼 평소 우울증을 앓던 환자가 호르몬 변화에 따른 증상 악화를 호소하는 일이 잦다. 조건희 기자 becom@donga.com

지난달 20일 우울증이 급격히 악화돼 국립정신건강센터 ‘마음 응급실’에서 안정제를 맞고 잠든 아들을 A 씨(55)가 창문 너머로 바라보고 있다. 봄엔 기후가 빠르게 변해 A 씨의 아들처럼 평소 우울증을 앓던 환자가 호르몬 변화에 따른 증상 악화를 호소하는 일이 잦다. 조건희 기자 becom@donga.com

○ 봄 감기처럼 번지는 우울증

마음 응급실 입구는 여느 병원처럼 커다란 유리문으로 돼 있다. 누구나 24시간 쉽게 드나들 수 있는 열린 공간이란 느낌을 주기 위해서다. 하지만 환자가 신원 노출을 꺼릴 땐 차량을 응급실과 연결된 차고에 주차한 뒤 밀폐된 보안 통로를 통해 면담실로 이동할 수 있다. 응급실 관계자는 “연예인 등 유명인도 간혹 보안 통로를 이용하지만 ‘누군가 나를 지켜보고 있다’는 피해망상에 시달리는 일반 환자에게 안정감을 줄 때 주로 쓰인다”고 귀띔했다.

지난달 초 보안 통로로 들어왔던 A 씨(49)는 자살 시도자였다. 사흘 전 차량 안에서 독극물 자살을 기도했다가 가까스로 구조됐던 A 씨는 이번엔 동반 자살 사이트에서 만난 다른 남성과 함께 택시를 타고 마포대교로 향하던 중 이들의 대화를 수상히 여긴 운전사의 신고로 경찰에 인계됐다. 어머니가 스스로 목숨을 끊은 뒤 누나도 정신병원에 입원해 A 씨를 돌볼 가족이 없었다. A 씨는 응급실 당직의와 면담한 끝에 “사실은 죽음이 두렵다”며 입원 치료를 택했다.

응급실엔 A 씨처럼 저승의 문턱에서 마음을 돌린 환자가 자주 온다. 여성 옷차림을 하고 있지만 주민등록번호 뒷자리가 ‘1’로 시작했던 한 환자의 손목에 새겨져 있던 수많은 자해 흔적, 얕은 물가에서 뛰어내렸다가 구조돼 옷에서 물이 뚝뚝 떨어지는 상태로 온 30대 여성, 한강 다리 위에서 “살려 달라”며 응급실에 전화를 건 20대 남성 등…. 의료진은 이들의 행동 뒤에 자신의 행동을 주변에서 말려주길 바라는 심리가 숨어 있다고 보고 어느 때보다 적극적으로 치료를 권한다.

○ 환자 돌보다 병 얻는 가족·의료진

하지만 결국 극단적인 선택을 한 환자는 가족과 친구 등 주변인에게 큰 정신적 외상(트라우마)을 남긴다. 응급실엔 자살 시도자의 가족, 자살자의 유가족을 위한 안내문이 따로 비치돼 있다. 자살 시도자의 가족에겐 “환자를 혼자 두지 말고 차분히 이야기를 들어 주라”는 당부가, 유가족에겐 “심리 상담을 받아보라”는 권유가 적혀 있다. 유빈 국립정신건강센터 응급실장(정신건강의학과 전문의)은 “정신질환자나 자살자의 가족은 말할 수 없는 고통에 시달리다 병을 얻는 경우가 많기 때문에 치료나 자조 모임 참여를 추천한다”고 말했다.

응급실을 찾는 환자 중 일부는 폭력적인 돌발 행동을 한다. 이런 환자가 나타나면 응급실 근무자는 입원 병동의 남자 직원에게 SOS를 친 뒤 환자를 사방이 매트리스인 안정실로 데려간다. 항상 만반의 준비를 하지만 환자를 말리다가 멍이 들거나 안경이 깨지는 건 예사다. 최근엔 격리 병동에 입원한 한 환자가 포크를 들고 난동을 부리다가 간호사의 두피를 찢은 적도 있다. 호신용품을 소지하는 건 금지돼 있기 때문에 스스로 조심하는 게 최선이다.

환자의 심연을 오래 들여다보다가 덩달아 마음속 어둠에 갇힌 직원도 있다. 국립정신건강센터에서 17년간 근무하며 “환자를 돌보는 게 불안하다”는 말을 입에 달고 살다 수년 전 퇴직한 한 직원은 최근 센터에 응급환자로 실려 왔다. 조현병(정신분열증) 탓에 대로를 서성이다가 경찰에 발견된 것. 간호조무사 주금영 씨(50)는 “퇴근 후에도 끔찍한 사건이 나오는 뉴스는 보고 싶지 않아 주로 판타지 드라마를 보며 현실을 잊는다”고 했다.

지난달 20일 오후 5시경엔 하굣길 중학생 2명이 응급실에 뛰어 들어와 담력 시험을 하듯 “나는 정신병자다!”라고 외친 뒤 웃으며 도망쳤다. 정신병원을 ‘발을 들이면 큰일 나는 무서운 곳’으로 여기는 인식을 보여주는 광경이다. 이 때문에 정신질환자가 증상을 보인 뒤 초진을 받는 데까지 걸리는 기간이 한국은 84주로 미국(52주), 영국(30주) 등 선진국보다 훨씬 길다.

조건희 기자 becom@donga.com

![[시승기] 제주에서 느끼는 드라이빙의 즐거움…‘포르쉐 올레 드라이브’ [시승기] 제주에서 느끼는 드라이빙의 즐거움…‘포르쉐 올레 드라이브’](https://dimg.donga.com/wps/ECONOMY/FEED/BIZN_FEED_EVLOUNGE/132703912.2.thumb.jpg)