사라짐에 대하여…국립현대미술관 서울관 ‘소멸의 시학’ 展

김선미 기자

입력 2026-02-18 17:41

고사리의 ‘초사람’. 국립현대미술관 제공

고사리의 ‘초사람’. 국립현대미술관 제공서울 종로구 국립현대미술관 서울관이 5월3일까지 ‘소멸의 시학: 삭는 미술에 대하여’ 전시를 연다. 자신의 분해를 공공연히 드러내는 작품을 ‘삭는 미술’이란 이름으로 묶어 소개한다. 인류세(인류 활동이 지구환경에 막대한 영향을 미치는 시대)가 초래한 총체적 위기 앞에 작품이 어떻게 변화하는지 살피며 그 역사적, 미학적, 사회적 의미를 탐색한다.

아사드 라자의 ‘흡수’. 김선미 기자 kimsunmi@donga.com

아사드 라자의 ‘흡수’. 김선미 기자 kimsunmi@donga.com전시장에 들어서 가장 먼저 만나게 되는 건 흙이다. 미술관 측이 공개 모집한 시민 경작자들이 갈퀴를 들고 흙을 갈고 있다. 그런데 그냥 흙이 아니다. 미국 작가 아사드 라자는 서울에서 구한 폐기물을 뒤섞어 ‘네오 소일(Neosoil)’이라는 비옥한 토양을 만들었다(작품명 ‘흡수’). 서울대 토양생지화학연구실의 실험과 자문을 통해 생성된 이 흙을 관람객은 원하면 조금씩 집에 가져갈 수 있다. 공동체의 경험이 새겨진 아카이브이자 토대인 흙을 재생시키고 나누며, 작품은 삭는 미술에 내재하는 공동성의 계기를 보여준다.

김방주의 ‘그냥 생긴 기억’. 국립현대미술관 제공

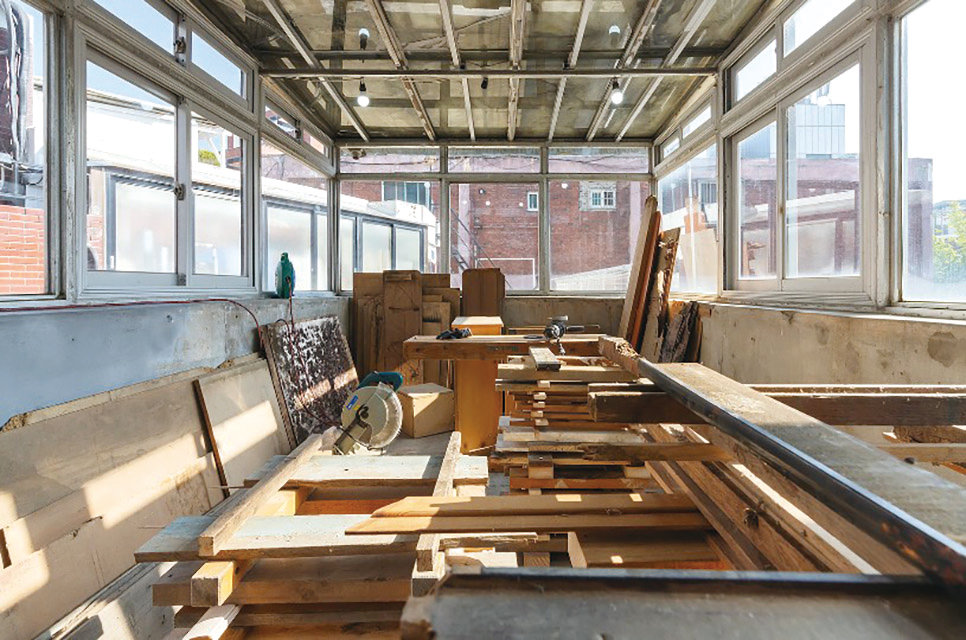

김방주의 ‘그냥 생긴 기억’. 국립현대미술관 제공 그립레시피랩의 ‘RE_Materials’. 국립현대미술관 제공

그립레시피랩의 ‘RE_Materials’. 국립현대미술관 제공김성희 국립현대미술관장은 “이번 전시는 동시대 환경 인식을 반영한 미술작품의 변화에 주목하고, 그 변화에 부응하는 급진적인 미술관의 모델을 상상하려는 시도가 될 것”이라고 말했다.

김선미 기자 kimsunmi@donga.com

![[시승기] 제주에서 느끼는 드라이빙의 즐거움…‘포르쉐 올레 드라이브’ [시승기] 제주에서 느끼는 드라이빙의 즐거움…‘포르쉐 올레 드라이브’](https://dimg.donga.com/wps/ECONOMY/FEED/BIZN_FEED_EVLOUNGE/132703912.2.thumb.jpg)