“쇠사슬에도 묶일 수 없는 영원한 정신, 자유여!” 낭만을 즐기는 알프스 최대의 호수[전승훈 기자의 아트로드]

동아일보

입력 2024-09-28 14:00 수정 2024-09-30 06:12

스위스 레만호 여행

스위스인들은 레만호에서 수영을 즐긴다. 너무도 거대한 호수이다 보니 바다처럼 보인다. 레만호에서 흘러나온 물은 프랑스의 남쪽을 흐르며 론강이 된다. 레만호의 서쪽 끝에는 제네바가 국제기구가 몰려 있는 금융도시라면, 동쪽 끝에 있는 몽트뢰는 프랑스의 니스나 칸에 못지 않은 국제적인 휴양도시다.

제네바 시내 어디에서도 볼 수 있는 명물은 레만호에서 약 140m 높이로 연중무휴 물을 뿜어내고 있는 ’제네바 대분수(Le Jet d‘eau de Genève)다. 제네바 대분수는 불과 10cm 밖에 되지 않는 노즐을 통해 초당 500리터의 물이 시속 200km의 속도로 뿜어져 나온다.

제네바 시내 어디에서도 볼 수 있는 명물은 레만호에서 약 140m 높이로 연중무휴 물을 뿜어내고 있는 ’제네바 대분수(Le Jet d‘eau de Genève)다. 제네바 대분수는 불과 10cm 밖에 되지 않는 노즐을 통해 초당 500리터의 물이 시속 200km의 속도로 뿜어져 나온다.

그런가하면 몽트뢰에서 가장 많은 사람들이 몰려드는 곳은 영국 록그룹 퀸(Queen)의 전설적인 보컬인 프레디 머큐리의 동상이다. 기자가 찾아간 날이 마침 프레디 머큐리의 생일(9월5일)이 있는 9월 첫 주말. 왼손에 지팡이를 짚고, 오른손을 번쩍 들고 있는 프레디의 동상에는 전세계에서 몰려든 팬들이 가져온 색색의 꽃으로 장식돼 있었다. 동상 옆에는 사람들이 머큐리의 포즈를 따라하며 사진을 찍고, 마르셰 광장에서는 팬들이 모여 퀸의 노래에 맞춰 댄스를 추었다.

그런가하면 몽트뢰에서 가장 많은 사람들이 몰려드는 곳은 영국 록그룹 퀸(Queen)의 전설적인 보컬인 프레디 머큐리의 동상이다. 기자가 찾아간 날이 마침 프레디 머큐리의 생일(9월5일)이 있는 9월 첫 주말. 왼손에 지팡이를 짚고, 오른손을 번쩍 들고 있는 프레디의 동상에는 전세계에서 몰려든 팬들이 가져온 색색의 꽃으로 장식돼 있었다. 동상 옆에는 사람들이 머큐리의 포즈를 따라하며 사진을 찍고, 마르셰 광장에서는 팬들이 모여 퀸의 노래에 맞춰 댄스를 추었다.

마르셰 광장에서 5분 정도 걸어가면 몽트뢰 카지노가 나온다. 카지노 건물 안에 프레디 머큐리가 음반녹음을 했던 스튜디오가 있다. 인구 2만5000명의 소도시 몽트뢰는 1967년부터 매년 여름 열리는 재즈 페스티벌로 유명했다. 그런데 이 스튜디오 덕분에 몽트뢰는 ‘퀸의 도시’가 됐다.

마르셰 광장에서 5분 정도 걸어가면 몽트뢰 카지노가 나온다. 카지노 건물 안에 프레디 머큐리가 음반녹음을 했던 스튜디오가 있다. 인구 2만5000명의 소도시 몽트뢰는 1967년부터 매년 여름 열리는 재즈 페스티벌로 유명했다. 그런데 이 스튜디오 덕분에 몽트뢰는 ‘퀸의 도시’가 됐다.

퀸의 멤버들은 1978년 ‘재즈(Jazz)’ 음반 녹음을 위해 몽트뢰 스튜디오를 찾았다가 호숫가의 수려한 풍광과 첨단 녹음 시설에 반했다고 한다. 영화 ‘보헤미안 랩소디’에서 나왔듯이 거듭된 녹음 작업을 통해서 세련된 사운드를 얻어내는 퀸 멤버들에게는 최적의 장소였다. 이듬해 이 스튜디오가 매물로 나오자 퀸은 아예 구입했다.

퀸의 멤버들은 1978년 ‘재즈(Jazz)’ 음반 녹음을 위해 몽트뢰 스튜디오를 찾았다가 호숫가의 수려한 풍광과 첨단 녹음 시설에 반했다고 한다. 영화 ‘보헤미안 랩소디’에서 나왔듯이 거듭된 녹음 작업을 통해서 세련된 사운드를 얻어내는 퀸 멤버들에게는 최적의 장소였다. 이듬해 이 스튜디오가 매물로 나오자 퀸은 아예 구입했다.

1980~1990년대 퀸의 음반뿐 아니라 멤버들의 독집도 여기서 녹음했다. 머큐리가 죽고 난 뒤 만들어진 퀸의 마지막 앨범 ‘메이드 인 헤븐’(Made in Heaven)의 재킷 사진도 몽트뢰에 세워진 머큐리의 동상을 배경으로 하고 있다.

1980~1990년대 퀸의 음반뿐 아니라 멤버들의 독집도 여기서 녹음했다. 머큐리가 죽고 난 뒤 만들어진 퀸의 마지막 앨범 ‘메이드 인 헤븐’(Made in Heaven)의 재킷 사진도 몽트뢰에 세워진 머큐리의 동상을 배경으로 하고 있다.

머큐리는 “몽트뢰는 나에게 제2의 고향. 영혼의 평화를 원한다면 몽트뢰로 오라”고 할 정도로 이 도시를 사랑했다고 한다. 생전에 그가 즐겨 식사하고 산책하고 곡 작업을 했던 단골집과 장소들은 지금도 ‘프레디 머큐리 투어’로 불리며 답사 코스로 인기가 높다.

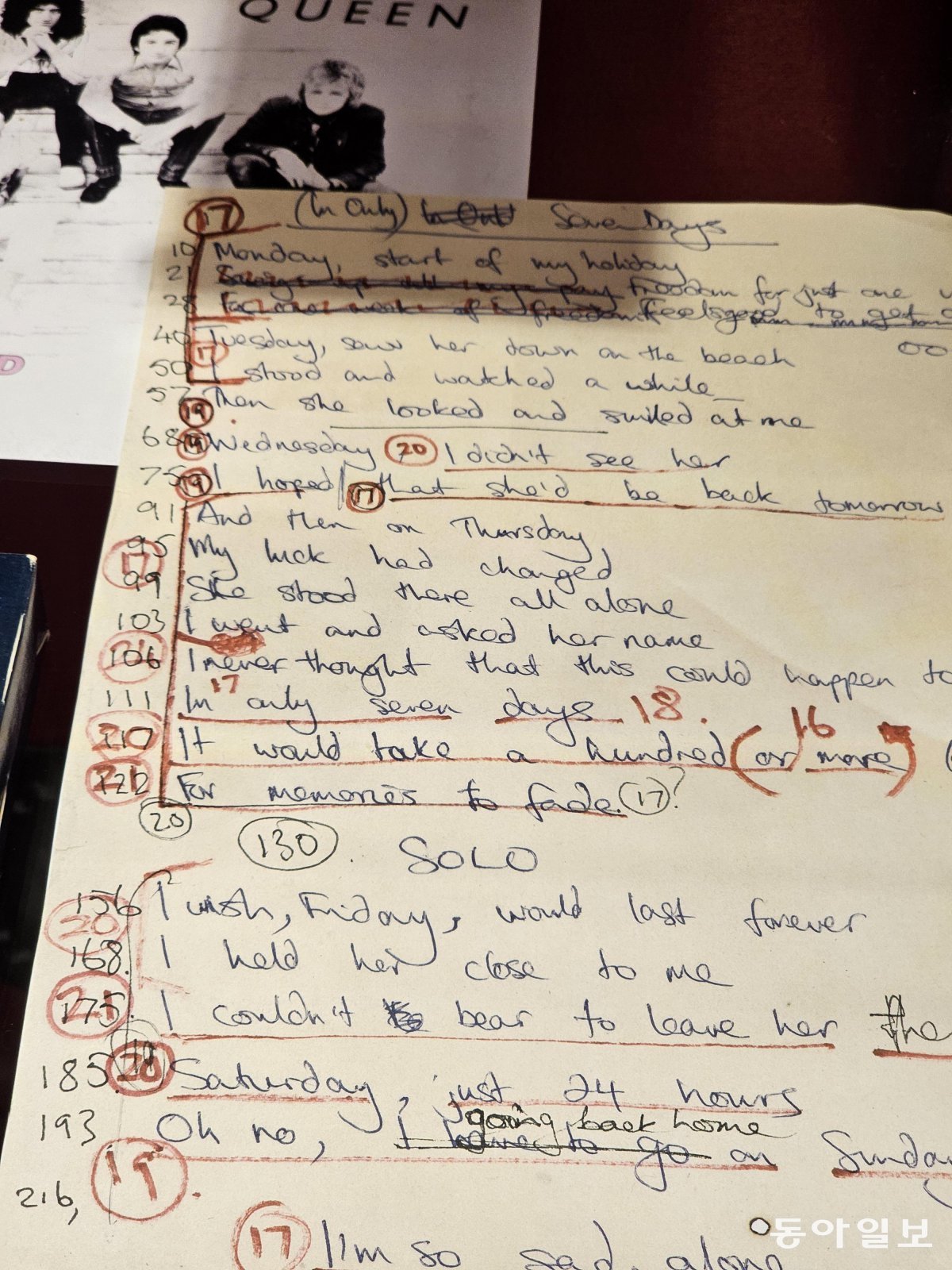

현재 이 스튜디오는 머큐리가 공연 때 입었던 의상, 퀸의 멤버들이 사용했던 악기 등이 전시된 ‘퀸 박물관(Queen: The Studio Experience)’이 됐다. 머큐리가 1991년 숨지기 전에 마지막으로 작사했던 종이도 전시돼 있다.

현재 이 스튜디오는 머큐리가 공연 때 입었던 의상, 퀸의 멤버들이 사용했던 악기 등이 전시된 ‘퀸 박물관(Queen: The Studio Experience)’이 됐다. 머큐리가 1991년 숨지기 전에 마지막으로 작사했던 종이도 전시돼 있다.

입구에는 팬들이 남기고간 레터와 엽서가 가득히 붙어 있고, 프레디의 생일을 맞아 트레이드마크 복장인 흰색 러닝셔츠와 콧수염을 달고 찾아온 남성팬도 있었다.

입구에는 팬들이 남기고간 레터와 엽서가 가득히 붙어 있고, 프레디의 생일을 맞아 트레이드마크 복장인 흰색 러닝셔츠와 콧수염을 달고 찾아온 남성팬도 있었다.

박물관에는 프레디 머큐리가 마지막 녹음 때 사용했던 슈어 SM-85 마이크와 퀸 공연에 라이브로 연주되던 야마하 DX-7 신디사이저, 기타리스트 브라이언 메이가 수제로 직접 제작해 연주하던 ‘레드 스페셜’ 일렉기타, 베이시스트 존 디콘이 쓰던 ‘뮤직맨 스팅레이(Music Man STINGRAY)’ 베이스, 드러머 로저 테일러가 치던 ‘Ludwig Crome 드럼’ 등 멤버들이 즐겨사용하던 악기도 전시돼 있다.

박물관에는 프레디 머큐리가 마지막 녹음 때 사용했던 슈어 SM-85 마이크와 퀸 공연에 라이브로 연주되던 야마하 DX-7 신디사이저, 기타리스트 브라이언 메이가 수제로 직접 제작해 연주하던 ‘레드 스페셜’ 일렉기타, 베이시스트 존 디콘이 쓰던 ‘뮤직맨 스팅레이(Music Man STINGRAY)’ 베이스, 드러머 로저 테일러가 치던 ‘Ludwig Crome 드럼’ 등 멤버들이 즐겨사용하던 악기도 전시돼 있다.

레만호반의 시옹성. 스위스관광청 제공시옹 성은 9세기에 처음 세워져 강을 오가는 배와 상선을 상대로 통행세를 징수하는 관문이었다. 그리고 12세기부터 16세기경까지 4세기 동안 사보이 왕가의 거주지이자 무기고, 감옥으로 사용되기도 했다. 호숫가에 세워진 성이기 때문에 따로 해자를 팔 필요없이, 레만호의 물이 천연의 해자 역할을 하도록 돼 있다. 매표소에서는 한글로 된 팸플릿도 나눠준다. 성의 각 공간을 번호를 새겨 순서에 따라 관광할 수 있도록, 한국어로 자세히 설명돼 있는 팸플렛이다.

레만호반의 시옹성. 스위스관광청 제공시옹 성은 9세기에 처음 세워져 강을 오가는 배와 상선을 상대로 통행세를 징수하는 관문이었다. 그리고 12세기부터 16세기경까지 4세기 동안 사보이 왕가의 거주지이자 무기고, 감옥으로 사용되기도 했다. 호숫가에 세워진 성이기 때문에 따로 해자를 팔 필요없이, 레만호의 물이 천연의 해자 역할을 하도록 돼 있다. 매표소에서는 한글로 된 팸플릿도 나눠준다. 성의 각 공간을 번호를 새겨 순서에 따라 관광할 수 있도록, 한국어로 자세히 설명돼 있는 팸플렛이다.

입구로 들어가면 자그미한 뜰이 나오고, 정면에 지하 동굴로 가는 길이 있다. 무기고, 감옥으로 사용되던 곳이다. 이 곳에서는 종교개혁 운동가인 프랑수아 보니바르가 1530~36년까지 6년간 기둥에 쇠사슬이 묶인채 투옥됐던 감옥이었다. 영국 출신의 낭만파 시인 바이런(1778~1824)의 그의 삶을 주제로 서사시 ‘시옹성의 죄수’를 썼다. “쇠사슬에도 묶일 수 없는 영원한 정신, 자유여! 너는 지하감옥에서도 환히 밝도다”라는 시 구절로 시옹성은 세계인들에게 문학의 성지로 더 널리 알려졌다.

시옹성의 지하에는 바이런이 시로 노래했던 프랑수아 보니바르가 갇혀 있던 지하 동굴이 있다. 동굴 천장에는 고딕양식의 아치와 기둥이 있다.

시옹성의 지하에는 바이런이 시로 노래했던 프랑수아 보니바르가 갇혀 있던 지하 동굴이 있다. 동굴 천장에는 고딕양식의 아치와 기둥이 있다.

창살 밖으로 비치는 레만호의 에머랄드 빛 물결, 반짝반짝 빛나는 윤슬이 동굴 천장이 비치는 모습을 어둠 속에 갇힌 죄수들이 바라봤을 것을 생각하니 더욱 처연한 느낌이 들었다. 지하동굴에는 시옹성이 세워졌던 암반이 그대로 드러나 있기도 하고, 천정에 죄수를 처형하던 올가미도 있다.

창살 밖으로 비치는 레만호의 에머랄드 빛 물결, 반짝반짝 빛나는 윤슬이 동굴 천장이 비치는 모습을 어둠 속에 갇힌 죄수들이 바라봤을 것을 생각하니 더욱 처연한 느낌이 들었다. 지하동굴에는 시옹성이 세워졌던 암반이 그대로 드러나 있기도 하고, 천정에 죄수를 처형하던 올가미도 있다.

지하동굴에는 와인을 저장하는 40여개의 오크통이 보관돼 있기도 하다. 시옹성에서 ‘클로 드 시옹(Clos de Chillon)’ 자체 레이블을 단 와인을 생산하고 있기 때문이다. 시옹성은 레만호 언덕 위에 있는 라보(Lavaux)에 포도밭을 소유하고 있어 화이트 와인(샤슬라 품종), 레드와인(피노 누아, 가메이)을 생산하고 있다.

지하동굴에는 와인을 저장하는 40여개의 오크통이 보관돼 있기도 하다. 시옹성에서 ‘클로 드 시옹(Clos de Chillon)’ 자체 레이블을 단 와인을 생산하고 있기 때문이다. 시옹성은 레만호 언덕 위에 있는 라보(Lavaux)에 포도밭을 소유하고 있어 화이트 와인(샤슬라 품종), 레드와인(피노 누아, 가메이)을 생산하고 있다.

라보포도밭은 2007년 9월 ‘유네스코 세계문화유산’으로 지정된 관광명소다. 몽트뢰에서 로잔까지 이어져 있는 레만호 북쪽 호숫가를 따라 약 30km에 걸쳐 있는 계단식 포도밭의 총 면적은 약 830헥타르에 이른다. 800년 전 수도사들이 계단식으로 밭을 조성해 포도를 심기 시작해 현재 스위스 와인 생산의 중심지가 된 곳이다.

라보포도밭은 2007년 9월 ‘유네스코 세계문화유산’으로 지정된 관광명소다. 몽트뢰에서 로잔까지 이어져 있는 레만호 북쪽 호숫가를 따라 약 30km에 걸쳐 있는 계단식 포도밭의 총 면적은 약 830헥타르에 이른다. 800년 전 수도사들이 계단식으로 밭을 조성해 포도를 심기 시작해 현재 스위스 와인 생산의 중심지가 된 곳이다.

라보 지구의 포도밭은 스위스 관광청에서 추천하는 13개 하이킹 코스 중에 하나일 정도로 트레킹으로 유명하다. 포도원 동쪽 뤼트리에서 서쪽 생 사포랭까지 3~4시간 정도 포도원 트레킹을 하면 레만호를 배경으로 한 포도밭의 절경을 감상할 수 있다.

스위스 와인은 알프스 산맥의 청정 환경에서 무농약으로 재배한 포도를 자연발효하는 친환경 방식으로 생산하는 세계적인 명품 와인으로 꼽힌다. 그러나 땅이 좁아 와인 생산량도 매우 적을 뿐 아니라, 대부분 스위스 내에서 소비해 외국으로 수출하지 않기 때문에 프랑스, 이탈리아, 스페인 와인에 비해 알려지지 않았다.

스위스 와인은 알프스 산맥의 청정 환경에서 무농약으로 재배한 포도를 자연발효하는 친환경 방식으로 생산하는 세계적인 명품 와인으로 꼽힌다. 그러나 땅이 좁아 와인 생산량도 매우 적을 뿐 아니라, 대부분 스위스 내에서 소비해 외국으로 수출하지 않기 때문에 프랑스, 이탈리아, 스페인 와인에 비해 알려지지 않았다.

스위스 와인은 약 250종에 이르는 포도로 만들어지는데, 그 중 40종 이상이 다른 나라에서는 찾아보기 힘든 토착 희귀종 포도로 만들어진다. 그래서 스위스를 여행할 때는 현지에서 꼭 맛봐야할 것이 스위스 와인이다.

스위스 와인은 약 250종에 이르는 포도로 만들어지는데, 그 중 40종 이상이 다른 나라에서는 찾아보기 힘든 토착 희귀종 포도로 만들어진다. 그래서 스위스를 여행할 때는 현지에서 꼭 맛봐야할 것이 스위스 와인이다.

라보 지구의 포도밭을 걷다가 도멘 보비(Domaine Bovy)와 비노라마(Vinorama) 등의 와이너리에 들러 스위스 와인을 시음해 보았다. 라보지구는 화이트 와인이 유명한다. 스위스에서만 재배되는 ‘Plant Robert’ 품종의 레드와인도 고급 부르고뉴 와인처럼 맑고 투명하면서도, 묵직한 바디감과 향을 느낄 수 있어 좋았다.

그런가하면 제네바에서 승용차로 40분 거리에 있는 로잔에는 국제올림픽위원회(IOC)가 있다. 이 곳 레만호를 바라보는 언덕 위에 세워진 올림픽 박물관(Olympic Museum)도 찾아가볼만 하다. 고대부터 현대까지의 올림픽 경기의 역사를 생생하게 알게해주는 유물이 전시돼 있다는데, 올해 7~8월에 치러진 2024 파리올림픽에도 올림픽 기념물 수집팀를 파견했다고 한다.

그런가하면 제네바에서 승용차로 40분 거리에 있는 로잔에는 국제올림픽위원회(IOC)가 있다. 이 곳 레만호를 바라보는 언덕 위에 세워진 올림픽 박물관(Olympic Museum)도 찾아가볼만 하다. 고대부터 현대까지의 올림픽 경기의 역사를 생생하게 알게해주는 유물이 전시돼 있다는데, 올해 7~8월에 치러진 2024 파리올림픽에도 올림픽 기념물 수집팀를 파견했다고 한다.

로잔올림픽 박물관에서 대한민국의 흔적을 찾는 것도 쏠쏠한 즐거움이다. 입구에서 오르는 계단에는 1988년 서울올림픽 당시 성화봉송 최종주자였던 정선만, 김원탁, 손미정 씨의 이름이 새겨져 있고, 2018년 평창동계올림픽이 새겨진 계단에는 김연아의 이름이 선명하다.

로잔올림픽 박물관에서 대한민국의 흔적을 찾는 것도 쏠쏠한 즐거움이다. 입구에서 오르는 계단에는 1988년 서울올림픽 당시 성화봉송 최종주자였던 정선만, 김원탁, 손미정 씨의 이름이 새겨져 있고, 2018년 평창동계올림픽이 새겨진 계단에는 김연아의 이름이 선명하다.

또한 88서울올림픽 당시 색동마크와 오륜기가 그려진 티셔츠, 2018년 평창동계올림픽 당시 여자 여자하키 남북한 단일팀 유니폼도 전시돼 있다.

또한 88서울올림픽 당시 색동마크와 오륜기가 그려진 티셔츠, 2018년 평창동계올림픽 당시 여자 여자하키 남북한 단일팀 유니폼도 전시돼 있다.

로잔 올림픽박물관은 레만호의 멋진 뷰를 한 눈에 내려다볼 수 있는 스팟이기 때문에 현지인들이 웨딩사진 촬영장소로도 인기가 높은 곳이다. 호숫가 언덕에 자리잡고 있는 박물관 관 앞 마당에는 올림픽 경기를 테마로 한 다양한 조각상이 전시돼 있다.

로잔 올림픽박물관은 레만호의 멋진 뷰를 한 눈에 내려다볼 수 있는 스팟이기 때문에 현지인들이 웨딩사진 촬영장소로도 인기가 높은 곳이다. 호숫가 언덕에 자리잡고 있는 박물관 관 앞 마당에는 올림픽 경기를 테마로 한 다양한 조각상이 전시돼 있다.

그 중에서 눈에 띄는 작품은 프랑스 조각가 니키 드 생팔의 ‘축구선수들(Les Footballers)’이다. 풍만한 신체에 원색의 페인트를 쓰는 조각작품을 만드는 여류 조각가 니키 드 생팔은 프랑스 파리 퐁피두센터 앞 움직이는 조각 분수로 유명하다.

올림픽 박물관 꼭대기 층에 자리잡은 톰 카페(Tom Cafe)의 야외 테이블은 현지인들 사이에서는 로잔 전체에서 가장 아름다운 테라스 석으로 꼽히는 핫 플레이스다. 레만호와 알프스의 화려한 풍경을 바라보며 식사를 할 수 있어 언제나 예약 경쟁이 치열하다. 박물관 티켓이 없어도 들어올 수 있는 톰 카페에서는 브런치를 즐기려는 사람들의 발걸음이 이어진다.

레만호는 유람선을 타고 다양한 도시를 다니며 호수를 즐기기도 한다. 북쪽 면은 스위스에서, 남쪽 면은 프랑스에 속해 있는 호수이기 때문에, 140년 전통을 가진 유람선은 국경을 넘나들기도 한다.

로잔의 우쉬(Ouchy) 선착장에서 유람선(CGN)을 타고 30분 만에 프랑스 에비앙에 다녀오는 코스도 인기다. 유람선을 타면 레만호의 맑은 물과 백조, 라보 지구의 포도밭, 저멀리 알프스의 만년설까지 수려한 경치를 한 눈에 볼 수 있다.

로잔의 우쉬(Ouchy) 선착장에서 유람선(CGN)을 타고 30분 만에 프랑스 에비앙에 다녀오는 코스도 인기다. 유람선을 타면 레만호의 맑은 물과 백조, 라보 지구의 포도밭, 저멀리 알프스의 만년설까지 수려한 경치를 한 눈에 볼 수 있다.

에비앙 선착장에 내려서 10분 정도 걸어가면 에비앙 생수가 흘러나오는 ‘수원지(Source)’ 를 찾아갈 수 있다. 분홍빛 타일로 장식된 ‘카샤의 샘물(Cachat Spring)’은 18세기 후반 이 곳에 정원을 소유하고 있던 가브리엘 까샤의 이름에서 따왔다고 한다.

1790년 프랑스 대혁명을 피해 오베르뉴에서 온 한 귀족이 가브리엘 까샤의 집에 2년간 머물면서 이 샘물을 매일 마셨다고 한다. 그는 신장 결석으로 몇년간 고생을 했는데, 이 샘물을 마시자 빠르게 병이 고쳐졌다고 한다. 의사들이 이 물이 신장과 방광의 질병에 효능이 있다고 보고, 이 샘물을 약으로 처방하자 소문이 퍼져 사람들이 구름처럼 몰려들었다. 카쌰는 1826년 샘터에 수치료 센터를 세웠고, 훗날 제네바와 파리의 투자자들이 기업을 만들어 샘물을 상품화한 것이 에비앙 생수라고 한다.

1790년 프랑스 대혁명을 피해 오베르뉴에서 온 한 귀족이 가브리엘 까샤의 집에 2년간 머물면서 이 샘물을 매일 마셨다고 한다. 그는 신장 결석으로 몇년간 고생을 했는데, 이 샘물을 마시자 빠르게 병이 고쳐졌다고 한다. 의사들이 이 물이 신장과 방광의 질병에 효능이 있다고 보고, 이 샘물을 약으로 처방하자 소문이 퍼져 사람들이 구름처럼 몰려들었다. 카쌰는 1826년 샘터에 수치료 센터를 세웠고, 훗날 제네바와 파리의 투자자들이 기업을 만들어 샘물을 상품화한 것이 에비앙 생수라고 한다.

가브리엘 까샤가 수치료 시설 겸 호텔로 지은 건물은 현재 에비앙 기념관으로 쓰이고 있다. 이 곳에서는 생수병 라벨에 자신의 이름을 새겨넣은 에비앙 생수를 기념품(2유로)으로 살 수 있다. 나도 우리집 반려견 이름(Borii)을 새겨넣었다. 비록 반려견을 스위스에 데려오진 못했지만, 알프스와 레만호 여행지 곳곳에서 생수병과 함께 인증샷을 찍으며 보리와 함께 했음을 기억했다.

가브리엘 까샤가 수치료 시설 겸 호텔로 지은 건물은 현재 에비앙 기념관으로 쓰이고 있다. 이 곳에서는 생수병 라벨에 자신의 이름을 새겨넣은 에비앙 생수를 기념품(2유로)으로 살 수 있다. 나도 우리집 반려견 이름(Borii)을 새겨넣었다. 비록 반려견을 스위스에 데려오진 못했지만, 알프스와 레만호 여행지 곳곳에서 생수병과 함께 인증샷을 찍으며 보리와 함께 했음을 기억했다.

스위스는 초콜릿의 나라다. 스위스의 1인당 연간 초콜릿 소비량(2021년 기준)은 11.6kg으로 세계 1위다. 2위 미국(9kg)과 격차가 꽤 크다. 유럽에서 초콜릿은 스위스와 함께 벨기에도 유명하다. 벨기에 초콜릿이 코코아 함양이 높은 ‘다크 초콜릿’이 주라면, 스위스 초콜릿은 ‘밀크 초콜릿’이 유명하다.

스위스는 초콜릿의 나라다. 스위스의 1인당 연간 초콜릿 소비량(2021년 기준)은 11.6kg으로 세계 1위다. 2위 미국(9kg)과 격차가 꽤 크다. 유럽에서 초콜릿은 스위스와 함께 벨기에도 유명하다. 벨기에 초콜릿이 코코아 함양이 높은 ‘다크 초콜릿’이 주라면, 스위스 초콜릿은 ‘밀크 초콜릿’이 유명하다.

치즈로 유명한 그뤼에르 옆 브록(Broc)에는 스위스에서 처음으로 밀크 초콜릿을 만든 ‘라 메종 까이에(La Maison Cailler)’를 방문할 수 있다. 박물관 투어를 통해 알아보니 유럽에 코코아를 처음 들여온 건 스페인의 정복자들이었다고 한다. 까이에는 1875년 세계 최초로 우유와 초콜릿을 결합시켜 밀크 초콜릿을 개발했다.

쌉싸름한 초콜릿에 우유와 섞어 부드러운 맛을 내려는 시도는 이전에도 있었지만, 우유의 수분 때문에 발생하는 곰팡이 문제를 해결하는 건 당시 기술로는 쉽지 않았다고 한다. 하지만 세계 최초로 가루형 분유를 개발한 네슬레의 기술이 합쳐지면서 밀크초콜릿을 개발할 수 있었다. 스위스에서 소비되는 초콜릿의 80%는 밀크 초콜릿이라고 한다.

쌉싸름한 초콜릿에 우유와 섞어 부드러운 맛을 내려는 시도는 이전에도 있었지만, 우유의 수분 때문에 발생하는 곰팡이 문제를 해결하는 건 당시 기술로는 쉽지 않았다고 한다. 하지만 세계 최초로 가루형 분유를 개발한 네슬레의 기술이 합쳐지면서 밀크초콜릿을 개발할 수 있었다. 스위스에서 소비되는 초콜릿의 80%는 밀크 초콜릿이라고 한다.

알프스의 넓은 초원에서 신선하게 짜낸 우유가 스위스 초콜릿을 부드럽고도 크리미하게 만든다고 한다. 라 메종 까이에에서는 직접 초콜릿을 만드는 워크숍에 참여할 수도 있고, 초콜릿도 맘껏 시식할 수 있다.

몽트뢰, 로잔(스위스)-전승훈 기자 raphy@donga.com

●프레디머큐리가 사랑했던 몽트뢰

알프스의 빙하가 흘러내린 레만호의 물은 엄청 깨끗하고 맑다. 햇빛에 비친 윤슬이 반짝거리는 에머랄드빛 호수에 가까이 가보면 물고기들을 물론, 호수 바닥까지 훤히 보인다. 길이가 72km, 너비가 14km의 초승달 모양의 레만호는 알프스 산지 최대의 호수. 둘레(195km)를 자전거로 한 바퀴 도는 데만 8시간이 걸린다.스위스인들은 레만호에서 수영을 즐긴다. 너무도 거대한 호수이다 보니 바다처럼 보인다. 레만호에서 흘러나온 물은 프랑스의 남쪽을 흐르며 론강이 된다. 레만호의 서쪽 끝에는 제네바가 국제기구가 몰려 있는 금융도시라면, 동쪽 끝에 있는 몽트뢰는 프랑스의 니스나 칸에 못지 않은 국제적인 휴양도시다.

머큐리는 “몽트뢰는 나에게 제2의 고향. 영혼의 평화를 원한다면 몽트뢰로 오라”고 할 정도로 이 도시를 사랑했다고 한다. 생전에 그가 즐겨 식사하고 산책하고 곡 작업을 했던 단골집과 장소들은 지금도 ‘프레디 머큐리 투어’로 불리며 답사 코스로 인기가 높다.

시옹성과 라보 포도밭

한국의 성은 대부분 산성(山城)이다. 유럽이나 중국, 일본에는 주로 평지에 높은 성벽과 깊은 해자를 판 성이 있다. 그런데 스위스 레만호 몽트뢰에는 호숫가에 그림처럼 떠 있는 시옹성(Château de Chillon)이 있다. 디즈니 애니메이션 ‘인어공주’에서 공주가 사랑한 에릭 왕자가 사는 성의 모티브가 된 곳일 정도로 낭만적인 풍광이다. 레만호반의 시옹성. 스위스관광청 제공

레만호반의 시옹성. 스위스관광청 제공입구로 들어가면 자그미한 뜰이 나오고, 정면에 지하 동굴로 가는 길이 있다. 무기고, 감옥으로 사용되던 곳이다. 이 곳에서는 종교개혁 운동가인 프랑수아 보니바르가 1530~36년까지 6년간 기둥에 쇠사슬이 묶인채 투옥됐던 감옥이었다. 영국 출신의 낭만파 시인 바이런(1778~1824)의 그의 삶을 주제로 서사시 ‘시옹성의 죄수’를 썼다. “쇠사슬에도 묶일 수 없는 영원한 정신, 자유여! 너는 지하감옥에서도 환히 밝도다”라는 시 구절로 시옹성은 세계인들에게 문학의 성지로 더 널리 알려졌다.

라보 지구의 포도밭은 스위스 관광청에서 추천하는 13개 하이킹 코스 중에 하나일 정도로 트레킹으로 유명하다. 포도원 동쪽 뤼트리에서 서쪽 생 사포랭까지 3~4시간 정도 포도원 트레킹을 하면 레만호를 배경으로 한 포도밭의 절경을 감상할 수 있다.

라보 지구의 포도밭을 걷다가 도멘 보비(Domaine Bovy)와 비노라마(Vinorama) 등의 와이너리에 들러 스위스 와인을 시음해 보았다. 라보지구는 화이트 와인이 유명한다. 스위스에서만 재배되는 ‘Plant Robert’ 품종의 레드와인도 고급 부르고뉴 와인처럼 맑고 투명하면서도, 묵직한 바디감과 향을 느낄 수 있어 좋았다.

로잔에서 유람선타고 에비앙으로

스위스에는 국제기구가 많다. 제네바에는 유엔제네바사무소를 비롯해 세계무역기구(WHO), 세계보건기구(WHO), 국제노동기구(ILO), 유엔난민기구(UNHCR), 국제적십자위원회(ICRC), 유엔무역개발회의(UNCTAD) 등 수많은 국제기구들이 있다.

그 중에서 눈에 띄는 작품은 프랑스 조각가 니키 드 생팔의 ‘축구선수들(Les Footballers)’이다. 풍만한 신체에 원색의 페인트를 쓰는 조각작품을 만드는 여류 조각가 니키 드 생팔은 프랑스 파리 퐁피두센터 앞 움직이는 조각 분수로 유명하다.

올림픽 박물관 꼭대기 층에 자리잡은 톰 카페(Tom Cafe)의 야외 테이블은 현지인들 사이에서는 로잔 전체에서 가장 아름다운 테라스 석으로 꼽히는 핫 플레이스다. 레만호와 알프스의 화려한 풍경을 바라보며 식사를 할 수 있어 언제나 예약 경쟁이 치열하다. 박물관 티켓이 없어도 들어올 수 있는 톰 카페에서는 브런치를 즐기려는 사람들의 발걸음이 이어진다.

레만호는 유람선을 타고 다양한 도시를 다니며 호수를 즐기기도 한다. 북쪽 면은 스위스에서, 남쪽 면은 프랑스에 속해 있는 호수이기 때문에, 140년 전통을 가진 유람선은 국경을 넘나들기도 한다.

에비앙 선착장에 내려서 10분 정도 걸어가면 에비앙 생수가 흘러나오는 ‘수원지(Source)’ 를 찾아갈 수 있다. 분홍빛 타일로 장식된 ‘카샤의 샘물(Cachat Spring)’은 18세기 후반 이 곳에 정원을 소유하고 있던 가브리엘 까샤의 이름에서 따왔다고 한다.

초콜릿의 나라 스위스

치즈로 유명한 그뤼에르 옆 브록(Broc)에는 스위스에서 처음으로 밀크 초콜릿을 만든 ‘라 메종 까이에(La Maison Cailler)’를 방문할 수 있다. 박물관 투어를 통해 알아보니 유럽에 코코아를 처음 들여온 건 스페인의 정복자들이었다고 한다. 까이에는 1875년 세계 최초로 우유와 초콜릿을 결합시켜 밀크 초콜릿을 개발했다.

알프스의 넓은 초원에서 신선하게 짜낸 우유가 스위스 초콜릿을 부드럽고도 크리미하게 만든다고 한다. 라 메종 까이에에서는 직접 초콜릿을 만드는 워크숍에 참여할 수도 있고, 초콜릿도 맘껏 시식할 수 있다.

몽트뢰, 로잔(스위스)-전승훈 기자 raphy@donga.com

![[시승기] 제주에서 느끼는 드라이빙의 즐거움…‘포르쉐 올레 드라이브’ [시승기] 제주에서 느끼는 드라이빙의 즐거움…‘포르쉐 올레 드라이브’](https://dimg.donga.com/wps/ECONOMY/FEED/BIZN_FEED_EVLOUNGE/132703912.2.thumb.jpg)