산재 위험땐 작업 중지권… 대피한 근로자에 불이익 줘선 안돼

박재명 기자

입력 2020-09-24 03:00 수정 2020-09-24 11:21

안전보건공단 “산안법 안착 서둘러야”

올해 1월부터는 위험한 작업 환경에 처했을 때 근로자 스스로 작업을 멈풀 수 있는 ‘근로자 작업중지권’이 법률로 명문화됐다. 하지만 이런 내용을 알지 못하는 근로자가 적지 않다. 사진은 건설현장에서 일하는 근로자들. 안전보건공단 제공

올해 1월부터는 위험한 작업 환경에 처했을 때 근로자 스스로 작업을 멈풀 수 있는 ‘근로자 작업중지권’이 법률로 명문화됐다. 하지만 이런 내용을 알지 못하는 근로자가 적지 않다. 사진은 건설현장에서 일하는 근로자들. 안전보건공단 제공

지난해 1월, 인천 서구 SK인천석유화학 공장의 고층 전기열선 작업을 하던 협력업체 근로자 A 씨가 “작업 중지”를 외쳤다. 딛고 있던 발판에 문제가 있어 추락 위험이 있다고 판단했기 때문이다. SK인천석유화학 관리자는 즉각 작업을 중지시켰다. 이후 발판을 보강한 뒤에야 공사가 재개됐다.

A 씨처럼 현장 근로자가 안전상 문제가 있다고 판단해 작업을 중단시키는 것이 ‘근로자 작업중지권’이다. SK인천석유화학 같은 개별 대기업은 이미 입찰 안내서와 공사 계약서에 근로자 작업중지 권한을 명시했지만 산업안전보건법 개정을 통해 모든 근로자가 이 같은 권리를 얻은 것은 올해 1월부터다. 노동계에선 근로자의 권익 보호를 위해 현장에서 더 많은 근로자가 이 권리를 알고 실천하는 게 중요하다는 지적이 나온다.

근로 현장의 안전을 규정하는 산업안전보건법은 올해 1월 30년 만에 전부 개정됐다. 여러 가지 근로자 권익을 강화했지만 핵심은 근로자 작업중지권을 명문화한 것이다. 현장에서 일하다 보면 위험한 상황에 처할 수 있다. 이때 근로자가 스스로 판단해 작업을 중지하고, 대피할 수 있는 권한을 주는 게 작업중지권이다. 그동안 국내에서는 이를 명시한 법안도 없었고, 작업을 중단시킬 경우 불이익을 받을까 하는 두려움 때문에 사실상 누구도 권한을 행사하지 못했다.

대표적인 사례가 2011년 B공장에서 자동차 도어 부착기계를 정비하던 근로자 사고다. 당시 근로자 한 명이 기계에 손가락이 끼이는 사고가 발생했다. 근처에 있던 노조 대의원이 ‘라인 정지’를 한 뒤 응급처치를 했다. 회사는 이에 대해 ‘생산라인 무단 정지’라고 주장하며 소송을 했고, 법원은 사측의 손을 들어줬다. 이후 국내에서 작업중지권 행사는 힘든 일이 됐다.

하지만 2018년 충남 태안화력발전에서 근무하던 김용균 씨 사망 사고는 작업중지권을 다시 논의하는 계기가 됐다. 김 씨 사망 전 함께 일하던 근로자들은 “비정규직의 작업환경이 열악하다”며 여러 차례 개선을 요구했지만 받아들여지지 않았다. 만약 근로자 차원에서 위험한 상황에 ‘스톱’을 외칠 수 있었다면 사고가 발생하지 않았을 수 있다는 성찰의 계기가 된 것이다.

여야 합의로 개정된 산업안전보건법은 “근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우 작업을 중지하고 대피할 수 있다”고 명시했다. 또 “작업을 중지하고 대피한 근로자에 대해 해고나 그 밖의 불리한 처우를 해서는 안 된다”는 내용도 담았다. 근로자가 작업을 중단할 수 있는 권한을 명문화한 것이다.

하지만 분쟁의 소지는 지금도 있다. 개정된 산업안전보건법상의 ‘급박한 위험’의 범위를 어디까지로 볼 것인지가 대표적이다. 어떤 경우에 작업을 중단할 수 있는지 현장에서는 혼란스러울 수밖에 없다.

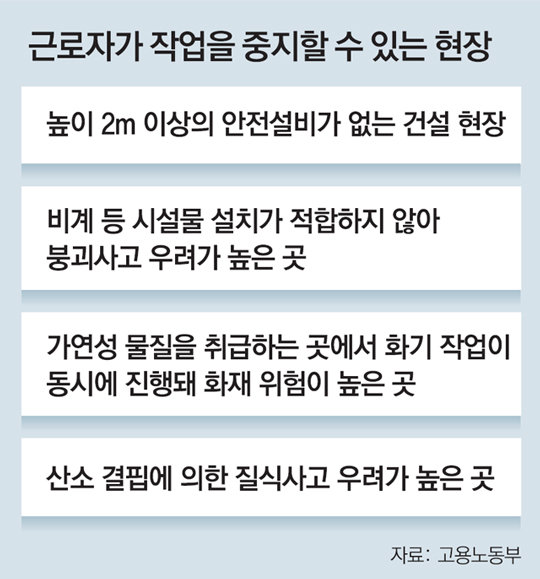

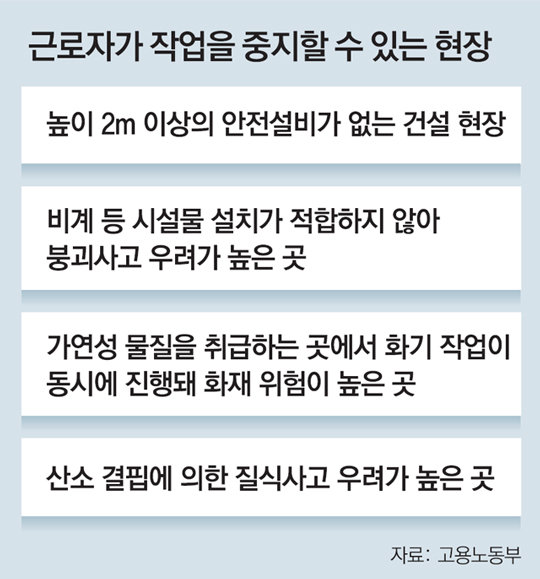

고용노동부는 지난해 1월 해당 법 개정 당시 급박한 위험을 비교적 구체적으로 제시했다. 예를 들어 높이 2m의 건설현장에서 일하고 있는데 작업 발판이 제대로 갖춰지지 않은 상태다. 추락할 우려가 높을 경우 근로자는 즉각 작업중지권을 행사할 수 있다. 주유소에서 일하고 있는데 바로 옆에서 용접 작업을 하고 있을 수 있다. 이 경우에도 화재 및 폭발사고 위험 때문에 근로자 스스로 판단해 현장을 벗어날 수 있다. 또 밀폐공간에서 작업하는데 산소 농도 측정 없이 안전장비를 갖추지 않고 작업한다면 작업중지 권한이 생긴다.

노조는 이 같은 권한을 줄곧 요구해왔다. 이번 법 개정은 이 같은 노동계의 목소리가 크게 반영된 것이다. 다만 사측에선 우려의 목소리도 있다. 특히 ‘급박한 위험’의 기준이 불명확하다는 불만이 크다. 한 경영계 관계자는 “아직까지는 작업중지권과 관련해 노사 이견이 큰 상황이 발생하지 않았지만 이른바 급박한 위험에 대한 명확한 법 규정 없이 현장 예규로만 판단한다면 결국에는 문제가 터질 것”이라고 우려했다.

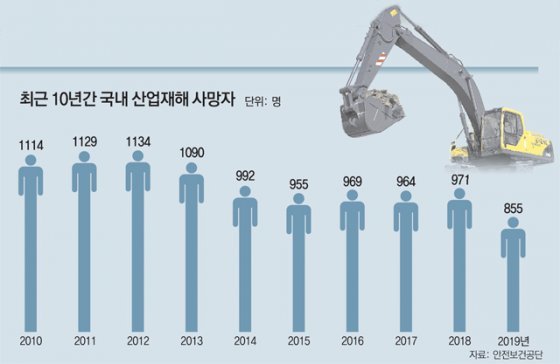

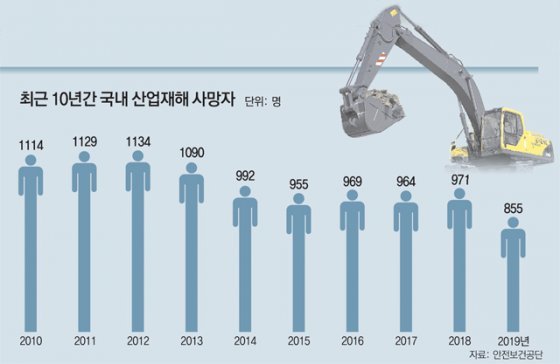

정부에서 근로자 작업중지권과 관련해 사실상 노동계의 손을 들어준 건 국내 작업현장 안전이 여전히 부실하다고 판단했기 때문이다. 2010년부터 10년간 국내에서 산업재해로 숨진 근로자는 1만173명에 달한다. 해마다 1000명, 매일 3명 이상이 일터에서 작업 중 숨지고 있는 것이다.

미국 컬럼비아대에서 2015년 근로자 1000명을 대상으로 작업중지권 관련 조사를 한 결과 75%의 근로자가 “안전에 문제가 있을 때 이 권한을 사용할 것”이라고 답했다. 작업중지가 근로 문화로 정착되면 근로자 스스로 언제 이를 사용할 수 있을지 가늠할 수 있다는 것이다.

한국산업안전보건공단 관계자는 “개정된 산업안전보건법이 현장에서 안착돼 근로자가 위험으로부터 보호받을 수 있는 권리가 있음을 인식할 수 있을 때까지는 작업중지권 강화가 필요하다”고 말했다.

▼ 佛, 함께 일하는 근로자가 위험 공통 인지때 법의 보호 ▼

美, 작업중지권으로 근로 손실 줄여

日선 법원 판결로 근로자 권리 보장

해외에서는 이미 1980년대부터 근로자 작업중지권을 도입해 왔다. 위험한 작업을 회피하는 것이 노동권의 하나인 데다 생산성 향상에도 도움을 줄 것으로 봤기 때문이다.

미국은 전국노동관계법, 노사관계법, 산업안전보건법 등 여러 법률에 근로자의 작업중지 권한을 명시했다. 다양한 측면에서 세세하게 작업중지 권리를 명시하면서 근로자가 안전한 환경에서 작업할 권리를 보장하는 편이다.

미국에서는 사업주가 먼저 근로자 안전권리 강화에 나서 성공한 사례도 있다. 알루미늄 제조 기업인 알코아가 대표적이다. 1987년 기업 경쟁력이 떨어지던 알코아는 신임 최고경영자(CEO)로 폴 오닐을 선임한다. 오닐 CEO는 취임 일성으로 ‘안전 경영’을 내세웠다. 그는 “현장에서 사고가 날 수 있는 상황에 부딪히면 일단 공장을 멈추라”고 지시했다. 이 회사는 연간 400건이 넘는 현장 작업중지가 이뤄졌지만 근로손실일수는 1987년 근로자 100명당 1.86일에서 0.2일로 오히려 줄었다. 이는 생산성 향상으로 이어졌다.

프랑스는 1982년 12월 작업중지권을 도입했다. 이 법에 따르면 근로자는 ‘심각하고 즉각적인 위험’이 있을 경우 작업 상황에서 철수할 수 있다. 올해 개정된 국내 산업안전보건법과 비슷하다. 다만 함께 일하는 모든 근로자가 해당 상황이 위험하다고 공통적으로 인지할 때만 법의 보호를 받을 수 있도록 했다.

독일 역시 민법 618조에 근로자 작업중지권을 규정했다. 근로자가 사용자에게 안전조치를 요구할 권리와 작업중지권을 행사할 권리를 가질 수 있다는 점이 명시됐다. 일본은 근로자 작업중지권을 명문화하지는 않았지만 법원 판결 등을 통해 위험 현장에서 작업을 거부한 근로자의 권리를 보장하고 있다.

박재명 기자 jmpark@donga.com

공동기획:

올해 1월부터는 위험한 작업 환경에 처했을 때 근로자 스스로 작업을 멈풀 수 있는 ‘근로자 작업중지권’이 법률로 명문화됐다. 하지만 이런 내용을 알지 못하는 근로자가 적지 않다. 사진은 건설현장에서 일하는 근로자들. 안전보건공단 제공

올해 1월부터는 위험한 작업 환경에 처했을 때 근로자 스스로 작업을 멈풀 수 있는 ‘근로자 작업중지권’이 법률로 명문화됐다. 하지만 이런 내용을 알지 못하는 근로자가 적지 않다. 사진은 건설현장에서 일하는 근로자들. 안전보건공단 제공A 씨처럼 현장 근로자가 안전상 문제가 있다고 판단해 작업을 중단시키는 것이 ‘근로자 작업중지권’이다. SK인천석유화학 같은 개별 대기업은 이미 입찰 안내서와 공사 계약서에 근로자 작업중지 권한을 명시했지만 산업안전보건법 개정을 통해 모든 근로자가 이 같은 권리를 얻은 것은 올해 1월부터다. 노동계에선 근로자의 권익 보호를 위해 현장에서 더 많은 근로자가 이 권리를 알고 실천하는 게 중요하다는 지적이 나온다.

○ 올해 1월 강화된 ‘근로자 작업중지권’

근로 현장의 안전을 규정하는 산업안전보건법은 올해 1월 30년 만에 전부 개정됐다. 여러 가지 근로자 권익을 강화했지만 핵심은 근로자 작업중지권을 명문화한 것이다. 현장에서 일하다 보면 위험한 상황에 처할 수 있다. 이때 근로자가 스스로 판단해 작업을 중지하고, 대피할 수 있는 권한을 주는 게 작업중지권이다. 그동안 국내에서는 이를 명시한 법안도 없었고, 작업을 중단시킬 경우 불이익을 받을까 하는 두려움 때문에 사실상 누구도 권한을 행사하지 못했다.

하지만 2018년 충남 태안화력발전에서 근무하던 김용균 씨 사망 사고는 작업중지권을 다시 논의하는 계기가 됐다. 김 씨 사망 전 함께 일하던 근로자들은 “비정규직의 작업환경이 열악하다”며 여러 차례 개선을 요구했지만 받아들여지지 않았다. 만약 근로자 차원에서 위험한 상황에 ‘스톱’을 외칠 수 있었다면 사고가 발생하지 않았을 수 있다는 성찰의 계기가 된 것이다.

여야 합의로 개정된 산업안전보건법은 “근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우 작업을 중지하고 대피할 수 있다”고 명시했다. 또 “작업을 중지하고 대피한 근로자에 대해 해고나 그 밖의 불리한 처우를 해서는 안 된다”는 내용도 담았다. 근로자가 작업을 중단할 수 있는 권한을 명문화한 것이다.

○ ‘급박한 위험’ 두고 갈리는 노사

하지만 분쟁의 소지는 지금도 있다. 개정된 산업안전보건법상의 ‘급박한 위험’의 범위를 어디까지로 볼 것인지가 대표적이다. 어떤 경우에 작업을 중단할 수 있는지 현장에서는 혼란스러울 수밖에 없다.

노조는 이 같은 권한을 줄곧 요구해왔다. 이번 법 개정은 이 같은 노동계의 목소리가 크게 반영된 것이다. 다만 사측에선 우려의 목소리도 있다. 특히 ‘급박한 위험’의 기준이 불명확하다는 불만이 크다. 한 경영계 관계자는 “아직까지는 작업중지권과 관련해 노사 이견이 큰 상황이 발생하지 않았지만 이른바 급박한 위험에 대한 명확한 법 규정 없이 현장 예규로만 판단한다면 결국에는 문제가 터질 것”이라고 우려했다.

○ 연간 1000명 가까이 산재 사망

정부에서 근로자 작업중지권과 관련해 사실상 노동계의 손을 들어준 건 국내 작업현장 안전이 여전히 부실하다고 판단했기 때문이다. 2010년부터 10년간 국내에서 산업재해로 숨진 근로자는 1만173명에 달한다. 해마다 1000명, 매일 3명 이상이 일터에서 작업 중 숨지고 있는 것이다.

미국 컬럼비아대에서 2015년 근로자 1000명을 대상으로 작업중지권 관련 조사를 한 결과 75%의 근로자가 “안전에 문제가 있을 때 이 권한을 사용할 것”이라고 답했다. 작업중지가 근로 문화로 정착되면 근로자 스스로 언제 이를 사용할 수 있을지 가늠할 수 있다는 것이다.

한국산업안전보건공단 관계자는 “개정된 산업안전보건법이 현장에서 안착돼 근로자가 위험으로부터 보호받을 수 있는 권리가 있음을 인식할 수 있을 때까지는 작업중지권 강화가 필요하다”고 말했다.

▼ 佛, 함께 일하는 근로자가 위험 공통 인지때 법의 보호 ▼

美, 작업중지권으로 근로 손실 줄여

日선 법원 판결로 근로자 권리 보장

해외에서는 이미 1980년대부터 근로자 작업중지권을 도입해 왔다. 위험한 작업을 회피하는 것이 노동권의 하나인 데다 생산성 향상에도 도움을 줄 것으로 봤기 때문이다.

미국은 전국노동관계법, 노사관계법, 산업안전보건법 등 여러 법률에 근로자의 작업중지 권한을 명시했다. 다양한 측면에서 세세하게 작업중지 권리를 명시하면서 근로자가 안전한 환경에서 작업할 권리를 보장하는 편이다.

미국에서는 사업주가 먼저 근로자 안전권리 강화에 나서 성공한 사례도 있다. 알루미늄 제조 기업인 알코아가 대표적이다. 1987년 기업 경쟁력이 떨어지던 알코아는 신임 최고경영자(CEO)로 폴 오닐을 선임한다. 오닐 CEO는 취임 일성으로 ‘안전 경영’을 내세웠다. 그는 “현장에서 사고가 날 수 있는 상황에 부딪히면 일단 공장을 멈추라”고 지시했다. 이 회사는 연간 400건이 넘는 현장 작업중지가 이뤄졌지만 근로손실일수는 1987년 근로자 100명당 1.86일에서 0.2일로 오히려 줄었다. 이는 생산성 향상으로 이어졌다.

프랑스는 1982년 12월 작업중지권을 도입했다. 이 법에 따르면 근로자는 ‘심각하고 즉각적인 위험’이 있을 경우 작업 상황에서 철수할 수 있다. 올해 개정된 국내 산업안전보건법과 비슷하다. 다만 함께 일하는 모든 근로자가 해당 상황이 위험하다고 공통적으로 인지할 때만 법의 보호를 받을 수 있도록 했다.

독일 역시 민법 618조에 근로자 작업중지권을 규정했다. 근로자가 사용자에게 안전조치를 요구할 권리와 작업중지권을 행사할 권리를 가질 수 있다는 점이 명시됐다. 일본은 근로자 작업중지권을 명문화하지는 않았지만 법원 판결 등을 통해 위험 현장에서 작업을 거부한 근로자의 권리를 보장하고 있다.

박재명 기자 jmpark@donga.com

공동기획:

비즈N 탑기사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원 “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

“1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’ 10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플

10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플- 꿀로 위장한 고농축 대마 오일…밀수범 2명 구속 송치

- 송지아·윤후, 머리 맞대고 다정 셀카…‘아빠! 어디가?’ 꼬마들 맞아? 폭풍 성장

- 한소희 올린 ‘칼 든 강아지’ 개 주인 등판…“유기견이 슈퍼스타 됐다” 자랑

- 딱 한 장만 산 복권이 1등 당첨…20년간 월 700만원

- 기존 크림빵보다 6.6배 큰 ‘크림대빵’ 인기

- 햄 ‘빼는 값’ 2000원 더 받는 김밥집…손님 사진 SNS 올리고 조롱까지

‘카드부터 신분증까지’ 갤럭시 스마트폰 쓴다면 지갑 말고 이렇게![이럴땐 이렇게!]

‘카드부터 신분증까지’ 갤럭시 스마트폰 쓴다면 지갑 말고 이렇게![이럴땐 이렇게!] 다이소, 지난해 매출 3조 돌파…“오프라인 소비 회복·소비 양극화”

다이소, 지난해 매출 3조 돌파…“오프라인 소비 회복·소비 양극화” 아이폰 수리비 싸질까… 애플 “중고부품으로도 수리 가능”

아이폰 수리비 싸질까… 애플 “중고부품으로도 수리 가능” 운전석서 조수석까지, LG 최장 디스플레이… 車업계 ‘러브콜’

운전석서 조수석까지, LG 최장 디스플레이… 車업계 ‘러브콜’- 부동산 PF, ‘뉴머니’ 대신 4단계로 옥석 가린다

- 물건너간 美 조기 금리인하… 한은 물가관리 비상

- 상속세-법인세-부가세 인하, 與 총선 참패로 동력 상실

- 3월 취업자 17만3000명 늘어…증가폭 37개월만에 최소

- 공시가 현실화 폐지-다주택자 중과세 완화 등 제동 걸릴듯

![[머니 컨설팅]취득세 절감되는 소형 신축주택 [머니 컨설팅]취득세 절감되는 소형 신축주택](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN/124492099.2.thumb.jpg)