“발길 머무는 곳이 아틀리에”… 길에서 예술을 줍는 ‘노마드’

김태언 기자

입력 2021-12-22 03:00 수정 2021-12-22 03:07

제6회 박수근미술상 김주영 작가

교수직 버리고 홀연히 佛로 떠나 지구촌 떠돌며 ‘노마드 프로젝트’

“낯선 곳으로 가야 비로소 나 같다…수상 소식 듣고 마음이 백지상태”

기생 흑백 사진을 수백 장 출력해 특정 장소에 가 무명의 영혼을 위로하는 설치 작업 ‘어느 기생의 영혼祭’(1994년)는 프랑스부터 한국까지 이어졌다.

기생 흑백 사진을 수백 장 출력해 특정 장소에 가 무명의 영혼을 위로하는 설치 작업 ‘어느 기생의 영혼祭’(1994년)는 프랑스부터 한국까지 이어졌다.

‘길에서 예술을 줍는다.’

김주영을 표현하는 문장이다. 김 작가는 예술 인생 평생을 노마디즘에 몰두했다. 노마디즘이란 특정한 방식이나 삶의 가치관에 얽매이지 않고 끊임없이 새로운 자아를 찾아가는 것을 뜻한다. “발길이 머무는 곳이면 어디든 아틀리에”라는 그는 평생을 부유하는 삶을 예술이라 여기며 자연을 캔버스 삼아 온몸을 던졌다. 홀로 방랑하다가 마주한 물건에서는 이야기를 찾아냈다.

김주영 작가는 경기 안성시에 작업실을 마련해 노마디즘 작업을 이어오고 있다. 동아일보DB제6회 박수근미술상 수상자로 선정된 김 작가는 21일 인터뷰에서 “수상 소식을 전해 듣고 마음이 백지상태가 됐다”며 “우선 저세상 엄마께 신고하였다”고 했다. 그가 배낭 하나 들고 길거리를 배회하기 시작한 건 1986년. 당시 그는 약 10년간 홍익공업전문대(현 홍익대 세종캠퍼스) 도안과 교수로 재직했다. 사회적으로는 명성을 쌓고 있었지만 개인적으로는 괴로운 시절이었다. 군부정권에 대한 회의감, 동료들과의 다툼으로 공허했다. 이에 더해 자신이 태어나기 전 돌아가신 줄 알았던 아버지가 실은 좌익 활동을 하다가 사망했다는 가족사를 알게 되면서 심신이 힘들었다. 그는 떠나기로 했다. 고향인 충북 진천부터 청주, 서울을 거쳐 선망의 나라였던 프랑스로 갔다. 어머니는 결혼 안 한 딸을 걱정했다고 한다.

김주영 작가는 경기 안성시에 작업실을 마련해 노마디즘 작업을 이어오고 있다. 동아일보DB제6회 박수근미술상 수상자로 선정된 김 작가는 21일 인터뷰에서 “수상 소식을 전해 듣고 마음이 백지상태가 됐다”며 “우선 저세상 엄마께 신고하였다”고 했다. 그가 배낭 하나 들고 길거리를 배회하기 시작한 건 1986년. 당시 그는 약 10년간 홍익공업전문대(현 홍익대 세종캠퍼스) 도안과 교수로 재직했다. 사회적으로는 명성을 쌓고 있었지만 개인적으로는 괴로운 시절이었다. 군부정권에 대한 회의감, 동료들과의 다툼으로 공허했다. 이에 더해 자신이 태어나기 전 돌아가신 줄 알았던 아버지가 실은 좌익 활동을 하다가 사망했다는 가족사를 알게 되면서 심신이 힘들었다. 그는 떠나기로 했다. 고향인 충북 진천부터 청주, 서울을 거쳐 선망의 나라였던 프랑스로 갔다. 어머니는 결혼 안 한 딸을 걱정했다고 한다.

1992년, 파리 8대학에서 6년에 걸쳐 박사 학위를 딴 그는 지구촌을 떠돌면서 ‘노마딕 프로젝트’를 시작한다. 파리에 권태를 느낀 것이다.

“퐁피두센터의 멋진 전시를 보면서 저는 파리의 일원이 아닌 관객인 듯한 느낌을 받았어요. 서구 문명이 나와는 관계가 없는 느낌. 결론은 ‘유럽 문명은 내 것이 아니다’라고 생각했죠.”

‘우리는 쌍둥이였다’(2008년)에서 검은 저고리는 돌아가신 어머니의 옷이고 두 개의 두상은 작가가 쌍둥이였음을 생각하며 만들었다. 그의 쌍둥이 자매는 태어난 지 얼마 안 돼 먹을 게 부족해 숨졌다. 박수근미술관 제공그 후 그는 인도, 티베트, 몽골, 네팔, 아프리카 등을 떠돌았다. 길 위에서 퍼포먼스와 설치작업을 하며 원주민의 삶 깊숙한 자리로 들어갔다. 몽골 사람들과 살면서 초원지대 목동이 됐고, 중앙아시아의 고려인들을 만나 디아스포라의 아픔을 나누기도 했다. 그러다 2005년 어머니의 병환 소식에 귀국했다.

‘우리는 쌍둥이였다’(2008년)에서 검은 저고리는 돌아가신 어머니의 옷이고 두 개의 두상은 작가가 쌍둥이였음을 생각하며 만들었다. 그의 쌍둥이 자매는 태어난 지 얼마 안 돼 먹을 게 부족해 숨졌다. 박수근미술관 제공그 후 그는 인도, 티베트, 몽골, 네팔, 아프리카 등을 떠돌았다. 길 위에서 퍼포먼스와 설치작업을 하며 원주민의 삶 깊숙한 자리로 들어갔다. 몽골 사람들과 살면서 초원지대 목동이 됐고, 중앙아시아의 고려인들을 만나 디아스포라의 아픔을 나누기도 했다. 그러다 2005년 어머니의 병환 소식에 귀국했다.

홀로 떠도는 삶이 마냥 흥겨웠을 리 없다. 김 작가는 “낯선 길에 서면 슬픈 감정도, 환상도 들면서 두렵기도 했다”고 말했다. 그러면서도 “고독한 두려움, 이걸 제가 즐겼던 것 같다. 축제 같고 화기애애한 분위기 속에 묻히면 처음에는 좋고 따뜻하지만 금방 권태를 느낀다. 낯설고 섬찟한 곳에 가야 비로소 나 같다”고 했다.

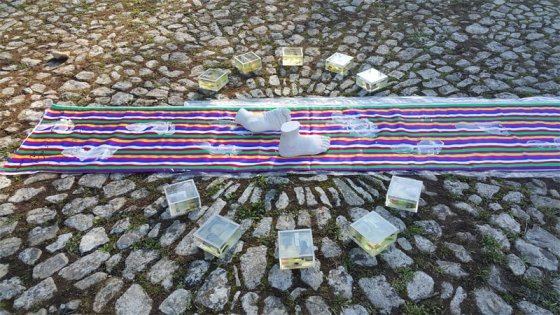

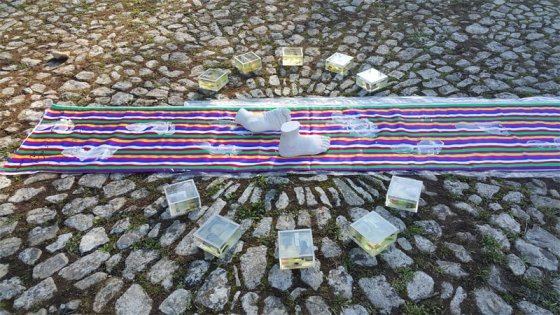

프랑스에서 한 설치 작업 ‘마음의 행로’(2021년). 석고로 자신의 발을 떠 발자국을 남겼고, 주변 길가에서 주운 벌, 나비 등을 박제해 놓은 ‘기억상자’를 놓았다. 박수근미술관 제공그의 작업은 크게 두 가지 방향성을 갖는다. “밖으로는 넓은 세계를 품고 싶지만, 작업실에 있으면 자기 세계에 빠지게 된다”는 알쏭달쏭한 이야기는 그의 작품을 보면 이해된다. 그는 어떤 곳이건 “현장에 가면 꼭 맨발로 걸어보고 싶다”고 했다. 작가는 10m가 넘는 광목천을 바람을 따라 펼치고, 땅 위에 엎드리며 제식을 올리는 등 자신을 매개로 세계와 연결을 시도한다. 반면 너비가 10cm도 안 되는 아크릴 상자에 길가에서 주운 곤충, 나뭇잎을 놓고 에폭시로 고정하기도 한다. “외부와 단절돼 내 세계를 파고들면서 과거의 기억을 헤집어내고, 그 추억을 고착화시킨다”는 것이다.

프랑스에서 한 설치 작업 ‘마음의 행로’(2021년). 석고로 자신의 발을 떠 발자국을 남겼고, 주변 길가에서 주운 벌, 나비 등을 박제해 놓은 ‘기억상자’를 놓았다. 박수근미술관 제공그의 작업은 크게 두 가지 방향성을 갖는다. “밖으로는 넓은 세계를 품고 싶지만, 작업실에 있으면 자기 세계에 빠지게 된다”는 알쏭달쏭한 이야기는 그의 작품을 보면 이해된다. 그는 어떤 곳이건 “현장에 가면 꼭 맨발로 걸어보고 싶다”고 했다. 작가는 10m가 넘는 광목천을 바람을 따라 펼치고, 땅 위에 엎드리며 제식을 올리는 등 자신을 매개로 세계와 연결을 시도한다. 반면 너비가 10cm도 안 되는 아크릴 상자에 길가에서 주운 곤충, 나뭇잎을 놓고 에폭시로 고정하기도 한다. “외부와 단절돼 내 세계를 파고들면서 과거의 기억을 헤집어내고, 그 추억을 고착화시킨다”는 것이다.

그렇게 수많은 길 위에서 작가는 어렴풋이 예술을 마주했다. “몽골 초원에 서 있는 사람이나 남인도 거대한 사원 속에 꽃잎을 들고 기도하는 여자를 보면 ‘바로 저거다’ 생각이 들어요. 원초적인 무언가가 느껴지죠. 그거야말로 예술인 것 같아요.” 그러면서 작가는 평생 치열하게 예술이란 허상을 좇다 살아간 사람으로 자신을 정의했다.

“프랑스어에 ‘au-del‘a’라는 단어가 있어요. ‘저 너머에’라는 뜻인데, 아마 예술이 이게 아닐까요? 닿지 못하는 어떤 것. 저는 그걸 인정하면서도 끝까지 쫓아 살아간 사람이고 싶어요.”

김태언 기자 beborn@donga.com

교수직 버리고 홀연히 佛로 떠나 지구촌 떠돌며 ‘노마드 프로젝트’

“낯선 곳으로 가야 비로소 나 같다…수상 소식 듣고 마음이 백지상태”

기생 흑백 사진을 수백 장 출력해 특정 장소에 가 무명의 영혼을 위로하는 설치 작업 ‘어느 기생의 영혼祭’(1994년)는 프랑스부터 한국까지 이어졌다.

기생 흑백 사진을 수백 장 출력해 특정 장소에 가 무명의 영혼을 위로하는 설치 작업 ‘어느 기생의 영혼祭’(1994년)는 프랑스부터 한국까지 이어졌다.‘길에서 예술을 줍는다.’

김주영을 표현하는 문장이다. 김 작가는 예술 인생 평생을 노마디즘에 몰두했다. 노마디즘이란 특정한 방식이나 삶의 가치관에 얽매이지 않고 끊임없이 새로운 자아를 찾아가는 것을 뜻한다. “발길이 머무는 곳이면 어디든 아틀리에”라는 그는 평생을 부유하는 삶을 예술이라 여기며 자연을 캔버스 삼아 온몸을 던졌다. 홀로 방랑하다가 마주한 물건에서는 이야기를 찾아냈다.

김주영 작가는 경기 안성시에 작업실을 마련해 노마디즘 작업을 이어오고 있다. 동아일보DB

김주영 작가는 경기 안성시에 작업실을 마련해 노마디즘 작업을 이어오고 있다. 동아일보DB1992년, 파리 8대학에서 6년에 걸쳐 박사 학위를 딴 그는 지구촌을 떠돌면서 ‘노마딕 프로젝트’를 시작한다. 파리에 권태를 느낀 것이다.

“퐁피두센터의 멋진 전시를 보면서 저는 파리의 일원이 아닌 관객인 듯한 느낌을 받았어요. 서구 문명이 나와는 관계가 없는 느낌. 결론은 ‘유럽 문명은 내 것이 아니다’라고 생각했죠.”

‘우리는 쌍둥이였다’(2008년)에서 검은 저고리는 돌아가신 어머니의 옷이고 두 개의 두상은 작가가 쌍둥이였음을 생각하며 만들었다. 그의 쌍둥이 자매는 태어난 지 얼마 안 돼 먹을 게 부족해 숨졌다. 박수근미술관 제공

‘우리는 쌍둥이였다’(2008년)에서 검은 저고리는 돌아가신 어머니의 옷이고 두 개의 두상은 작가가 쌍둥이였음을 생각하며 만들었다. 그의 쌍둥이 자매는 태어난 지 얼마 안 돼 먹을 게 부족해 숨졌다. 박수근미술관 제공홀로 떠도는 삶이 마냥 흥겨웠을 리 없다. 김 작가는 “낯선 길에 서면 슬픈 감정도, 환상도 들면서 두렵기도 했다”고 말했다. 그러면서도 “고독한 두려움, 이걸 제가 즐겼던 것 같다. 축제 같고 화기애애한 분위기 속에 묻히면 처음에는 좋고 따뜻하지만 금방 권태를 느낀다. 낯설고 섬찟한 곳에 가야 비로소 나 같다”고 했다.

프랑스에서 한 설치 작업 ‘마음의 행로’(2021년). 석고로 자신의 발을 떠 발자국을 남겼고, 주변 길가에서 주운 벌, 나비 등을 박제해 놓은 ‘기억상자’를 놓았다. 박수근미술관 제공

프랑스에서 한 설치 작업 ‘마음의 행로’(2021년). 석고로 자신의 발을 떠 발자국을 남겼고, 주변 길가에서 주운 벌, 나비 등을 박제해 놓은 ‘기억상자’를 놓았다. 박수근미술관 제공그렇게 수많은 길 위에서 작가는 어렴풋이 예술을 마주했다. “몽골 초원에 서 있는 사람이나 남인도 거대한 사원 속에 꽃잎을 들고 기도하는 여자를 보면 ‘바로 저거다’ 생각이 들어요. 원초적인 무언가가 느껴지죠. 그거야말로 예술인 것 같아요.” 그러면서 작가는 평생 치열하게 예술이란 허상을 좇다 살아간 사람으로 자신을 정의했다.

“프랑스어에 ‘au-del‘a’라는 단어가 있어요. ‘저 너머에’라는 뜻인데, 아마 예술이 이게 아닐까요? 닿지 못하는 어떤 것. 저는 그걸 인정하면서도 끝까지 쫓아 살아간 사람이고 싶어요.”

김태언 기자 beborn@donga.com

비즈N 탑기사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원 “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

“1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’ 10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플

10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플- 꿀로 위장한 고농축 대마 오일…밀수범 2명 구속 송치

- 송지아·윤후, 머리 맞대고 다정 셀카…‘아빠! 어디가?’ 꼬마들 맞아? 폭풍 성장

- 한소희 올린 ‘칼 든 강아지’ 개 주인 등판…“유기견이 슈퍼스타 됐다” 자랑

- 딱 한 장만 산 복권이 1등 당첨…20년간 월 700만원

- 기존 크림빵보다 6.6배 큰 ‘크림대빵’ 인기

- 햄 ‘빼는 값’ 2000원 더 받는 김밥집…손님 사진 SNS 올리고 조롱까지

‘카드부터 신분증까지’ 갤럭시 스마트폰 쓴다면 지갑 말고 이렇게![이럴땐 이렇게!]

‘카드부터 신분증까지’ 갤럭시 스마트폰 쓴다면 지갑 말고 이렇게![이럴땐 이렇게!] 나무통 가득 24년산 ‘일품진로’ 향기

나무통 가득 24년산 ‘일품진로’ 향기 부동산 PF, ‘뉴머니’ 대신 4단계로 옥석 가린다

부동산 PF, ‘뉴머니’ 대신 4단계로 옥석 가린다 시니어주택 수요 못따라가… “수도권 규제 완화를”

시니어주택 수요 못따라가… “수도권 규제 완화를”- ‘통합 이마트’ 출범한다… 이마트, 이마트에브리데이 흡수 합병

- “연금 높여 노후보장” “소진땐 소득의 35% 내야” …시민대표단 500명의 선택은?

- 인간 수준의 사고능력 가진 AI 나오나… 초고성능 칩렛 개발

- [DBR]창업 성공에서 행운이 차지하는 비중은?

- [DBR]가업, 승계만이 정답일까… 사업 영속성 고민해야

![[머니 컨설팅]취득세 절감되는 소형 신축주택 [머니 컨설팅]취득세 절감되는 소형 신축주택](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN/124492099.2.thumb.jpg)