잡을 수 없는 엄마의 손을 그린 화가 [김민의 그림이 있는 하루]

김민 기자

입력 2021-11-27 10:30 수정 2021-11-27 10:30

아실 고르키 ‘엄마와 나’

당신에게 ‘엄마’는 어떤 존재인가요? 텔레비전에 나오는 스포츠 스타나 유명인, 혹은 일반인 까지도 인터뷰를 하다가 ‘엄마에게 한 마디’를 부탁하면 금세 눈시울이 붉어지는 것을 자주 목격합니다.

엄마란 나와 가장 가까운 사람. 내가 탯줄로 연결되었던 세상의 유일한 사람. 때로는 그 연결 고리에서 숨고 싶기도 하고, 그래서 또 애틋한. 한 마디 말로는 정리하기 힘든 그런 복잡한 존재가 바로 엄마일 것 같습니다.

한 작가가 어릴 적 자신과 엄마의 모습을 그린 작품이 있습니다. 우선 그림을 먼저 볼까요.

왼쪽이 당시 8살이었던 작가, 오른쪽에 앉은 사람이 엄마입니다. 그런데 보통 엄마라고 하면 떠올리는 따스하고 포근한 분위기가 느껴지지 않습니다. 두 사람은 마치 조각상 속에 갇힌 듯 뻣뻣한 자세를 하고 있고, 또 소년의 오른쪽 팔과 엄마의 왼쪽 팔이 닿을 듯 말 듯, 전혀 접촉하고 있지 않은 모습입니다.

또 눈길을 끄는 것은 엄마의 검은 눈동자가 눈에 비해 굉장히 크게 묘사되었다는 부분이었습니다. 작가가 원래 사람의 눈을 이런 식으로 그린 걸까, 확인하기 위해 소년의 눈과 비교해 보면 엄마의 눈동자가 훨씬 더 크고 흐릿하게 묘사된 것을 알 수 있습니다.

그럼 소년의 엄마가 원래 이런 눈을 갖고 있었던 걸까? 다행히 이 그림과 비교할 수 있는 사진이 있습니다. 한 번 보겠습니다.

아실 고르키와 엄마의 사진

아실 고르키와 엄마의 사진

이 사진이 작가가 보고 그린 원본입니다. 엄마의 눈이 좀 더 크지만 소년의 눈보다 더 또렷하죠. 사진과 비교해보면 마치 동공이 풀린 듯 비정상적으로 크게 묘사됐다는 걸 더욱 확실히 알 수 있습니다. 작가는 왜 엄마의 눈을 이렇게 그린 걸까요?

이상한 점은 또 있습니다. 원본 사진을 다시 한 번 살펴볼까요. 이 사진에서 보는 사람의 눈길을 가장 사로잡는 것은 바로 엄마의 옷입니다. 꽃무늬가 빽빽하게 그려진 옷을 사진 속 엄마는 입고 있지요. 그런데 그림을 다시 볼까요.

엄마의 치마는 무늬가 모두 사라진 흰 색으로 거칠게 칠해져 있습니다. 밝은 색 덕분에 화면에서 가장 시선을 사로잡긴 합니다. 이 흰 덩어리를 두고 엄마의 팔, 소년의 옷과 손에 쥐고 있는 꽃의 색이 정해졌다는 걸 짐작할 수 있습니다.

또 가장 특이한 것은 엄마의 손입니다. 치마 위에 가지런히 놓였던 손은 마치 붕대가 감긴 듯 동그란 원으로 그려져 있습니다. 화가가 엄마를 왜 이렇게 묘사했을까요. 여기에는 비극적인 사연이 있습니다.

아실 고르키

아실 고르키

이 그림을 그린 사람은 아르메니아 출신의 미국 작가 아실 고르키(1904~1948)입니다. 그가 10대였던 1915년, 고르키의 엄마는 아들의 품에서 굶주린 채 세상을 떠나고 맙니다. 엄마와 아들 그리고 세 자매는 집을 잃고 길거리를 전전하던 부랑자였습니다.

그 원인은 1915~16년에 있었던 아르메니아 학살 사건입니다. 고르키의 가족은 당시 오스만투르크 제국 접경지대에 살았는데, 이 때 오스만 제국이 아르메니아인을 무차별 학살하고 강제 이주 시킵니다. 고르키의 아버지는 제1차 세계대전 참전을 피하기 위해 1908년 미국으로 떠난 상태였습니다.

당시 오스만제국은 영국군이 침략해오자 반란을 막겠다는 이유로 아르메니아인을 이라크, 시리아, 팔레스타인 등으로 이주 시켰고 이 과정에서 100만 명이 넘는 아르메니아인들이 굶주림과 질병으로 사망한 것으로 전해집니다. 이 과정에 있었던 고르키 또한 집을 떠나야만 했고, 1년 뒤 어린 소년의 품에서 엄마가 숨을 거두었던 것이지요.

아르메니아 강제 이주 당시 사망한 아이.

아르메니아 강제 이주 당시 사망한 아이.

세상을 떠나기 전 엄마는 소년 고르키를 대리석 의자에 앉혀 놓고 “너는 시인이 되어야 한다”고 말했다고 합니다. 당시 어머니가 생각했던 가장 아름다운 것이 ‘시’였고, 아들이 그런 아름다운 삶을 살기를 바랐던 것입니다.

그런 엄마가 죽어가는 것을 지켜봐야 했던 소년의 심정은 어땠을까. 그래서 꽃무늬 치마를 하얗게 칠해버린 걸까요. 어쨌든 소년 고르키는 엄마의 말을 잊지 않고 사명처럼 여기며 예술가가 됩니다.

1920년 미국으로 떠난 고르키는 다시 만난 아버지로부터 엄마의 사진을 건네받게 됩니다. 떨어져있었던 아버지에게 가족들의 안부를 전하려 엄마가 보낸 사진이었습니다. 고르키는 뭉크가 누이의 마지막 모습을 평생에 걸쳐 그렸던 것처럼, 엄마의 모습을 여러 가지 버전으로 그렸습니다. 비록 세상을 떠나 손을 잡을 수도, 눈을 맞출 수도 없지만 영원히 그리운 엄마를 계속해서 그림 속에서 만났던 것이지요.

물론 새로 지은 이름에서도 그는 자신이 겪었던 고통을 놓지 않습니다. ‘아실’은 러시아어로 쓰다(bitter)는 뜻이고, 고르키는 러시아의 작가 막심 고르키에서 따온 것입니다. 비극이 준 쓴 맛을 이름으로 새긴 다는 것도 평범하지 않습니다.

고르키는 뉴욕에서 어느 정도 인정을 받았지만, 작품에 걸맞는 충분한 평가를 받진 못했습니다. 고르키 자신도 도시의 삶에서 끊임없는 외로움을 느낀 것처럼 보입니다. 그는 자신의 여동생에게 보낸 편지에서 “수많은 친구를 만나도, 수천 명의 사람들 사이에 둘러 싸여 있어도 나는 언제나 외로움을 느낀다”고 했습니다. 그리고 그 외로움은 영원히 빼앗겨버린 엄마, 그리고 집과 고향에 관한 것이었겠지요.

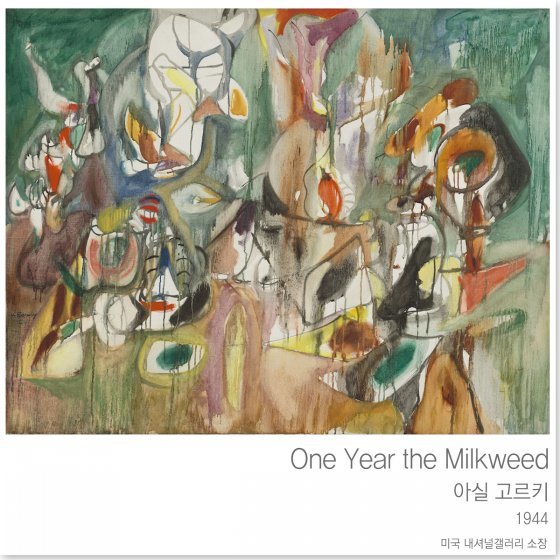

그림만은 열심히 그렸던 고르키는 결혼한 뒤 아기를 키우기 위해 버지니아주로 이주하고 이곳에서 자연을 마주하게 됩니다. 이 때 그의 그림 또한 변화를 맞게 되는데요. 이전에는 세잔과 피카소의 영향을 받은 입체파 스타일에 가까웠다면, 점차 물감이 눈물처럼 흐르는 등 작가의 심상을 더욱 과감하게 드러내는 모습을 보입니다. 세잔과 피카소의 스타일에서 벗어나 자신만의 이야기를 하게 된 것일지도 모르겠습니다.

위 그림을 그릴 무렵 고르키는 이렇게 털어 놓습니다.

“나는 어릴 적 고향에서 쫓겨나올 수밖에 없었다. 그러나 나의 가장 생생한 기억들은 그 고향에서 나온 것들이다. 이 때 나는 빵 냄새를 맡을 수 있었고, 처음으로 붉은 꽃을 보았으며 달을 보았다. 이 기억들이 나중에 형태가 되고 색채가 되었다.”

결국 엄마를 비롯한 어린 시절의 행복을 평생 그리워했고, 그 때의 기억을 끊임없이 변주하며 작품을 하고 있었다고 작가는 말하고 있는 것 같습니다. 영원히 돌아갈 수 없는 그 곳을 말이죠.

고르키의 삶을 보며 지금도 유럽 곳곳을 전전하고 있는 난민을 떠올리지 않을 수 없습니다. 전체로 보면 골칫거리지만 개개인의 삶을 보면 커다란 비극들이 자리하고 있다는 걸 고르키의 삶과 그림을 통해 간접적으로 짐작해볼 수 있습니다. 누구에게나 집은 안락하고 소중한 곳인데 그것을 떠나야만 하고, 영원히 이방인으로 살아야 하는 삶은 무엇인지….

누군가는 예술을 화려한 장식, 유리장 속 보석과 같은 아름다움이라고 이야기 합니다. 그러나 고르키와 같은 작가가 보여주는 아름다움은 개개인이 갖고 있는 삶의 다양한 감정들이 시시각각 자아내는 정직한 리듬입니다. 그가 평생 떨칠 수 없었던 슬픔을 흐르는 물감에 풀어냈듯이 말이죠. 단순한 예쁨이 아닌 진한 아름다움. 오늘 고르키의 그림 속에서 그 아름다움을 느껴보는 건 어떨까요?

김민 기자 kimmin@donga.com

당신에게 ‘엄마’는 어떤 존재인가요? 텔레비전에 나오는 스포츠 스타나 유명인, 혹은 일반인 까지도 인터뷰를 하다가 ‘엄마에게 한 마디’를 부탁하면 금세 눈시울이 붉어지는 것을 자주 목격합니다.

엄마란 나와 가장 가까운 사람. 내가 탯줄로 연결되었던 세상의 유일한 사람. 때로는 그 연결 고리에서 숨고 싶기도 하고, 그래서 또 애틋한. 한 마디 말로는 정리하기 힘든 그런 복잡한 존재가 바로 엄마일 것 같습니다.

한 작가가 어릴 적 자신과 엄마의 모습을 그린 작품이 있습니다. 우선 그림을 먼저 볼까요.

○ 하얗게 칠해진 꽃무늬 치마

왼쪽이 당시 8살이었던 작가, 오른쪽에 앉은 사람이 엄마입니다. 그런데 보통 엄마라고 하면 떠올리는 따스하고 포근한 분위기가 느껴지지 않습니다. 두 사람은 마치 조각상 속에 갇힌 듯 뻣뻣한 자세를 하고 있고, 또 소년의 오른쪽 팔과 엄마의 왼쪽 팔이 닿을 듯 말 듯, 전혀 접촉하고 있지 않은 모습입니다.

또 눈길을 끄는 것은 엄마의 검은 눈동자가 눈에 비해 굉장히 크게 묘사되었다는 부분이었습니다. 작가가 원래 사람의 눈을 이런 식으로 그린 걸까, 확인하기 위해 소년의 눈과 비교해 보면 엄마의 눈동자가 훨씬 더 크고 흐릿하게 묘사된 것을 알 수 있습니다.

그럼 소년의 엄마가 원래 이런 눈을 갖고 있었던 걸까? 다행히 이 그림과 비교할 수 있는 사진이 있습니다. 한 번 보겠습니다.

아실 고르키와 엄마의 사진

아실 고르키와 엄마의 사진이 사진이 작가가 보고 그린 원본입니다. 엄마의 눈이 좀 더 크지만 소년의 눈보다 더 또렷하죠. 사진과 비교해보면 마치 동공이 풀린 듯 비정상적으로 크게 묘사됐다는 걸 더욱 확실히 알 수 있습니다. 작가는 왜 엄마의 눈을 이렇게 그린 걸까요?

이상한 점은 또 있습니다. 원본 사진을 다시 한 번 살펴볼까요. 이 사진에서 보는 사람의 눈길을 가장 사로잡는 것은 바로 엄마의 옷입니다. 꽃무늬가 빽빽하게 그려진 옷을 사진 속 엄마는 입고 있지요. 그런데 그림을 다시 볼까요.

엄마의 치마는 무늬가 모두 사라진 흰 색으로 거칠게 칠해져 있습니다. 밝은 색 덕분에 화면에서 가장 시선을 사로잡긴 합니다. 이 흰 덩어리를 두고 엄마의 팔, 소년의 옷과 손에 쥐고 있는 꽃의 색이 정해졌다는 걸 짐작할 수 있습니다.

또 가장 특이한 것은 엄마의 손입니다. 치마 위에 가지런히 놓였던 손은 마치 붕대가 감긴 듯 동그란 원으로 그려져 있습니다. 화가가 엄마를 왜 이렇게 묘사했을까요. 여기에는 비극적인 사연이 있습니다.

○ 잡을 수 없는 손

아실 고르키

아실 고르키이 그림을 그린 사람은 아르메니아 출신의 미국 작가 아실 고르키(1904~1948)입니다. 그가 10대였던 1915년, 고르키의 엄마는 아들의 품에서 굶주린 채 세상을 떠나고 맙니다. 엄마와 아들 그리고 세 자매는 집을 잃고 길거리를 전전하던 부랑자였습니다.

그 원인은 1915~16년에 있었던 아르메니아 학살 사건입니다. 고르키의 가족은 당시 오스만투르크 제국 접경지대에 살았는데, 이 때 오스만 제국이 아르메니아인을 무차별 학살하고 강제 이주 시킵니다. 고르키의 아버지는 제1차 세계대전 참전을 피하기 위해 1908년 미국으로 떠난 상태였습니다.

당시 오스만제국은 영국군이 침략해오자 반란을 막겠다는 이유로 아르메니아인을 이라크, 시리아, 팔레스타인 등으로 이주 시켰고 이 과정에서 100만 명이 넘는 아르메니아인들이 굶주림과 질병으로 사망한 것으로 전해집니다. 이 과정에 있었던 고르키 또한 집을 떠나야만 했고, 1년 뒤 어린 소년의 품에서 엄마가 숨을 거두었던 것이지요.

아르메니아 강제 이주 당시 사망한 아이.

아르메니아 강제 이주 당시 사망한 아이.세상을 떠나기 전 엄마는 소년 고르키를 대리석 의자에 앉혀 놓고 “너는 시인이 되어야 한다”고 말했다고 합니다. 당시 어머니가 생각했던 가장 아름다운 것이 ‘시’였고, 아들이 그런 아름다운 삶을 살기를 바랐던 것입니다.

그런 엄마가 죽어가는 것을 지켜봐야 했던 소년의 심정은 어땠을까. 그래서 꽃무늬 치마를 하얗게 칠해버린 걸까요. 어쨌든 소년 고르키는 엄마의 말을 잊지 않고 사명처럼 여기며 예술가가 됩니다.

1920년 미국으로 떠난 고르키는 다시 만난 아버지로부터 엄마의 사진을 건네받게 됩니다. 떨어져있었던 아버지에게 가족들의 안부를 전하려 엄마가 보낸 사진이었습니다. 고르키는 뭉크가 누이의 마지막 모습을 평생에 걸쳐 그렸던 것처럼, 엄마의 모습을 여러 가지 버전으로 그렸습니다. 비록 세상을 떠나 손을 잡을 수도, 눈을 맞출 수도 없지만 영원히 그리운 엄마를 계속해서 그림 속에서 만났던 것이지요.

○ 돌아갈 수 없는 고향

고르키는 미국으로 이주한 뒤 마치 과거를 지우려는 듯한 모습을 보였습니다. 원래 이름 보스타니크 마누그 아도이안을 지우고 ‘아실 고르키’라는 이름을 새로 지은 것이 단적인 예입니다.물론 새로 지은 이름에서도 그는 자신이 겪었던 고통을 놓지 않습니다. ‘아실’은 러시아어로 쓰다(bitter)는 뜻이고, 고르키는 러시아의 작가 막심 고르키에서 따온 것입니다. 비극이 준 쓴 맛을 이름으로 새긴 다는 것도 평범하지 않습니다.

고르키는 뉴욕에서 어느 정도 인정을 받았지만, 작품에 걸맞는 충분한 평가를 받진 못했습니다. 고르키 자신도 도시의 삶에서 끊임없는 외로움을 느낀 것처럼 보입니다. 그는 자신의 여동생에게 보낸 편지에서 “수많은 친구를 만나도, 수천 명의 사람들 사이에 둘러 싸여 있어도 나는 언제나 외로움을 느낀다”고 했습니다. 그리고 그 외로움은 영원히 빼앗겨버린 엄마, 그리고 집과 고향에 관한 것이었겠지요.

그림만은 열심히 그렸던 고르키는 결혼한 뒤 아기를 키우기 위해 버지니아주로 이주하고 이곳에서 자연을 마주하게 됩니다. 이 때 그의 그림 또한 변화를 맞게 되는데요. 이전에는 세잔과 피카소의 영향을 받은 입체파 스타일에 가까웠다면, 점차 물감이 눈물처럼 흐르는 등 작가의 심상을 더욱 과감하게 드러내는 모습을 보입니다. 세잔과 피카소의 스타일에서 벗어나 자신만의 이야기를 하게 된 것일지도 모르겠습니다.

위 그림을 그릴 무렵 고르키는 이렇게 털어 놓습니다.

“나는 어릴 적 고향에서 쫓겨나올 수밖에 없었다. 그러나 나의 가장 생생한 기억들은 그 고향에서 나온 것들이다. 이 때 나는 빵 냄새를 맡을 수 있었고, 처음으로 붉은 꽃을 보았으며 달을 보았다. 이 기억들이 나중에 형태가 되고 색채가 되었다.”

결국 엄마를 비롯한 어린 시절의 행복을 평생 그리워했고, 그 때의 기억을 끊임없이 변주하며 작품을 하고 있었다고 작가는 말하고 있는 것 같습니다. 영원히 돌아갈 수 없는 그 곳을 말이죠.

고르키의 삶을 보며 지금도 유럽 곳곳을 전전하고 있는 난민을 떠올리지 않을 수 없습니다. 전체로 보면 골칫거리지만 개개인의 삶을 보면 커다란 비극들이 자리하고 있다는 걸 고르키의 삶과 그림을 통해 간접적으로 짐작해볼 수 있습니다. 누구에게나 집은 안락하고 소중한 곳인데 그것을 떠나야만 하고, 영원히 이방인으로 살아야 하는 삶은 무엇인지….

누군가는 예술을 화려한 장식, 유리장 속 보석과 같은 아름다움이라고 이야기 합니다. 그러나 고르키와 같은 작가가 보여주는 아름다움은 개개인이 갖고 있는 삶의 다양한 감정들이 시시각각 자아내는 정직한 리듬입니다. 그가 평생 떨칠 수 없었던 슬픔을 흐르는 물감에 풀어냈듯이 말이죠. 단순한 예쁨이 아닌 진한 아름다움. 오늘 고르키의 그림 속에서 그 아름다움을 느껴보는 건 어떨까요?

김민 기자 kimmin@donga.com

비즈N 탑기사

백일 아기 비행기 좌석 테이블에 재워…“꿀팁” vs “위험”

백일 아기 비행기 좌석 테이블에 재워…“꿀팁” vs “위험” 최저임금 2만원 넘자 나타난 현상…‘원격 알바’ 등장

최저임금 2만원 넘자 나타난 현상…‘원격 알바’ 등장 “배우자에게 돈 보냈어요” 중고거래로 명품백 먹튀한 40대 벌금형

“배우자에게 돈 보냈어요” 중고거래로 명품백 먹튀한 40대 벌금형 이렇게 63억 건물주 됐나…김지원, 명품 아닌 ‘꾀죄죄한’ 에코백 들어

이렇게 63억 건물주 됐나…김지원, 명품 아닌 ‘꾀죄죄한’ 에코백 들어 상하이 100년간 3m 침식, 中도시 절반이 가라앉고 있다

상하이 100년간 3m 침식, 中도시 절반이 가라앉고 있다- 김지훈, 할리우드 진출한다…아마존 ‘버터플라이’ 주연 합류

- “도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

- 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

- 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

- “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

“옆건물 구내식당 이용”…고물가 직장인 신풍속도

“옆건물 구내식당 이용”…고물가 직장인 신풍속도 편의점 택배비 인상…e커머스 ‘반품교환’ 택배비도 오른다

편의점 택배비 인상…e커머스 ‘반품교환’ 택배비도 오른다 둔촌주공 38평 입주권 22억 넘어…잠실 ‘엘리트’ 추격

둔촌주공 38평 입주권 22억 넘어…잠실 ‘엘리트’ 추격 엄마 따라 밀레-보쉬 쓰던 伊서… 삼성, 가전 최고 브랜드로

엄마 따라 밀레-보쉬 쓰던 伊서… 삼성, 가전 최고 브랜드로 물 건너간 ‘금리인하’…집값 반등 기대감에 ‘찬물’ 끼얹나

물 건너간 ‘금리인하’…집값 반등 기대감에 ‘찬물’ 끼얹나- [DBR]기그 노동자 일하게 하려면… 개인의 목표와 관성 고려해야

- 카드론 잔액 또 늘며 역대 최대… 지난달 39조

- “비용 걱정 뚝”… 가성비 소형AI-양자AI가 뜬다

- [DBR]리더이자 팔로어인 중간관리자, ‘연결형 리더’가 돼야

- 사과값 잡히니 배추·양배추 들썩…평년보다 2천원 넘게 뛰어

![[DBR]리더이자 팔로어인 중간관리자, ‘연결형 리더’가 돼야 [DBR]리더이자 팔로어인 중간관리자, ‘연결형 리더’가 돼야](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN/124563711.7.thumb.jpg)