병원, 시장서 찾은 얼굴서 ‘한국의 원형’ 을 찾는다 [한국미술의 딥 컷]<3>권순철

김민 기자

입력 2020-06-04 17:51 수정 2020-06-04 18:30

“3,40년 동안 뉴욕현대미술관(MoMA)는 특정한 미술사의 내러티브(영미권 백인 남성 중심의 미술사)와 연결지어 생각됐다. 모마는 그러한 주입식 미술사를 버리고 라틴아메리카나 아프리카, 아시아 작품을 더 연구하고 전시할 것이다. 이를 통해 정해진 미술사가 아닌 끊임없이 변화하는 미술사의 장이 될 것이다.”

지난해 베니스비엔날레에서 황금사자상을 받은 아서 자파의 ‘Big Wheel’(2018). 미국의 인종주의를 고발한 그의

작품은 ‘흑인의 삶은 중요하다’(Black Lives Matter) 시위를 예견한 셈이 됐다. ⓒLa Biennale di

Venezia

지난해 베니스비엔날레에서 황금사자상을 받은 아서 자파의 ‘Big Wheel’(2018). 미국의 인종주의를 고발한 그의

작품은 ‘흑인의 삶은 중요하다’(Black Lives Matter) 시위를 예견한 셈이 됐다. ⓒLa Biennale di

Venezia

국내 문화계에서도 한 때 ‘한국적인 것을 찾자’는 움직임이 활발했다. 그러나 이 움직임은 국제적 맥락을 고려하지 않은 맹목적인 국가주의나, 이를 외면하는 사대주의의 이분법으로 빠지고 말았다. 세계적 보편성을 바탕에 둔 한국의 정체성 탐구는 소수의 영역이었다. 권순철 작가(76)는 이런 척박한 토양에서 한국의 원형(原型)을 찾고자 했다. 1960년대부터 시작한 한국인의 얼굴과 넋, 산을 통해서다.

권 화백을 1일 경기 양주의 작업실에서 만났다. 1989년 이후 프랑스에 정착해 한국을 오가던 그는 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 확산으로 한국에 머물고 있다.

1960년대~1990년대 거리에서 이어진 얼굴 스케치. 초기에는

해부학적 골상에 집중하다가 시간이 지날수록 인물의 개성이 드러나는 것을 볼 수 있다. 권순철은 타인의 시선을 의식하면 자연스러운

얼굴이 나오지 않는다며 몰래 스케치를 했다. 자신이 모델이 되고 있다는 걸 알아챈 행인이 그의 스케치북을 뺏으려 한 적도 있다고

한다. ⓒ권순철

1960년대~1990년대 거리에서 이어진 얼굴 스케치. 초기에는

해부학적 골상에 집중하다가 시간이 지날수록 인물의 개성이 드러나는 것을 볼 수 있다. 권순철은 타인의 시선을 의식하면 자연스러운

얼굴이 나오지 않는다며 몰래 스케치를 했다. 자신이 모델이 되고 있다는 걸 알아챈 행인이 그의 스케치북을 뺏으려 한 적도 있다고

한다. ⓒ권순철

권 화백이 서울대 회화과를 다니던 1960년대 말~1970년대 무렵, 예술가들은 미국의 추상표현주의나 파리의 앙포르멜 등 추상미술에 몰두했다. 그 또한 “추상 미술을 그리다가 머리가 아프면 길거리로 나가 스케치를 했다”고 말했다. 서울 종로구 연건동에 서울대 문리대가 있을 무렵이었다. 권 화백은 서울대병원 대기실에 앉아 있는 사람들의 얼굴을 그렸다. 한국 전역의 중환자들이 모여드는 곳이었다.

그런 가운데 ‘한국성’에 대한 문화계의 고민에 권 작가도 영향을 받았다. 미술학원에 가면 줄리앙이나 비너스 석고상을 그리는 관습을 이상하게 여기기 시작했다. 국전에 출품된 작품에도 인물은 서양인 닮은꼴 이었다. 서양 미술을 받아들이면서 실종된 ‘한국적인 얼굴’을 찾아야겠다는 생각을 권 화백은 하게 됐다.

이후 서울대병원은 물론 서울역, 동대문시장 등 거리에서 보이는 사람들의 얼굴을 스케치북에 담았다. 김윤수 전 국립현대미술관장은 1986년 개인전 서문에서 “그는 언제, 어디서나 스케치북과 한 두 권의 책을 그것도 겨울에는 목장갑을 낀 손으로 들고 다녔다”고 회고했다. 자신을 그리고 있다는 걸 눈치 챈 행인에게 스케치북을 빼앗길 뻔 한 적도 있었다.

권순철의 ‘얼굴 탐구’는 단순한 겉모습 수집에만 머무르지 않았다. 한국인의 골상을 연구하기 위해 해부학적 자료를 찾는가 하면, 석사 논문으로 ‘한국 미술에 나타난 얼굴 형태에 관한 고찰’(1971)도 썼다.

얼굴, 2010, 캔버스에 유채, 260X194cm ⓒ권순철

얼굴, 2010, 캔버스에 유채, 260X194cm ⓒ권순철

그의 ‘얼굴’ 작품을 가까이서 보면 산맥처럼 겹겹이 쌓인 물감을 발견할 수 있다. 다양한 색채와 질감이 마치 추상 작품을 마주하는 듯한 느낌을 준다. 그런데 몇 발자국 뒤로 물러서면 캔버스 위에 떠 있는 듯한 얼굴이 보인다. 해부학적 뼈대에서 출발해 그림의 논리를 고려하며 쌓아 올린 작품이기에 가능한 효과다.

이런 작업 방식은 단순한 묘사를 넘어 ‘정신’을 담고자 하는 작가의 의도에서 비롯한 것이다. 1일 작업실에서 만난 그는 “일제시대나 한국 전쟁, 4·19 혁명 같은 굴곡진 역사가 담긴 얼굴이 한국적이라 생각했고, 그림 속의 얼굴에도 역사를 넣고 싶었다”고 말했다.

이렇게 그림에 정신성을 담고자 하는 표현 방식은 폴 세잔(1839~1906)의 영향이다. 세잔은 기존의 조형 언어를 벗어나 원근법을 파괴하고, 개인이 보는 방식의 산을 만들어냈다. 이 때문에 “세잔을 모르면 현대미술을 이해할 수 없다”고도 한다. 권순철은 세잔에서 한 걸음 더 나아가 칼 융이 말하는 ‘집단 무의식’을 개개인의 몸을 통해 표현하고자 한다.

또 앞서 인체를 그렸던 프란시스 베이컨(1909~1992)이나 에곤 실레(1890~1918)와도 다르다. 두 작가의 인체는 ‘육체’에 가깝다. 폭력적으로 비틀거나(베이컨), 성적인 요소를 강조(실레)하며 시대적 상황을 드러냈기 때문이다. 권 화백은 오히려 수많은 얼굴과 정신을 겹쳐가며 ‘원형’(原型)을 찾고자 한다. 이런 탐구는 얼굴을 넘어 인체 작업으로도 확장되고 있다.

권순철 ‘몸-넋’, 2003, 캔버스에 유채, 162X130cm ⓒ권순철

권순철 ‘몸-넋’, 2003, 캔버스에 유채, 162X130cm ⓒ권순철

권순철, ‘세 여인’, 1969, 캔버스에 유채, 96x131cm ⓒ권순철

권순철, ‘세 여인’, 1969, 캔버스에 유채, 96x131cm ⓒ권순철

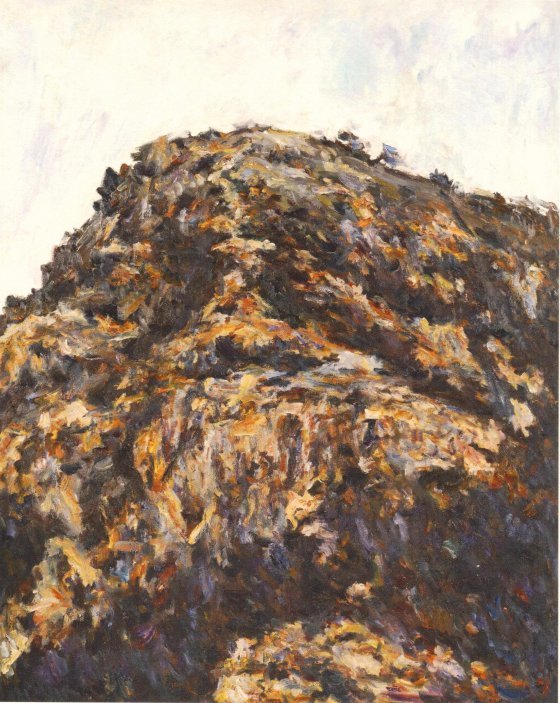

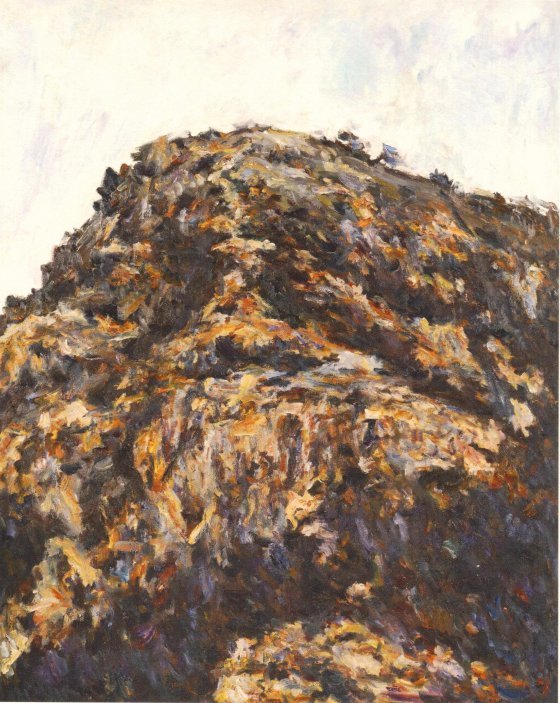

권순철, ‘용마산’, 1990, 캔버스에 유채, 162X130cm ⓒ권순철

권순철, ‘용마산’, 1990, 캔버스에 유채, 162X130cm ⓒ권순철

또 정체성이나 시대적 상황을 감각적으로 담는 것 또한 중요한 문제다. 1998년 영국의 현대미술상인 터너상을 수상한 크리스 오필리(52)는 자신의 선조가 살았던 짐바브웨의 코끼리 똥으로 작품을 만들었다. 영국에선 쓸모없는 코끼리 똥이 짐바브웨에서는 거름은 물론 연료이자 건축 재료로 사용되고 있었기 때문이다.

얼굴 (미륵), 1998, 캔버스에 유채, 130x98cm ⓒ권순철

얼굴 (미륵), 1998, 캔버스에 유채, 130x98cm ⓒ권순철

권순철은 시대적 상황과 역사를 물감에 담아 쌓아 올리는 방식을 통해 궁극적으로 보편성을 추구한다. 그는 이렇게 말했다.

“일제시대부터 역사를 몸으로 겪은 얼굴에는 숭고함이 있다. 과거 서울의 터미널이나 기차역에 가면 지방에서 자식들 보러 상경한 촌로들을 볼 수 있었다. 모든 것들 겪으면서도 땅과 가족을 지키며 살아온 초연한 얼굴엔 압도적 기운이 있다. 이 얼굴에 정신까지 표현할 수 있다면 그것은 세계적인 아름다움이 될 수 있을 것이다.”

김민 기자 kimmin@donga.com

지난해 글렌 로리 미국 뉴욕현대미술관장은 ‘새로운 모마’에 대해 전 세계를 돌며 설파했다. 위의 발언은 한국을 찾았던 지난해 4월 동아일보와의 인터뷰에서 밝힌 내용이다. 로리 관장의 말처럼 국제 미술계는 유럽·미국 중심 미술사의 오류를 인정하고, 지역 미술사를 다시 보는 중이다. 동시대 미술에서 그런 움직임의 일환이자 중요한 화두가 바로 ‘정체성’ 문제다.

지난해 베니스비엔날레에서 황금사자상을 받은 아서 자파의 ‘Big Wheel’(2018). 미국의 인종주의를 고발한 그의

작품은 ‘흑인의 삶은 중요하다’(Black Lives Matter) 시위를 예견한 셈이 됐다. ⓒLa Biennale di

Venezia

지난해 베니스비엔날레에서 황금사자상을 받은 아서 자파의 ‘Big Wheel’(2018). 미국의 인종주의를 고발한 그의

작품은 ‘흑인의 삶은 중요하다’(Black Lives Matter) 시위를 예견한 셈이 됐다. ⓒLa Biennale di

Venezia국내 문화계에서도 한 때 ‘한국적인 것을 찾자’는 움직임이 활발했다. 그러나 이 움직임은 국제적 맥락을 고려하지 않은 맹목적인 국가주의나, 이를 외면하는 사대주의의 이분법으로 빠지고 말았다. 세계적 보편성을 바탕에 둔 한국의 정체성 탐구는 소수의 영역이었다. 권순철 작가(76)는 이런 척박한 토양에서 한국의 원형(原型)을 찾고자 했다. 1960년대부터 시작한 한국인의 얼굴과 넋, 산을 통해서다.

권 화백을 1일 경기 양주의 작업실에서 만났다. 1989년 이후 프랑스에 정착해 한국을 오가던 그는 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 확산으로 한국에 머물고 있다.

● 길거리 스케치로 시작된 얼굴 찾기

1960년대~1990년대 거리에서 이어진 얼굴 스케치. 초기에는

해부학적 골상에 집중하다가 시간이 지날수록 인물의 개성이 드러나는 것을 볼 수 있다. 권순철은 타인의 시선을 의식하면 자연스러운

얼굴이 나오지 않는다며 몰래 스케치를 했다. 자신이 모델이 되고 있다는 걸 알아챈 행인이 그의 스케치북을 뺏으려 한 적도 있다고

한다. ⓒ권순철

1960년대~1990년대 거리에서 이어진 얼굴 스케치. 초기에는

해부학적 골상에 집중하다가 시간이 지날수록 인물의 개성이 드러나는 것을 볼 수 있다. 권순철은 타인의 시선을 의식하면 자연스러운

얼굴이 나오지 않는다며 몰래 스케치를 했다. 자신이 모델이 되고 있다는 걸 알아챈 행인이 그의 스케치북을 뺏으려 한 적도 있다고

한다. ⓒ권순철권 화백이 서울대 회화과를 다니던 1960년대 말~1970년대 무렵, 예술가들은 미국의 추상표현주의나 파리의 앙포르멜 등 추상미술에 몰두했다. 그 또한 “추상 미술을 그리다가 머리가 아프면 길거리로 나가 스케치를 했다”고 말했다. 서울 종로구 연건동에 서울대 문리대가 있을 무렵이었다. 권 화백은 서울대병원 대기실에 앉아 있는 사람들의 얼굴을 그렸다. 한국 전역의 중환자들이 모여드는 곳이었다.

그런 가운데 ‘한국성’에 대한 문화계의 고민에 권 작가도 영향을 받았다. 미술학원에 가면 줄리앙이나 비너스 석고상을 그리는 관습을 이상하게 여기기 시작했다. 국전에 출품된 작품에도 인물은 서양인 닮은꼴 이었다. 서양 미술을 받아들이면서 실종된 ‘한국적인 얼굴’을 찾아야겠다는 생각을 권 화백은 하게 됐다.

이후 서울대병원은 물론 서울역, 동대문시장 등 거리에서 보이는 사람들의 얼굴을 스케치북에 담았다. 김윤수 전 국립현대미술관장은 1986년 개인전 서문에서 “그는 언제, 어디서나 스케치북과 한 두 권의 책을 그것도 겨울에는 목장갑을 낀 손으로 들고 다녔다”고 회고했다. 자신을 그리고 있다는 걸 눈치 챈 행인에게 스케치북을 빼앗길 뻔 한 적도 있었다.

권순철의 ‘얼굴 탐구’는 단순한 겉모습 수집에만 머무르지 않았다. 한국인의 골상을 연구하기 위해 해부학적 자료를 찾는가 하면, 석사 논문으로 ‘한국 미술에 나타난 얼굴 형태에 관한 고찰’(1971)도 썼다.

● 시대와 정신을 담은 얼굴

얼굴, 2010, 캔버스에 유채, 260X194cm ⓒ권순철

얼굴, 2010, 캔버스에 유채, 260X194cm ⓒ권순철그의 ‘얼굴’ 작품을 가까이서 보면 산맥처럼 겹겹이 쌓인 물감을 발견할 수 있다. 다양한 색채와 질감이 마치 추상 작품을 마주하는 듯한 느낌을 준다. 그런데 몇 발자국 뒤로 물러서면 캔버스 위에 떠 있는 듯한 얼굴이 보인다. 해부학적 뼈대에서 출발해 그림의 논리를 고려하며 쌓아 올린 작품이기에 가능한 효과다.

이런 작업 방식은 단순한 묘사를 넘어 ‘정신’을 담고자 하는 작가의 의도에서 비롯한 것이다. 1일 작업실에서 만난 그는 “일제시대나 한국 전쟁, 4·19 혁명 같은 굴곡진 역사가 담긴 얼굴이 한국적이라 생각했고, 그림 속의 얼굴에도 역사를 넣고 싶었다”고 말했다.

이렇게 그림에 정신성을 담고자 하는 표현 방식은 폴 세잔(1839~1906)의 영향이다. 세잔은 기존의 조형 언어를 벗어나 원근법을 파괴하고, 개인이 보는 방식의 산을 만들어냈다. 이 때문에 “세잔을 모르면 현대미술을 이해할 수 없다”고도 한다. 권순철은 세잔에서 한 걸음 더 나아가 칼 융이 말하는 ‘집단 무의식’을 개개인의 몸을 통해 표현하고자 한다.

또 앞서 인체를 그렸던 프란시스 베이컨(1909~1992)이나 에곤 실레(1890~1918)와도 다르다. 두 작가의 인체는 ‘육체’에 가깝다. 폭력적으로 비틀거나(베이컨), 성적인 요소를 강조(실레)하며 시대적 상황을 드러냈기 때문이다. 권 화백은 오히려 수많은 얼굴과 정신을 겹쳐가며 ‘원형’(原型)을 찾고자 한다. 이런 탐구는 얼굴을 넘어 인체 작업으로도 확장되고 있다.

권순철 ‘몸-넋’, 2003, 캔버스에 유채, 162X130cm ⓒ권순철

권순철 ‘몸-넋’, 2003, 캔버스에 유채, 162X130cm ⓒ권순철● 미술사 차용과 정체성은 현대미술의 화두

권순철, ‘세 여인’, 1969, 캔버스에 유채, 96x131cm ⓒ권순철

권순철, ‘세 여인’, 1969, 캔버스에 유채, 96x131cm ⓒ권순철 작가가 자신의 의도에 맞게 과거 미술사의 방식을 차용하고, 이를 통해 정체성을 탐구하는 것은 최근 현대 미술가들이 자주 사용하는 방식이다. 영국 작가 데이비드 호크니(83)는 파블로 피카소(1881~1973)의 조형 언어를 속속들이 탐구하고 이를 현대적으로 재해석해 대중의 사랑을 받고 있다. 또 젊은 미술가들은 에드바르 뭉크(1863~1944) 등 표현주의 미술가들의 언어를 자신만의 방식으로 해석한다. 권순철은 세잔이 생빅투아르 산에 담은 ‘정신성’에서 영향을 받았다.

권순철, ‘용마산’, 1990, 캔버스에 유채, 162X130cm ⓒ권순철

권순철, ‘용마산’, 1990, 캔버스에 유채, 162X130cm ⓒ권순철또 정체성이나 시대적 상황을 감각적으로 담는 것 또한 중요한 문제다. 1998년 영국의 현대미술상인 터너상을 수상한 크리스 오필리(52)는 자신의 선조가 살았던 짐바브웨의 코끼리 똥으로 작품을 만들었다. 영국에선 쓸모없는 코끼리 똥이 짐바브웨에서는 거름은 물론 연료이자 건축 재료로 사용되고 있었기 때문이다.

2015년 테이트모던에서 회고전을 연 남아프리카 공화국의 작가 마를렌 뒤마(66) 또한 얼굴로 시대성을 표현한다. 그가 그린 얼굴은 주로 언론에 보도된 기사나 대중 매체에 등장한 이미지를 변형시킨 것들이다. 종이 위에 잉크의 번짐 효과를 활용한 그림들은 시시각각 변하는 현대 사회의 조건 속에서 불안한 사람들의 심리를 보여준다.

얼굴 (미륵), 1998, 캔버스에 유채, 130x98cm ⓒ권순철

얼굴 (미륵), 1998, 캔버스에 유채, 130x98cm ⓒ권순철권순철은 시대적 상황과 역사를 물감에 담아 쌓아 올리는 방식을 통해 궁극적으로 보편성을 추구한다. 그는 이렇게 말했다.

“일제시대부터 역사를 몸으로 겪은 얼굴에는 숭고함이 있다. 과거 서울의 터미널이나 기차역에 가면 지방에서 자식들 보러 상경한 촌로들을 볼 수 있었다. 모든 것들 겪으면서도 땅과 가족을 지키며 살아온 초연한 얼굴엔 압도적 기운이 있다. 이 얼굴에 정신까지 표현할 수 있다면 그것은 세계적인 아름다움이 될 수 있을 것이다.”

김민 기자 kimmin@donga.com

비즈N 탑기사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원 “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

“1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’ 10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플

10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플- 꿀로 위장한 고농축 대마 오일…밀수범 2명 구속 송치

- 송지아·윤후, 머리 맞대고 다정 셀카…‘아빠! 어디가?’ 꼬마들 맞아? 폭풍 성장

- 한소희 올린 ‘칼 든 강아지’ 개 주인 등판…“유기견이 슈퍼스타 됐다” 자랑

- 딱 한 장만 산 복권이 1등 당첨…20년간 월 700만원

- 기존 크림빵보다 6.6배 큰 ‘크림대빵’ 인기

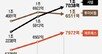

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈 “팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’

“팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’ 명품 ‘에루샤’ 국내 매출 4조 돌파… 사회기부는 18억 그쳐

명품 ‘에루샤’ 국내 매출 4조 돌파… 사회기부는 18억 그쳐 “AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장

“AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장 “당하는 줄도 모르고 당한다”…SW 공급망 해킹 늘자 팔 걷은 정부

“당하는 줄도 모르고 당한다”…SW 공급망 해킹 늘자 팔 걷은 정부- 빚 못갚는 건설-부동산업체… 5대銀 ‘깡통대출’ 1년새 26% 급증

- IMF “韓, GDP 대비 정부 부채 작년 55.2%…5년뒤 60% 육박”

- 이건희, 19년전 ‘디자인 선언’한 밀라노… 삼성, 가전작품 전시회

- LH 작년 영업이익 98% 급감… 공공주택 사업까지 차질 우려

- 분식점부터 프렌치 호텔까지, 진화하는 팝업스토어