[DBR/Case Study]디자인 전담팀 없이 감으로 승부… 더 이상 통하지 않았다

정리=이미영 기자 , 윤현종 인터비즈 기자

입력 2020-01-08 03:00 수정 2020-01-21 15:45

‘아메리칸 드림 상징’ 패션회사 포에버21 왜 주저앉았나

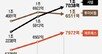

포에버21’은 노동법 위반 관련 이슈가 끊이지 않아 보이콧에 시달리기도 했다. 사진은 이에 항의해 불매운동에 나선 소비자들이 2015년 페이스북 그룹 계정, ‘Boycott Forever21 for Supporting Forced Labor’에 올린 ‘포에버21’ 매장 앞 시위 모습.패션 브랜드 ‘포에버21’을 창업한 장도원 회장(60)은 아메리칸 드림의 상징이었다. 이민 4년 차였던 1984년 미국 로스앤젤레스(LA)에 연 작은 옷가게에서 사업을 시작했다. 부인 장진숙 씨와 함께 연 이 가게는 ‘새로운 옷을 싸게 사서 싸게 판다’는 장사 원칙을 고수하며 승승장구했다. 첫해 매출 3만5000달러, 당시 환율로 약 3000만 원을 찍더니, 그 다음 해엔 무려 70만 달러를 기록했다. 이후 사업이 빠르게 확장되며 매장도 반년에 하나씩 늘어났다. 미국 전역을 넘어 유럽, 아시아 등 해외시장으로 뻗어갔다. 20년 넘게 전성기를 누린 이 회사는 2015년 매출 44억 달러를 달성하고, 직원 4만3000만 명을 고용해 글로벌 패션업계의 강자로 주목받았다.

포에버21’은 노동법 위반 관련 이슈가 끊이지 않아 보이콧에 시달리기도 했다. 사진은 이에 항의해 불매운동에 나선 소비자들이 2015년 페이스북 그룹 계정, ‘Boycott Forever21 for Supporting Forced Labor’에 올린 ‘포에버21’ 매장 앞 시위 모습.패션 브랜드 ‘포에버21’을 창업한 장도원 회장(60)은 아메리칸 드림의 상징이었다. 이민 4년 차였던 1984년 미국 로스앤젤레스(LA)에 연 작은 옷가게에서 사업을 시작했다. 부인 장진숙 씨와 함께 연 이 가게는 ‘새로운 옷을 싸게 사서 싸게 판다’는 장사 원칙을 고수하며 승승장구했다. 첫해 매출 3만5000달러, 당시 환율로 약 3000만 원을 찍더니, 그 다음 해엔 무려 70만 달러를 기록했다. 이후 사업이 빠르게 확장되며 매장도 반년에 하나씩 늘어났다. 미국 전역을 넘어 유럽, 아시아 등 해외시장으로 뻗어갔다. 20년 넘게 전성기를 누린 이 회사는 2015년 매출 44억 달러를 달성하고, 직원 4만3000만 명을 고용해 글로벌 패션업계의 강자로 주목받았다.

그런데 그 이듬해부터 심상치 않은 분위기가 감지됐다. 매출이 점점 줄더니 2017년에는 2년 전 매출보다 25% 가까이 감소한 34억 달러를 기록했다. 소비자는 포에버21의 옷이 싸지도 않고 트렌드도 반영하지 못했다는 이유로 외면했다. 2019년 9월, 결국 이 회사는 미국 델라웨어주 연방법원에 파산보호 신청을 하기에 이른다. 포에버21의 실패 요인은 무엇일까. DBR(동아비즈니스리뷰) 12월 15일자(287호)에 소개된 케이스스터디를 요약해 소개한다.

○ 디자인 전담팀 없이 25년간 반복된 저가 전략의 실패

‘고객이 입고 싶어 하는 옷을 최대한 싸고 빠르게 공급받아 저렴한 가격에 판매하는 것.’ 포에버21의 비즈니스 전략은 단순했다. 경제적 여유가 없지만 패션에 민감한 젊은 세대들의 니즈를 공략한 것이다. 결국 효율적인 공급망 관리가 관건이었다. 장 회장은 LA 인근을 샅샅이 뒤져 저렴하면서도 패션 트렌드를 잘 반영한 제품을 생산하는 공급업체를 찾는 데 주력했다. 이렇게 확보한 제품들을 저가로 판매해 매출을 늘리고 매장을 확장하는 방식으로 성장했다.

하지만 이 전략은 오히려 포에버21의 발목을 잡았다. 공급업체에만 의존하는 바람에 내부의 핵심 역량을 키우지 못한 탓이다. 놀랍게도 포에버21은 창업 이후 20여 년 동안 디자인 전담팀이 없었다. 매일 400여 개 신상품을 쏟아냈지만 대부분 감이나 과거 경험에 의존한 결과물이었다.

특히 2010년대 들어 이른바 ‘패스트 패션(fast fashion)’ 브랜드 간의 경쟁이 치열해지면서 이 문제는 치명타가 됐다. 자라, H&M, 유니클로 등 앞선 디자인과 좋은 소재를 내세운 글로벌 업체들과 비교했을 때 경쟁력이 떨어질 수밖에 없었다. 자라는 수백 명의 디자이너를 두고 패션 트렌드를 주도했다. H&M은 유명 디자이너나 타 브랜드와 협업해 다양한 스타일의 옷을 출시했다. 유니클로는 유명 섬유제조업체들과 협업해 질 좋은 소재의 옷을 저렴한 가격에 내놔 승부를 봤다.

포에버21도 2008년부터 마케팅과 디자인 전문 인력을 기용해 새로운 변화를 꾀했지만 큰 성과를 거두지 못했다. 장 회장을 비롯한 창업주 가족이 외부 인력을 불신해 새로운 제안이나 충고를 잘 받아들이지 않았기 때문이다. 포에버21에서 일했던 한 디자이너는 “독창적인 제품을 생산하기보다 저렴하고 시중에서 인기가 있는 제품의 복제품을 생산하기 때문에 디자이너가 쓸모가 없었다”고 회고했다.

○ 노동법 위반·협력업체 ‘갑질’로 브랜드 이미지 타격

이후에도 노동법 위반 관련 이슈는 끊이질 않았다. 2012년에는 직원들이 같은 이유를 들어 소송을 냈고 결국 포에버21의 잘못임이 밝혀졌다. 2016년 연방노동부 단속결과에서도 노동법 관련 규정을 가장 많이 어긴 기업이라는 불명예를 얻었다.

20여 년간 함께 일해 온 공급업체 이탈도 크게 증가했다. 공급가를 무리하게 낮추고 대금 결제도 제때 하지 않는 것에 대한 불만이 속출한 것이다. 한 업주는 “유니클로 같은 경쟁업체는 공급업체를 철저하게 관리하고 있지만 포에버21은 여전히 공급업체에 과도한 책임과 불리한 조건을 제시하고 있다”고 말했다.

○ ‘싸지도 않다’, 외면한 소비자들

포에버21은 내부 역량 부족, 이해관계자와의 불협화음 등의 요인이 겹치면서 하향세를 보이기 시작했다. 무엇보다 제품 경쟁력이 떨어졌다. 디자인, 가격 등 다양한 경쟁력을 내세운 브랜드들이 대거 등장하면서 소비자들이 포에버21을 선택할 요인이 사라져갔다.

결국 포에버21은 2019년 미국 내 매장 178개를 폐점했고 일본 매장 14개도 철수했다. 직원 수는 2만8500명으로 4년 전보다 절반 가까이 줄었다. 포에버21은 이름처럼 영원하고자 했던 꿈을 이렇게 접고 있다.

윤현종 인터비즈 기자 Inter-biz@naver.com

정리=이미영 기자 mylee03@donga.com

포에버21’은 노동법 위반 관련 이슈가 끊이지 않아 보이콧에 시달리기도 했다. 사진은 이에 항의해 불매운동에 나선 소비자들이 2015년 페이스북 그룹 계정, ‘Boycott Forever21 for Supporting Forced Labor’에 올린 ‘포에버21’ 매장 앞 시위 모습.

포에버21’은 노동법 위반 관련 이슈가 끊이지 않아 보이콧에 시달리기도 했다. 사진은 이에 항의해 불매운동에 나선 소비자들이 2015년 페이스북 그룹 계정, ‘Boycott Forever21 for Supporting Forced Labor’에 올린 ‘포에버21’ 매장 앞 시위 모습.그런데 그 이듬해부터 심상치 않은 분위기가 감지됐다. 매출이 점점 줄더니 2017년에는 2년 전 매출보다 25% 가까이 감소한 34억 달러를 기록했다. 소비자는 포에버21의 옷이 싸지도 않고 트렌드도 반영하지 못했다는 이유로 외면했다. 2019년 9월, 결국 이 회사는 미국 델라웨어주 연방법원에 파산보호 신청을 하기에 이른다. 포에버21의 실패 요인은 무엇일까. DBR(동아비즈니스리뷰) 12월 15일자(287호)에 소개된 케이스스터디를 요약해 소개한다.

○ 디자인 전담팀 없이 25년간 반복된 저가 전략의 실패

‘고객이 입고 싶어 하는 옷을 최대한 싸고 빠르게 공급받아 저렴한 가격에 판매하는 것.’ 포에버21의 비즈니스 전략은 단순했다. 경제적 여유가 없지만 패션에 민감한 젊은 세대들의 니즈를 공략한 것이다. 결국 효율적인 공급망 관리가 관건이었다. 장 회장은 LA 인근을 샅샅이 뒤져 저렴하면서도 패션 트렌드를 잘 반영한 제품을 생산하는 공급업체를 찾는 데 주력했다. 이렇게 확보한 제품들을 저가로 판매해 매출을 늘리고 매장을 확장하는 방식으로 성장했다.

하지만 이 전략은 오히려 포에버21의 발목을 잡았다. 공급업체에만 의존하는 바람에 내부의 핵심 역량을 키우지 못한 탓이다. 놀랍게도 포에버21은 창업 이후 20여 년 동안 디자인 전담팀이 없었다. 매일 400여 개 신상품을 쏟아냈지만 대부분 감이나 과거 경험에 의존한 결과물이었다.

특히 2010년대 들어 이른바 ‘패스트 패션(fast fashion)’ 브랜드 간의 경쟁이 치열해지면서 이 문제는 치명타가 됐다. 자라, H&M, 유니클로 등 앞선 디자인과 좋은 소재를 내세운 글로벌 업체들과 비교했을 때 경쟁력이 떨어질 수밖에 없었다. 자라는 수백 명의 디자이너를 두고 패션 트렌드를 주도했다. H&M은 유명 디자이너나 타 브랜드와 협업해 다양한 스타일의 옷을 출시했다. 유니클로는 유명 섬유제조업체들과 협업해 질 좋은 소재의 옷을 저렴한 가격에 내놔 승부를 봤다.

포에버21도 2008년부터 마케팅과 디자인 전문 인력을 기용해 새로운 변화를 꾀했지만 큰 성과를 거두지 못했다. 장 회장을 비롯한 창업주 가족이 외부 인력을 불신해 새로운 제안이나 충고를 잘 받아들이지 않았기 때문이다. 포에버21에서 일했던 한 디자이너는 “독창적인 제품을 생산하기보다 저렴하고 시중에서 인기가 있는 제품의 복제품을 생산하기 때문에 디자이너가 쓸모가 없었다”고 회고했다.

○ 노동법 위반·협력업체 ‘갑질’로 브랜드 이미지 타격

또 포에버21은 회사의 핵심 자원인 공급업체와 직원을 관리하지 못해 브랜드 이미지에 큰 타격을 입었다. 매출 1억 달러를 넘기고 미국 전역으로 매장을 확대할 즈음부터 각종 송사에 시달렸던 것이다. 2001년 아시아태평양법률센터와 의류노동자센터가 봉제 하청 노동자 19명을 대변해 소송을 건 것이 그 시작이다. 최저임금에 못 미치는 돈을 지불한 데다 근무수당 없이 초과근무를 시켰다는 이유에서다. 이 사건은 포에버21 보이콧 운동으로 이어졌다. 2007년에는 이 사건을 고발하는 다큐멘터리 영화 ‘메이드 인 LA(Made in LA)’가 제작되기도 했다.

이후에도 노동법 위반 관련 이슈는 끊이질 않았다. 2012년에는 직원들이 같은 이유를 들어 소송을 냈고 결국 포에버21의 잘못임이 밝혀졌다. 2016년 연방노동부 단속결과에서도 노동법 관련 규정을 가장 많이 어긴 기업이라는 불명예를 얻었다.

20여 년간 함께 일해 온 공급업체 이탈도 크게 증가했다. 공급가를 무리하게 낮추고 대금 결제도 제때 하지 않는 것에 대한 불만이 속출한 것이다. 한 업주는 “유니클로 같은 경쟁업체는 공급업체를 철저하게 관리하고 있지만 포에버21은 여전히 공급업체에 과도한 책임과 불리한 조건을 제시하고 있다”고 말했다.

○ ‘싸지도 않다’, 외면한 소비자들

포에버21은 내부 역량 부족, 이해관계자와의 불협화음 등의 요인이 겹치면서 하향세를 보이기 시작했다. 무엇보다 제품 경쟁력이 떨어졌다. 디자인, 가격 등 다양한 경쟁력을 내세운 브랜드들이 대거 등장하면서 소비자들이 포에버21을 선택할 요인이 사라져갔다.

결국 포에버21은 2019년 미국 내 매장 178개를 폐점했고 일본 매장 14개도 철수했다. 직원 수는 2만8500명으로 4년 전보다 절반 가까이 줄었다. 포에버21은 이름처럼 영원하고자 했던 꿈을 이렇게 접고 있다.

윤현종 인터비즈 기자 Inter-biz@naver.com

정리=이미영 기자 mylee03@donga.com

비즈N 탑기사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원 “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

“1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’ 10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플

10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플- 꿀로 위장한 고농축 대마 오일…밀수범 2명 구속 송치

- 송지아·윤후, 머리 맞대고 다정 셀카…‘아빠! 어디가?’ 꼬마들 맞아? 폭풍 성장

- 한소희 올린 ‘칼 든 강아지’ 개 주인 등판…“유기견이 슈퍼스타 됐다” 자랑

- 딱 한 장만 산 복권이 1등 당첨…20년간 월 700만원

- 기존 크림빵보다 6.6배 큰 ‘크림대빵’ 인기

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈 “팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’

“팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’ 명품 ‘에루샤’ 국내 매출 4조 돌파… 사회기부는 18억 그쳐

명품 ‘에루샤’ 국내 매출 4조 돌파… 사회기부는 18억 그쳐 “AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장

“AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장 “당하는 줄도 모르고 당한다”…SW 공급망 해킹 늘자 팔 걷은 정부

“당하는 줄도 모르고 당한다”…SW 공급망 해킹 늘자 팔 걷은 정부- 빚 못갚는 건설-부동산업체… 5대銀 ‘깡통대출’ 1년새 26% 급증

- IMF “韓, GDP 대비 정부 부채 작년 55.2%…5년뒤 60% 육박”

- 이건희, 19년전 ‘디자인 선언’한 밀라노… 삼성, 가전작품 전시회

- LH 작년 영업이익 98% 급감… 공공주택 사업까지 차질 우려

- 분식점부터 프렌치 호텔까지, 진화하는 팝업스토어