[뉴스룸/정세진]은둔의 한국 경영자들

정세진 산업부 기자

입력 2017-09-05 03:00 수정 2017-09-05 03:00

정세진 산업부 기자

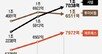

정세진 산업부 기자지식플랫폼 기업인 에스티유니타스의 윤성혁 대표(37)는 지난해 한 직원으로부터 이런 말을 들었다. 이 직원의 부탁 요지는 “회사가 성장했지만 외부에서는 아는 사람이 없어 여자친구 부모에게 회사를 소개하기 힘들다. 회사 홍보 좀 해달라”는 것이다. 이 회사는 정보기술(IT)과 영어콘텐츠를 융합한 사업 모델로 창업 7년여 만에 매출 4000억 원을 달성할 만큼 성장한 벤처기업이다. 그럼에도 창업자인 윤 대표는 좀처럼 본인의 창업스토리를 이야기하기 부담스러워했다. 하지만 그는 젊은 직원의 이야기에 최근 언론 인터뷰에 나섰다.

윤 대표처럼 한국의 벤처 기업가들이 외부 노출을 꺼리는 것은 흔한 일이다. 한국의 스타벤처기업인들도 크게 다르지 않다. 네이버의 창업자 이해진 전 이사회 의장은 물론이고 카카오의 김범수, 다음의 이재웅, 넥슨의 김정주 등은 공통적으로 ‘은둔의 경영자’들이다. 미국 실리콘밸리의 스타창업가인 페이스북의 마크 저커버그나 테슬라의 일론 머스크 등보다도 얼굴 보기 힘들다는 게 한국 벤처기업계의 탄식이다. 대기업 오너라고 다를 게 없다. 주요 대기업 홍보팀은 비판적인 기사는 물론 칭찬조차 언론에 노출되기를 꺼린다.

한국의 경영자들은 ‘튀면 죽는다’는 한국적인 정서 때문에 숨는지도 모르겠다. 자칫 사회적으로 민감한 발언을 하거나 정부 정책과 어긋나는 이야기를 했다가는 당장 세무조사부터 걱정해야 한다. 이들 기업이 탈세를 해서가 아니다. 보복성 세무조사 자체가 기업의 경영활동을 크게 위축시키는 탓이다.

한국 경영자들은 소통보다는 침묵하는 게 낫다는 한국식 경영의 묘수도 깨쳤다. 자칫 언론이나 대중과 허심탄회하게 이야기를 하다 말실수라도 한다면 말꼬리를 물고 늘어지는 일부 언론의 등쌀에 득보다 실이 크다고 느끼는 것이다. 벤처기업의 한 창업가는 “10년 이상 노력해 성과를 거둬도 외부에서는 무슨 특혜라도 받은 것처럼 생각하는 분위기 때문에 창업 스토리를 이야기하는 것조차 부담스럽다”고 말했다.

스타 벤처기업가들의 출현을 막는 것은 ‘성공 아니면 실패’라는 한국의 이분법적인 벤처 생태계 책임도 있다. 한국에서 창업가가 경제적인 보상을 받는 방법은 코스닥에 회사를 상장하는 게 사실상 유일하다. 국내의 인수합병(M&A) 시장이 워낙 작다 보니 일정 부분 성공을 거둔 뒤에 회사를 매각해 경제적인 보상을 받는 게 쉽지 않다. 결국 한국에서 자신의 이름 앞에 ‘성공’이라는 수식어를 붙이려면 창업에서 상장까지 평균 15년 안팎을 버텨야 한다. 짧은 시간 내에 스타 벤처기업인이 나오기 어려운 한국의 구조적인 문제다.

2008년 글로벌 금융위기를 맞은 미국을 구렁텅이에서 꺼낸 것은 버락 오바마 전 대통령의 “Yes, We can Change(그래, 우리는 바꿀 수 있다)”만은 아니었다. 실리콘밸리의 괴짜였던 스티브 잡스가 “혁명적인 제품이 세상을 바꾼다”며 내놓은 아이폰이 침체된 미국을 정보기술(IT)이 주도하는 새로운 경제로 이끌었다. 북핵과 경제위기로 내우외환에 빠진 한국에서 더 이상의 정치 과잉 메시지는 불필요하다. 스타 기업인들이 계속 등장해 청년의 마음에 ‘야성적 충동’을 불러일으키는 게 급선무다. 기업인들이 말문을 열고 대중 앞에 스스럼없이 서게 하는 게 정치인과 공무원들이 할 진짜 일이다.

정세진 산업부 기자 mint4a@donga.com

비즈N 탑기사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원 “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

“1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’ 10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플

10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플- 꿀로 위장한 고농축 대마 오일…밀수범 2명 구속 송치

- 송지아·윤후, 머리 맞대고 다정 셀카…‘아빠! 어디가?’ 꼬마들 맞아? 폭풍 성장

- 한소희 올린 ‘칼 든 강아지’ 개 주인 등판…“유기견이 슈퍼스타 됐다” 자랑

- 딱 한 장만 산 복권이 1등 당첨…20년간 월 700만원

- 기존 크림빵보다 6.6배 큰 ‘크림대빵’ 인기

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈 “팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’

“팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’ 명품 ‘에루샤’ 국내 매출 4조 돌파… 사회기부는 18억 그쳐

명품 ‘에루샤’ 국내 매출 4조 돌파… 사회기부는 18억 그쳐 “AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장

“AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장 “당하는 줄도 모르고 당한다”…SW 공급망 해킹 늘자 팔 걷은 정부

“당하는 줄도 모르고 당한다”…SW 공급망 해킹 늘자 팔 걷은 정부- 빚 못갚는 건설-부동산업체… 5대銀 ‘깡통대출’ 1년새 26% 급증

- IMF “韓, GDP 대비 정부 부채 작년 55.2%…5년뒤 60% 육박”

- 이건희, 19년전 ‘디자인 선언’한 밀라노… 삼성, 가전작품 전시회

- LH 작년 영업이익 98% 급감… 공공주택 사업까지 차질 우려

- 분식점부터 프렌치 호텔까지, 진화하는 팝업스토어