공장규제 과감히 걷어낸 논산 제조업투자 年평균 2.9% 늘어

김창덕기자 , 김성규기자

입력 2016-11-29 03:00 수정 2016-11-29 03:00

서울 제외한 전국 203곳 지자체 경제활동친화성-투자 성적표 분석

경기 부천시의 펌프 제조업체 신한일전기는 1976년 시 계획에 따라 공장 부지 절반이 주거지역으로 편입됐다. 공장 신축이나 증설할 수 있는 길이 완전히 막혀버린 것이었다. 이 회사는 1980년대 중반부터 거의 30년간 규제를 풀어달라고 애원했지만 지자체는 꿈쩍도 하지 않았다. 공장설비 이전 비용이 만만치 않아 주변의 다른 회사들처럼 다른 지역으로 떠나지도 못했다.

경기 부천시의 펌프 제조업체 신한일전기는 1976년 시 계획에 따라 공장 부지 절반이 주거지역으로 편입됐다. 공장 신축이나 증설할 수 있는 길이 완전히 막혀버린 것이었다. 이 회사는 1980년대 중반부터 거의 30년간 규제를 풀어달라고 애원했지만 지자체는 꿈쩍도 하지 않았다. 공장설비 이전 비용이 만만치 않아 주변의 다른 회사들처럼 다른 지역으로 떠나지도 못했다.

신한일전기의 숙원은 2014년 11월 정종섭 당시 안전행정부 장관과 경기도 간 규제 개혁 ‘끝장토론’이 벌어지고 나서야 실마리가 풀렸다. 1년여가 지난 올해 1월 부천시는 신한일전기의 공장 신증설이 가능하도록 조치했다. 이 회사는 내년 150억 원을 투자해 공장을 새로 짓기로 했다. 이 회사 임원은 “장관이 나서니 1년 만에 해결이 되는데 왜 30년간 꿈쩍도 않았는지 모르겠다”며 “10년 전, 아니 5년 전에만 풀어줬더라도…”라며 아쉬워했다.

○ 경제활동친화성 좋으면 투자도 잘돼

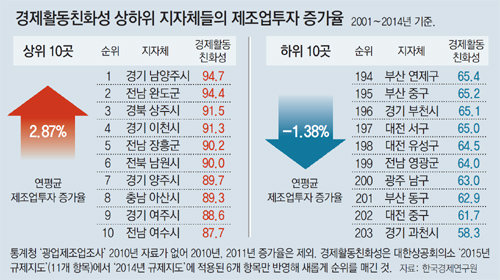

규제 개혁, 기업 유치 지원 등 경제활동친화성이 높은 지자체들의 연평균 제조업투자증가율(물가 수준 고려한 실질투자액 기준)이 그렇지 않은 지자체보다 2배 이상 높았던 것으로 나타났다.

28일 동아일보와 한국경제연구원이 전국 203개 기초지방자치단체(서울 제외)를 대상으로 2001∼2014년 연평균 제조업투자증가율을 비교·분석한 결과다. 지자체들의 경제활동친화성이 실질적인 투자 성과로 이어질 수 있다는 사실이 데이터로 입증된 것이다.

경제활동친화성 상위 30개와 하위 30개 지자체들의 연평균 제조업투자증가율은 각각 2.5%, 1.2%였다. 상하위 10개로 범위를 좁히면 격차는 더 크다. 상위 10곳의 연평균 제조업투자증가율은 2.9%였던 반면 하위 10곳은 ―1.4%로 14년간 오히려 뒷걸음질을 쳤다. 경제활동친화성 하위 10곳의 제조업 실질투자액은 2001년 상위 10곳의 22.1%였지만 2014년에는 이 비중이 10.2%까지 하락했다. 규제가 많고 기업 투자 유치 및 창업 지원 정책이 부족한 지자체들이 얼마나 극심한 성장 정체를 겪어왔는지 보여주는 대목이다.

○ 지자체별로 엇갈린 현실

신한일전기가 위치한 부천시의 지난해 경제활동친화성은 203개 지자체 중 196위였다. 2001∼2014년 부천시의 연평균 제조업투자증가율은 ―2.6%였다. 경기 군포시(189위)도 사정이 다르지 않다. 같은 기간 군포시의 제조업투자증가율은 ―3.2%. 내비게이션 제조업체 에쓰오씨의 장범진 대표는 직접적 규제보다는 공무원들의 소극적 태도를 꼬집었다. 장 대표는 “수도권이라 ‘기업 과밀억제’를 위한 규제는 널려 있는데 기업 유인책은 별로 없다”며 “관할 지자체가 중소기업 대상 지원정책을 안내하는 메일 하나 보내는 걸 본 적이 없다”고 토로했다.

반면 제조업 투자가 연평균 2.9%씩 늘어난 충남 논산시(12위)는 대조적인 모습이다.

논산시는 2014년 2월 ‘친환경 개발을 위한 업무처리 지침’을 자체 폐지했다. 유해물질 배출 공장을 짓지 못하도록 하기 위해 2010년 8월 제정한 이 지침을 놓고 ‘과도한 규제’라는 기업 민원이 잇따르자 과감한 결단을 내린 것이다. 그러자 방산 전문업체 풍산FNS는 지난해 2억 원을 투자해 무기용 센서 생산시설을 증축했다. 비록 소규모 투자지만 기업 투자에 다시 물꼬를 텄다는 점에서 매우 고무적인 일로 받아들여졌다. 지자체의 적극적인 기업 유치 노력도 논산시에 활력을 돌게 하는 요인이다. 논산시는 2014년 250억 원 규모의 모나리자 공장을 이전해 오는 한편 동양강철 본사 및 3개 계열사도 유치했다.

이병기 한경연 미래성장동력실장은 “국가 전체로 시야를 넓혀 본다면 정치권에서 밀어붙이고 있는 경제민주화 법안들이 경제 활동을 크게 위축시킬 수 있다는 것을 보여주는 연구결과”라고 말했다.

김창덕 drake007@donga.com·김성규 기자

신한일전기의 숙원은 2014년 11월 정종섭 당시 안전행정부 장관과 경기도 간 규제 개혁 ‘끝장토론’이 벌어지고 나서야 실마리가 풀렸다. 1년여가 지난 올해 1월 부천시는 신한일전기의 공장 신증설이 가능하도록 조치했다. 이 회사는 내년 150억 원을 투자해 공장을 새로 짓기로 했다. 이 회사 임원은 “장관이 나서니 1년 만에 해결이 되는데 왜 30년간 꿈쩍도 않았는지 모르겠다”며 “10년 전, 아니 5년 전에만 풀어줬더라도…”라며 아쉬워했다.

○ 경제활동친화성 좋으면 투자도 잘돼

규제 개혁, 기업 유치 지원 등 경제활동친화성이 높은 지자체들의 연평균 제조업투자증가율(물가 수준 고려한 실질투자액 기준)이 그렇지 않은 지자체보다 2배 이상 높았던 것으로 나타났다.

28일 동아일보와 한국경제연구원이 전국 203개 기초지방자치단체(서울 제외)를 대상으로 2001∼2014년 연평균 제조업투자증가율을 비교·분석한 결과다. 지자체들의 경제활동친화성이 실질적인 투자 성과로 이어질 수 있다는 사실이 데이터로 입증된 것이다.

경제활동친화성 상위 30개와 하위 30개 지자체들의 연평균 제조업투자증가율은 각각 2.5%, 1.2%였다. 상하위 10개로 범위를 좁히면 격차는 더 크다. 상위 10곳의 연평균 제조업투자증가율은 2.9%였던 반면 하위 10곳은 ―1.4%로 14년간 오히려 뒷걸음질을 쳤다. 경제활동친화성 하위 10곳의 제조업 실질투자액은 2001년 상위 10곳의 22.1%였지만 2014년에는 이 비중이 10.2%까지 하락했다. 규제가 많고 기업 투자 유치 및 창업 지원 정책이 부족한 지자체들이 얼마나 극심한 성장 정체를 겪어왔는지 보여주는 대목이다.

○ 지자체별로 엇갈린 현실

신한일전기가 위치한 부천시의 지난해 경제활동친화성은 203개 지자체 중 196위였다. 2001∼2014년 부천시의 연평균 제조업투자증가율은 ―2.6%였다. 경기 군포시(189위)도 사정이 다르지 않다. 같은 기간 군포시의 제조업투자증가율은 ―3.2%. 내비게이션 제조업체 에쓰오씨의 장범진 대표는 직접적 규제보다는 공무원들의 소극적 태도를 꼬집었다. 장 대표는 “수도권이라 ‘기업 과밀억제’를 위한 규제는 널려 있는데 기업 유인책은 별로 없다”며 “관할 지자체가 중소기업 대상 지원정책을 안내하는 메일 하나 보내는 걸 본 적이 없다”고 토로했다.

반면 제조업 투자가 연평균 2.9%씩 늘어난 충남 논산시(12위)는 대조적인 모습이다.

논산시는 2014년 2월 ‘친환경 개발을 위한 업무처리 지침’을 자체 폐지했다. 유해물질 배출 공장을 짓지 못하도록 하기 위해 2010년 8월 제정한 이 지침을 놓고 ‘과도한 규제’라는 기업 민원이 잇따르자 과감한 결단을 내린 것이다. 그러자 방산 전문업체 풍산FNS는 지난해 2억 원을 투자해 무기용 센서 생산시설을 증축했다. 비록 소규모 투자지만 기업 투자에 다시 물꼬를 텄다는 점에서 매우 고무적인 일로 받아들여졌다. 지자체의 적극적인 기업 유치 노력도 논산시에 활력을 돌게 하는 요인이다. 논산시는 2014년 250억 원 규모의 모나리자 공장을 이전해 오는 한편 동양강철 본사 및 3개 계열사도 유치했다.

이병기 한경연 미래성장동력실장은 “국가 전체로 시야를 넓혀 본다면 정치권에서 밀어붙이고 있는 경제민주화 법안들이 경제 활동을 크게 위축시킬 수 있다는 것을 보여주는 연구결과”라고 말했다.

김창덕 drake007@donga.com·김성규 기자

비즈N 탑기사

상하이 100년간 3m 침식, 中도시 절반이 가라앉고 있다

상하이 100년간 3m 침식, 中도시 절반이 가라앉고 있다 김지훈, 할리우드 진출한다…아마존 ‘버터플라이’ 주연 합류

김지훈, 할리우드 진출한다…아마존 ‘버터플라이’ 주연 합류 “도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원- “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

- 10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플

- 꿀로 위장한 고농축 대마 오일…밀수범 2명 구속 송치

- 송지아·윤후, 머리 맞대고 다정 셀카…‘아빠! 어디가?’ 꼬마들 맞아? 폭풍 성장

- 한소희 올린 ‘칼 든 강아지’ 개 주인 등판…“유기견이 슈퍼스타 됐다” 자랑

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈 둔촌주공 38평 입주권 22억 넘어…잠실 ‘엘리트’ 추격

둔촌주공 38평 입주권 22억 넘어…잠실 ‘엘리트’ 추격 물 건너간 ‘금리인하’…집값 반등 기대감에 ‘찬물’ 끼얹나

물 건너간 ‘금리인하’…집값 반등 기대감에 ‘찬물’ 끼얹나 “팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’

“팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’ “AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장

“AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장- 빚 못갚는 건설-부동산업체… 5대銀 ‘깡통대출’ 1년새 26% 급증

- “옆건물 구내식당 이용”…고물가 직장인 신풍속도

- 사과값 잡히니 배추·양배추 들썩…평년보다 2천원 넘게 뛰어

- “당하는 줄도 모르고 당한다”…SW 공급망 해킹 늘자 팔 걷은 정부

- IMF “韓, GDP 대비 정부 부채 작년 55.2%…5년뒤 60% 육박”

![“소득 낮은 신혼부부, 보증금 5%만 내는 전세임대로”[부동산 빨간펜] “소득 낮은 신혼부부, 보증금 5%만 내는 전세임대로”[부동산 빨간펜]](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN_REALESTATE/124551365.2.thumb.jpg)