은행원 횡령 5년간 1056억… ‘암행어사’ 뜬다

백연상기자 , 장윤정기자

입력 2015-03-03 03:00 수정 2015-03-03 03:00

여직원이 1년 넘게 시재금 횡령… 지점장은 예금 499억 빼돌려

“개인보다 감시시스템이 더 문제”… 일부 은행들, 감사조직 강화나서

“어, 왜 1억2000만 원이 비지?” 전북 전주의 모 농협 지점장 A 씨는 1월 27일 오전 눈앞이 컴컴해졌다. 출근 후 금고 안에 있던 시재금(時在金)을 확인해 보니 전산상에 있는 금액보다 한두 푼도 아니고 무려 1억2000만 원이나 비어 있었다. 외부인이 돈을 가져가기란 사실상 불가능했다. 금고까지 이르는 길에는 10여 대의 감시카메라가 설치돼 있고 금고에 들어가려면 비밀번호를 입력하고 두께 20cm의 철문을 열어야 했다. 결국 경찰에 신고한 뒤 폐쇄회로(CC)TV를 돌려보던 농협 직원들과 경찰들은 깜짝 놀랐다. 며칠간 금고에 돈이 드나든 흔적이 전혀 없었기 때문이었다.

“어, 왜 1억2000만 원이 비지?” 전북 전주의 모 농협 지점장 A 씨는 1월 27일 오전 눈앞이 컴컴해졌다. 출근 후 금고 안에 있던 시재금(時在金)을 확인해 보니 전산상에 있는 금액보다 한두 푼도 아니고 무려 1억2000만 원이나 비어 있었다. 외부인이 돈을 가져가기란 사실상 불가능했다. 금고까지 이르는 길에는 10여 대의 감시카메라가 설치돼 있고 금고에 들어가려면 비밀번호를 입력하고 두께 20cm의 철문을 열어야 했다. 결국 경찰에 신고한 뒤 폐쇄회로(CC)TV를 돌려보던 농협 직원들과 경찰들은 깜짝 놀랐다. 며칠간 금고에 돈이 드나든 흔적이 전혀 없었기 때문이었다.

보름여간 골머리를 앓던 경찰은 결국 내부에서 범인을 찾았다. 경찰에 따르면 출납 담당 여직원 B 씨는 자동화기기(ATM)에 1000만 원을 채워 넣어야 할 때, 전산상으로는 1000만 원을 넣어놓은 것처럼 꾸미고 실제로는 500만 원을 가로채 왔다. B 씨가 1년 넘게 이렇게 횡령을 하는 바람에 금고 시재금이 1억2000만 원이나 부족했던 것이다.

○ 잊을 만하면 터지는 은행원의 ‘횡령’

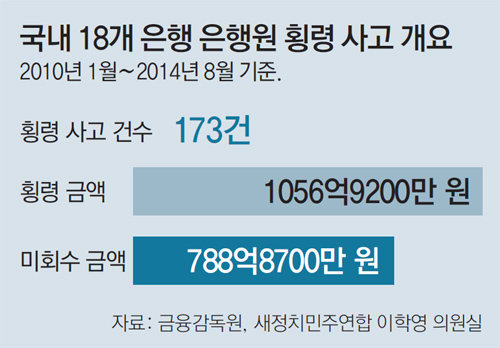

신뢰를 바탕으로 하는 은행에서 은행원들이 고객들의 예금이나 시재금 등을 가로채는 횡령 사고가 끊이지 않고 있다. 2010년부터 2014년 8월까지 18개 은행에서 일어난 횡령 사고는 173건, 금액으로는 1056억 원에 이른다. 농협의 횡령 및 유용 건수가 42건으로 가장 많았고 이어 △우리은행 29건 △신한은행 26건 △국민은행 16건 △기업은행 15건 등의 순이다.

은행원들의 횡령 수법도 가지각색이다. 지난해 8월 경남 창원 시내에 있는 경남은행 모 지점 여직원은 금전출납 업무를 담당하며 은행 시재금 13여억 원을 몰래 빼내 애인에게 건네줬다. 혼자 수백억 원을 빼돌린 간 큰 지점장도 있었다. 2010년 고객의 통장과 도장을 직접 관리하던 외환은행의 모 지점장은 499억 원의 예금을 코스닥 상장사에 대출을 해줬다가 날려버렸다.

○ 은행들, 암행 감찰조직 도입

은행들은 횡령 사고를 ‘개인의 문제’로 돌리지만 내부 통제시스템이 부실한 것 아니냐는 지적도 이어진다. 실제로 이번 전주 농협 횡령 사고에서도 해당 지점의 시재금 결산이 허술했던 것으로 드러났다. 시재금은 은행에서 고객들이 예금을 찾으러 올 경우를 대비해 지점에 준비해 놓은 현금이다. 원칙적으로 지점들은 영업을 마치면 매일 셔터를 내리고 하루 동안 들어오고 나간 돈을 따져 시재금을 1000원, 100원 단위까지 꼼꼼하게 맞춰 봐야 한다. 창구 거래를 마치고 남은 돈은 물론 ATM의 돈도 예외가 아니다. 따라서 1억2000만 원이나 ATM을 통해 빠져나갔다는 이야기는 1년 넘는 기간에 매일 시재금 결산이 제대로 이뤄지지 않았다는 뜻이다.

횡령 사고가 반복되자 일부 은행들은 ‘암행어사’처럼 불시에 은행 지점을 점검하는 조직을 만드는 등 내부 통제 강화에 나섰다. 기업은행은 올해 1월 불시점검을 전담하는 ‘특별기동감사팀’을 신설했고 신협도 외부 인력 중심의 ‘순회감독역’을 새로 만들었다. 신한은행에서는 현재 베테랑 퇴직자 380명을 영업점의 일일 거래 등을 점검하는 감사 업무에 동원하고 있다.

한 시중은행 관계자는 “근무 경력이 쌓이다 보면 돈도 ‘제품’이나 ‘자재’처럼 느껴져 별다른 욕심이 생기지 않지만 신입사원이나 생활고, 도벽에 시달리는 직원은 돈의 유혹에 넘어가는 일이 종종 생긴다”며 “내부 통제시스템을 더욱 강화하는 수밖에 없다”고 말했다.

장윤정 yunjung@donga.com·백연상 기자

“개인보다 감시시스템이 더 문제”… 일부 은행들, 감사조직 강화나서

보름여간 골머리를 앓던 경찰은 결국 내부에서 범인을 찾았다. 경찰에 따르면 출납 담당 여직원 B 씨는 자동화기기(ATM)에 1000만 원을 채워 넣어야 할 때, 전산상으로는 1000만 원을 넣어놓은 것처럼 꾸미고 실제로는 500만 원을 가로채 왔다. B 씨가 1년 넘게 이렇게 횡령을 하는 바람에 금고 시재금이 1억2000만 원이나 부족했던 것이다.

○ 잊을 만하면 터지는 은행원의 ‘횡령’

신뢰를 바탕으로 하는 은행에서 은행원들이 고객들의 예금이나 시재금 등을 가로채는 횡령 사고가 끊이지 않고 있다. 2010년부터 2014년 8월까지 18개 은행에서 일어난 횡령 사고는 173건, 금액으로는 1056억 원에 이른다. 농협의 횡령 및 유용 건수가 42건으로 가장 많았고 이어 △우리은행 29건 △신한은행 26건 △국민은행 16건 △기업은행 15건 등의 순이다.

은행원들의 횡령 수법도 가지각색이다. 지난해 8월 경남 창원 시내에 있는 경남은행 모 지점 여직원은 금전출납 업무를 담당하며 은행 시재금 13여억 원을 몰래 빼내 애인에게 건네줬다. 혼자 수백억 원을 빼돌린 간 큰 지점장도 있었다. 2010년 고객의 통장과 도장을 직접 관리하던 외환은행의 모 지점장은 499억 원의 예금을 코스닥 상장사에 대출을 해줬다가 날려버렸다.

○ 은행들, 암행 감찰조직 도입

은행들은 횡령 사고를 ‘개인의 문제’로 돌리지만 내부 통제시스템이 부실한 것 아니냐는 지적도 이어진다. 실제로 이번 전주 농협 횡령 사고에서도 해당 지점의 시재금 결산이 허술했던 것으로 드러났다. 시재금은 은행에서 고객들이 예금을 찾으러 올 경우를 대비해 지점에 준비해 놓은 현금이다. 원칙적으로 지점들은 영업을 마치면 매일 셔터를 내리고 하루 동안 들어오고 나간 돈을 따져 시재금을 1000원, 100원 단위까지 꼼꼼하게 맞춰 봐야 한다. 창구 거래를 마치고 남은 돈은 물론 ATM의 돈도 예외가 아니다. 따라서 1억2000만 원이나 ATM을 통해 빠져나갔다는 이야기는 1년 넘는 기간에 매일 시재금 결산이 제대로 이뤄지지 않았다는 뜻이다.

횡령 사고가 반복되자 일부 은행들은 ‘암행어사’처럼 불시에 은행 지점을 점검하는 조직을 만드는 등 내부 통제 강화에 나섰다. 기업은행은 올해 1월 불시점검을 전담하는 ‘특별기동감사팀’을 신설했고 신협도 외부 인력 중심의 ‘순회감독역’을 새로 만들었다. 신한은행에서는 현재 베테랑 퇴직자 380명을 영업점의 일일 거래 등을 점검하는 감사 업무에 동원하고 있다.

한 시중은행 관계자는 “근무 경력이 쌓이다 보면 돈도 ‘제품’이나 ‘자재’처럼 느껴져 별다른 욕심이 생기지 않지만 신입사원이나 생활고, 도벽에 시달리는 직원은 돈의 유혹에 넘어가는 일이 종종 생긴다”며 “내부 통제시스템을 더욱 강화하는 수밖에 없다”고 말했다.

장윤정 yunjung@donga.com·백연상 기자

비즈N 탑기사

백일 아기 비행기 좌석 테이블에 재워…“꿀팁” vs “위험”

백일 아기 비행기 좌석 테이블에 재워…“꿀팁” vs “위험” 최저임금 2만원 넘자 나타난 현상…‘원격 알바’ 등장

최저임금 2만원 넘자 나타난 현상…‘원격 알바’ 등장 “배우자에게 돈 보냈어요” 중고거래로 명품백 먹튀한 40대 벌금형

“배우자에게 돈 보냈어요” 중고거래로 명품백 먹튀한 40대 벌금형 이렇게 63억 건물주 됐나…김지원, 명품 아닌 ‘꾀죄죄한’ 에코백 들어

이렇게 63억 건물주 됐나…김지원, 명품 아닌 ‘꾀죄죄한’ 에코백 들어 상하이 100년간 3m 침식, 中도시 절반이 가라앉고 있다

상하이 100년간 3m 침식, 中도시 절반이 가라앉고 있다- 김지훈, 할리우드 진출한다…아마존 ‘버터플라이’ 주연 합류

- “도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

- 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

- 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

- “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

“옆건물 구내식당 이용”…고물가 직장인 신풍속도

“옆건물 구내식당 이용”…고물가 직장인 신풍속도 편의점 택배비 인상…e커머스 ‘반품교환’ 택배비도 오른다

편의점 택배비 인상…e커머스 ‘반품교환’ 택배비도 오른다 둔촌주공 38평 입주권 22억 넘어…잠실 ‘엘리트’ 추격

둔촌주공 38평 입주권 22억 넘어…잠실 ‘엘리트’ 추격 엄마 따라 밀레-보쉬 쓰던 伊서… 삼성, 가전 최고 브랜드로

엄마 따라 밀레-보쉬 쓰던 伊서… 삼성, 가전 최고 브랜드로 물 건너간 ‘금리인하’…집값 반등 기대감에 ‘찬물’ 끼얹나

물 건너간 ‘금리인하’…집값 반등 기대감에 ‘찬물’ 끼얹나- [DBR]기그 노동자 일하게 하려면… 개인의 목표와 관성 고려해야

- 카드론 잔액 또 늘며 역대 최대… 지난달 39조

- “비용 걱정 뚝”… 가성비 소형AI-양자AI가 뜬다

- [DBR]리더이자 팔로어인 중간관리자, ‘연결형 리더’가 돼야

- 사과값 잡히니 배추·양배추 들썩…평년보다 2천원 넘게 뛰어

![[머니 컨설팅]사적연금 받을 때 세금 유불리 따져봐야 [머니 컨설팅]사적연금 받을 때 세금 유불리 따져봐야](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN/124603682.2.thumb.jpg)