전셋값 내리막… 커지는 ‘깡통 전세’ 공포

장윤정기자 , 조윤경기자

입력 2019-02-11 03:00 수정 2019-02-11 12:38

금융당국 모니터링 강화

경남 창원시에 사는 A 씨(70) 부부는 최근 전용면적 86m² 아파트를 1억5500만 원에 팔기로 했다. 2월 전세 계약이 만료돼 1억7000만 원의 보증금을 세입자에게 돌려줘야 하지만 최근 전세 시세는 이보다 3000만 원 낮은 1억4000만 원 수준이다. 결국 집을 팔고도 노후자금 1500만 원을 보태야 겨우 전세금 반환을 할 수 있었다. A 씨는 “4년 전 노후 대비용으로 2억1000만 원에 집을 사들였는데 결국 손해만 보고 팔게 됐다”며 씁쓸해했다. 창원의 B공인중개사사무소 관계자는 “그나마 어떻게든 전세금을 돌려줄 수 있는 경우는 양호한 편”이라며 “투자 용도로 주택을 2, 3채 사 놓은 사람들은 한계 상황에 이르렀다”고 전했다.

경남 창원시에 사는 A 씨(70) 부부는 최근 전용면적 86m² 아파트를 1억5500만 원에 팔기로 했다. 2월 전세 계약이 만료돼 1억7000만 원의 보증금을 세입자에게 돌려줘야 하지만 최근 전세 시세는 이보다 3000만 원 낮은 1억4000만 원 수준이다. 결국 집을 팔고도 노후자금 1500만 원을 보태야 겨우 전세금 반환을 할 수 있었다. A 씨는 “4년 전 노후 대비용으로 2억1000만 원에 집을 사들였는데 결국 손해만 보고 팔게 됐다”며 씁쓸해했다. 창원의 B공인중개사사무소 관계자는 “그나마 어떻게든 전세금을 돌려줄 수 있는 경우는 양호한 편”이라며 “투자 용도로 주택을 2, 3채 사 놓은 사람들은 한계 상황에 이르렀다”고 전했다.

2, 3년 새 집값이 크게 떨어진 울산, 경남 창원시, 거제시 등 동남권 지역을 중심으로 최근 ‘깡통 전세’가 늘어나고 있다. 최종구 금융위원장도 지난달 25일 열린 가계부채관리 점검회의에서 올해 가계부채의 주요 리스크로 깡통 전세를 꼽았다.

○ 전세금 내리막에 전세금 못 내주는 집주인 늘어나

한국감정원에 따르면 전국의 아파트 전세금은 2017년 11월 말 이후 1년 2개월이 넘도록 줄곧 마이너스 행진을 하고 있다. 특히 울산(―10.44%), 경남 창원시(―9.49%) 등은 2년 만에 지역 평균 전세금이 10% 안팎 하락했다.

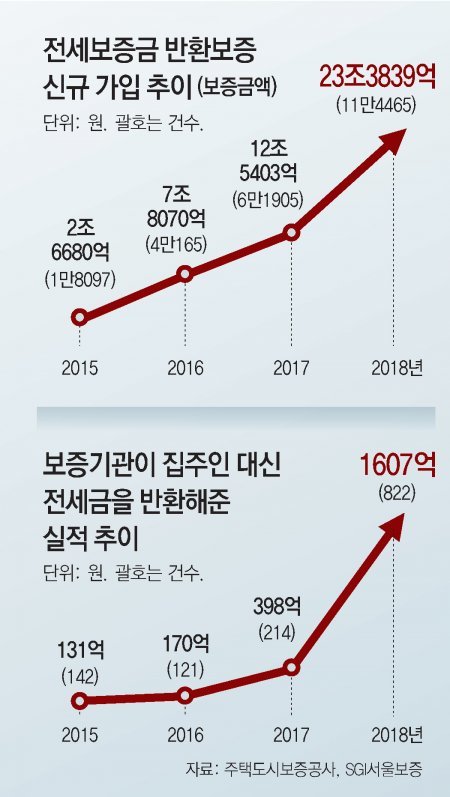

이 같은 전세금 하락은 집주인에게는 자금 압박이 될 수밖에 없다. 가령 전세금이 4억 원에서 3억 원으로 떨어지면 집주인은 1억 원의 자금을 더 마련해야 한다. 실제로 전세금이 떨어져 이전 전세금과의 차액을 마련하지 못하거나, 전세 매물이 나가지 않아 전세금을 돌려주지 못하는 집주인이 점차 늘어나는 추세다. SGI서울보증과 주택도시보증공사 등의 전세보증금 반환 보증 실적을 보면 지난해 두 회사가 집주인 대신 세입자에게 전세보증금을 돌려준 액수는 1607억 원으로 2017년 대비 4배 이상으로 불어났다. 가입 건수도 11만4465건으로 전년(6만1905건) 대비 크게 증가했다.

전세금 하락에 세입자가 전세보증금을 돌려받기 위해 경매 신청에 나서는 사례도 급증하고 있다. 경매정보회사 지지옥션에 따르면 임차인이 법원에 아파트 강제경매를 신청한 건수는 2017년 141건에서 지난해 221건으로 증가했다. 특히 9·13부동산대책 발표 직후인 지난해 11월에는 월별로 역대 최대인 32건의 경매 신청이 있었다.

○ 전세자금 대출 부실로 이어질까 주시

○ 전세자금 대출 부실로 이어질까 주시

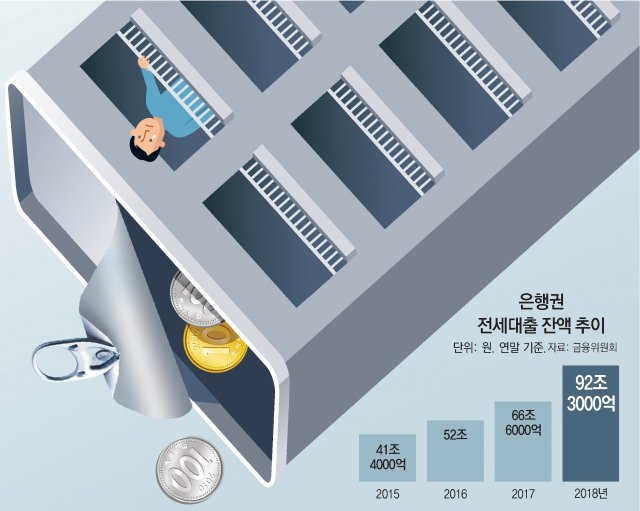

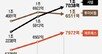

‘깡통 전세’는 전세대출의 부실화, 추가 집값 하락 등의 연쇄 충격으로 이어질 수 있다는 점에서 금융시장의 ‘리스크 요인’이다. 일단 전세대출을 받은 세입자가 제때 전세금을 돌려받지 못하면 대출이 연체될 수밖에 없다. 은행권 전세대출 잔액은 주택담보대출에 비해 상대적으로 규제가 느슨한 까닭에 2015년 말 41조4000억 원에서 지난해 말 92조3000억 원으로 급증했다. 또 집주인이 전세금 반환을 위해 급매물을 쏟아내면서 집값이 추가로 떨어질 수 있다.

금융당국 관계자는 “당장 관련 대책을 발표할 계획은 없다”면서도 “깡통 전세가 향후 우리 경제에 위험 요인이 될 수 있어 모니터링을 강화할 방침”이라고 말했다.

정부 안팎에서는 상황이 심각해질 경우 집주인에게 역전세 대출을 지원해 보증금 반환을 돕거나 경매 유예기간을 연장하는 방안 등이 필요하다는 의견도 나오고 있다.

장윤정 yunjung@donga.com / 조윤경 기자

2, 3년 새 집값이 크게 떨어진 울산, 경남 창원시, 거제시 등 동남권 지역을 중심으로 최근 ‘깡통 전세’가 늘어나고 있다. 최종구 금융위원장도 지난달 25일 열린 가계부채관리 점검회의에서 올해 가계부채의 주요 리스크로 깡통 전세를 꼽았다.

○ 전세금 내리막에 전세금 못 내주는 집주인 늘어나

한국감정원에 따르면 전국의 아파트 전세금은 2017년 11월 말 이후 1년 2개월이 넘도록 줄곧 마이너스 행진을 하고 있다. 특히 울산(―10.44%), 경남 창원시(―9.49%) 등은 2년 만에 지역 평균 전세금이 10% 안팎 하락했다.

이 같은 전세금 하락은 집주인에게는 자금 압박이 될 수밖에 없다. 가령 전세금이 4억 원에서 3억 원으로 떨어지면 집주인은 1억 원의 자금을 더 마련해야 한다. 실제로 전세금이 떨어져 이전 전세금과의 차액을 마련하지 못하거나, 전세 매물이 나가지 않아 전세금을 돌려주지 못하는 집주인이 점차 늘어나는 추세다. SGI서울보증과 주택도시보증공사 등의 전세보증금 반환 보증 실적을 보면 지난해 두 회사가 집주인 대신 세입자에게 전세보증금을 돌려준 액수는 1607억 원으로 2017년 대비 4배 이상으로 불어났다. 가입 건수도 11만4465건으로 전년(6만1905건) 대비 크게 증가했다.

전세금 하락에 세입자가 전세보증금을 돌려받기 위해 경매 신청에 나서는 사례도 급증하고 있다. 경매정보회사 지지옥션에 따르면 임차인이 법원에 아파트 강제경매를 신청한 건수는 2017년 141건에서 지난해 221건으로 증가했다. 특히 9·13부동산대책 발표 직후인 지난해 11월에는 월별로 역대 최대인 32건의 경매 신청이 있었다.

‘깡통 전세’는 전세대출의 부실화, 추가 집값 하락 등의 연쇄 충격으로 이어질 수 있다는 점에서 금융시장의 ‘리스크 요인’이다. 일단 전세대출을 받은 세입자가 제때 전세금을 돌려받지 못하면 대출이 연체될 수밖에 없다. 은행권 전세대출 잔액은 주택담보대출에 비해 상대적으로 규제가 느슨한 까닭에 2015년 말 41조4000억 원에서 지난해 말 92조3000억 원으로 급증했다. 또 집주인이 전세금 반환을 위해 급매물을 쏟아내면서 집값이 추가로 떨어질 수 있다.

금융당국 관계자는 “당장 관련 대책을 발표할 계획은 없다”면서도 “깡통 전세가 향후 우리 경제에 위험 요인이 될 수 있어 모니터링을 강화할 방침”이라고 말했다.

정부 안팎에서는 상황이 심각해질 경우 집주인에게 역전세 대출을 지원해 보증금 반환을 돕거나 경매 유예기간을 연장하는 방안 등이 필요하다는 의견도 나오고 있다.

장윤정 yunjung@donga.com / 조윤경 기자

비즈N 탑기사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원 “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

“1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’ 10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플

10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플- 꿀로 위장한 고농축 대마 오일…밀수범 2명 구속 송치

- 송지아·윤후, 머리 맞대고 다정 셀카…‘아빠! 어디가?’ 꼬마들 맞아? 폭풍 성장

- 한소희 올린 ‘칼 든 강아지’ 개 주인 등판…“유기견이 슈퍼스타 됐다” 자랑

- 딱 한 장만 산 복권이 1등 당첨…20년간 월 700만원

- 기존 크림빵보다 6.6배 큰 ‘크림대빵’ 인기

명품 ‘에루샤’ 국내 매출 4조 돌파… 사회기부는 18억 그쳐

명품 ‘에루샤’ 국내 매출 4조 돌파… 사회기부는 18억 그쳐 공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈 “팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’

“팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’ “AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장

“AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장 빚 못갚는 건설-부동산업체… 5대銀 ‘깡통대출’ 1년새 26% 급증

빚 못갚는 건설-부동산업체… 5대銀 ‘깡통대출’ 1년새 26% 급증- “당하는 줄도 모르고 당한다”…SW 공급망 해킹 늘자 팔 걷은 정부

- 이건희, 19년전 ‘디자인 선언’한 밀라노… 삼성, 가전작품 전시회

- LH 작년 영업이익 98% 급감… 공공주택 사업까지 차질 우려

- IMF “韓, GDP 대비 정부 부채 작년 55.2%…5년뒤 60% 육박”

- 분식점부터 프렌치 호텔까지, 진화하는 팝업스토어