덩치는 600조로 커졌는데… 돈 굴릴 인재 떠나는 국민연금

박성민 기자 , 신민기 기자

입력 2017-10-11 03:00 수정 2017-10-11 03:00

[국민연금 출범 30돌]국민 노후자금 ‘금융 외딴섬’ 우려

국민연금 기금운용본부는 지난달 경력직 기금 운용역을 뽑기 위한 최종 면접을 마쳤지만 아직 합격자를 발표하지 못하고 있다. 지원자들의 하향 평준화로 뽑을 만한 인재가 마땅치 않기 때문이다. 30∼40명 선발에 지원자는 200여 명으로 경쟁률은 7 대 1 정도였다. 1999년 기금운용본부 출범 후 최저 경쟁률이다. 그나마 자격 미달자 등 ‘허수’가 많아 유효 경쟁률은 이보다도 낮을 것으로 예상된다. 상반기(1∼6월) 채용 때도 비슷했다. 채용 계획의 절반인 15명밖에 뽑지 못했다. 불과 몇 년 전만 해도 업계에서 ‘난다 긴다’ 하는 실력자들이 기금운용본부에 입사하기 위해 줄을 섰다. 금융투자업계에선 “상전벽해(桑田碧海)가 따로 없다”는 얘기가 나온다.

국민연금 기금운용본부는 지난달 경력직 기금 운용역을 뽑기 위한 최종 면접을 마쳤지만 아직 합격자를 발표하지 못하고 있다. 지원자들의 하향 평준화로 뽑을 만한 인재가 마땅치 않기 때문이다. 30∼40명 선발에 지원자는 200여 명으로 경쟁률은 7 대 1 정도였다. 1999년 기금운용본부 출범 후 최저 경쟁률이다. 그나마 자격 미달자 등 ‘허수’가 많아 유효 경쟁률은 이보다도 낮을 것으로 예상된다. 상반기(1∼6월) 채용 때도 비슷했다. 채용 계획의 절반인 15명밖에 뽑지 못했다. 불과 몇 년 전만 해도 업계에서 ‘난다 긴다’ 하는 실력자들이 기금운용본부에 입사하기 위해 줄을 섰다. 금융투자업계에선 “상전벽해(桑田碧海)가 따로 없다”는 얘기가 나온다.

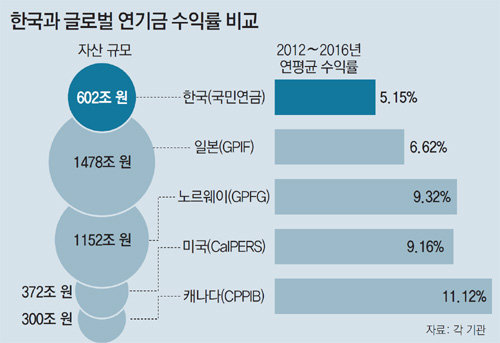

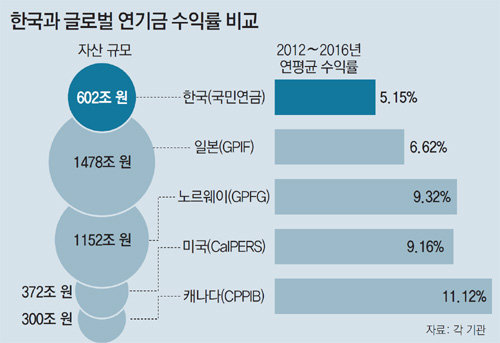

5000만 국민의 노후자금을 책임지는 국민연금이 위태롭다. 지난달로 공단 설립 30주년을 맞은 국민연금은 600조 원 규모의 세계 3대 연기금으로 성장했다. 하지만 올 초 공단이 전북 전주로 이전하면서 운용인력이 대거 이탈했고 아직도 그 빈자리를 채우지 못하고 있다. 국민연금이 덩치만 컸지 이처럼 우수 인력들이 외면하고 세계 시장과 유리(遊離)되면서 글로벌 경제의 ‘갈라파고스’가 됐다는 지적이 나온다.

○ 운용인력 대거 이탈… 빈자리도 못 채워

10일 국민연금 기금운용본부에 따르면 현재 재직 중인 운용역은 정원(274명)의 약 87%인 240명으로 30여 명이 빈자리로 남아있다. 연간 퇴직자 수는 2014년 9명, 2015년 10명에서 지난해엔 30명으로 크게 늘었다. 올 들어서도 20명 안팎이 짐을 쌌다. 올해 계약이 종료되는 운용역들의 연쇄 이탈도 우려되는 상황이다. 이런 인력난은 해외와 비교하면 더 심각하다. 1인당 굴리는 운용자산은 한국이 2조5000억 원으로 캐나다(약 2600억 원)의 10배에 이른다.

10일 국민연금 기금운용본부에 따르면 현재 재직 중인 운용역은 정원(274명)의 약 87%인 240명으로 30여 명이 빈자리로 남아있다. 연간 퇴직자 수는 2014년 9명, 2015년 10명에서 지난해엔 30명으로 크게 늘었다. 올 들어서도 20명 안팎이 짐을 쌌다. 올해 계약이 종료되는 운용역들의 연쇄 이탈도 우려되는 상황이다. 이런 인력난은 해외와 비교하면 더 심각하다. 1인당 굴리는 운용자산은 한국이 2조5000억 원으로 캐나다(약 2600억 원)의 10배에 이른다.

북한 리스크나 미국, 중국과의 통상 이슈 등으로 경제 환경이 급변하고 있지만 중요한 투자 결정을 내려야 하는 수장(首長)조차 없다. 문형표 전 이사장이 올해 2월 사퇴한 이후 아직까지 이사장을 뽑지 못하고 있다. 7월 강면욱 전 본부장이 임기를 채우지 못하고 중도하차한 후 기금운용본부장 자리도 석 달째 공석이다.

인재 유출은 공단이 전주혁신도시로 본사를 이전하면서 접근성 떨어진 게 직격탄이 됐다. 서울 중심의 인적 네트워크에서 배제되고 고급 투자 정보에 뒤처지는 것을 우려해 우수 인력들이 지원을 꺼리는 것이다. 해외 사모펀드(PEF)나 자산운용사들과의 교류도 한층 어려워졌다. 한 자산운용사 임원은 “전주 이전 후 기금운용본부를 방문하는 외국인 투자자의 숫자가 예년의 3분의 1 정도로 줄어든 것 같다”고 말했다.

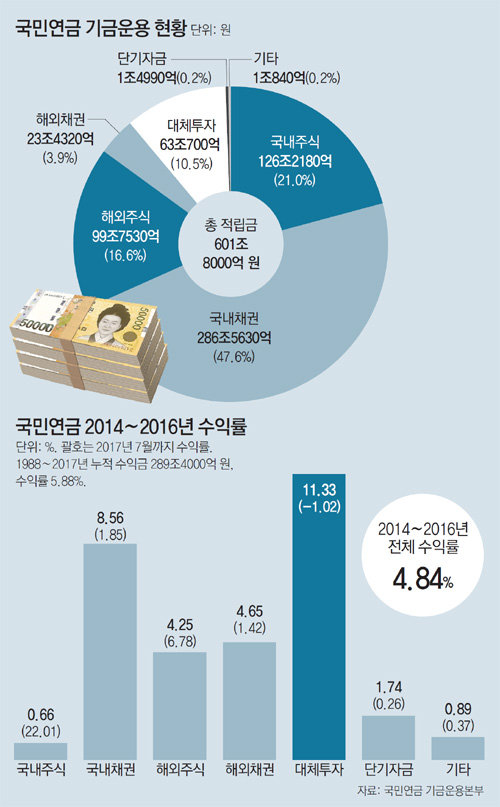

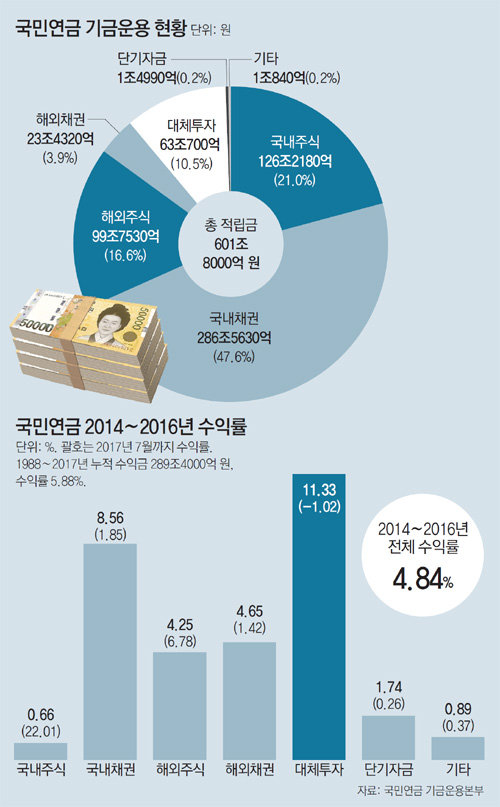

이런 공백은 투자 성과에도 악영향을 주고 있다. 가장 문제가 심각한 곳은 해외투자와 대체투자 분야다. 코스피 상승세에 힘입어 국내 주식에서는 올 들어 7월 말까지 22%의 수익을 거뒀지만 해외주식(6.78%), 해외채권(1.42%), 대체투자(―1.02%) 수익은 기대에 못 미쳤다. 세계 3위 규모인 국민연금이 ‘연못 속 고래’라는 지적을 받는 이유다.

현재 20%대에 머물고 있는 해외투자 비중을 2022년 말까지 40% 수준으로 늘릴 계획이지만 운용할 사람이 턱없이 부족하다. 국민연금의 해외투자 인력은 80여 명이다. 기금 규모가 10분의 1로 해외투자를 전담하는 한국투자공사(KIC)의 전체 인력 250여 명보다도 적다. 남재우 자본시장연구원 연구원은 “해외 인프라에 몇 조 원을 쏟겠다는 계획을 세워도 실제로 투자를 집행할 수 있는 사람이 없다”고 꼬집었다. 국민연금 관계자는 “업계에 비해 상대적으로 연봉이 낮은 데다 계약직이다 보니 해외투자를 할 만한 전문 인력을 끌어오기가 쉽지 않다”고 설명했다.

○ 시어머니만 많고 정권에 따라 조직 흔들려

기금 운용의 독립성에 대한 우려도 여전하다. 외부의 지나친 간섭이 운용역의 역량 발휘를 가로막는다는 불만이 국민연금 내부에서 나오고 있다. 기금운용본부장은 투자업계에서는 ‘자본시장의 대통령’으로 추앙받지만 정작 공단 내 지배구조에서는 한 명의 이사에 불과하다. 그렇기 때문에 보건복지부 장관과 공단 이사장, 이사회의 지휘를 받아야 한다. 여기에 기획재정부와 감사원의 감사까지 받는다.

기금 운용의 독립성에 대한 우려도 여전하다. 외부의 지나친 간섭이 운용역의 역량 발휘를 가로막는다는 불만이 국민연금 내부에서 나오고 있다. 기금운용본부장은 투자업계에서는 ‘자본시장의 대통령’으로 추앙받지만 정작 공단 내 지배구조에서는 한 명의 이사에 불과하다. 그렇기 때문에 보건복지부 장관과 공단 이사장, 이사회의 지휘를 받아야 한다. 여기에 기획재정부와 감사원의 감사까지 받는다.

기금운용본부장의 임기도 2년에 그친다. 1년씩 연임이 가능하지만 3년 임기를 채운 경우는 역대 7명의 기금운용본부장 중 2명뿐이었다. 선임 과정부터 정부의 입김이 반영되다 보니 외압에서 자유롭게 중장기적인 투자 전략을 세우는 게 힘들다. 올봄 기금운용본부를 떠난 A 씨는 “공무원 조직의 경직된 분위기가 팽배하다”며 “우수한 인재들이 상명하복의 시스템을 못 견디고 조직을 떠나고 있다”고 말했다.

투자도 소극적이고 방어적으로 이뤄질 수밖에 없다. 전직 운용역 B 씨는 “운용역들은 기업의 미래 가치를 분석해 투자 결정을 내려야 하는데 단기 실적에 연연해 기계적으로 자산을 배분한다”며 “기존 관행대로 투자하지 않거나 문제점을 지적하는 보고서를 쓰면 ‘예전 투자가 다 잘못됐다는 것이냐’는 질책이 돌아온다”고 말했다. 남 연구원은 “왜 손실을 냈는지 자꾸 따지다 보니 주요 투자 결정 때마다 자기검열을 할 수밖에 없다”고 지적했다.

박성민 min@donga.com·신민기 기자

5000만 국민의 노후자금을 책임지는 국민연금이 위태롭다. 지난달로 공단 설립 30주년을 맞은 국민연금은 600조 원 규모의 세계 3대 연기금으로 성장했다. 하지만 올 초 공단이 전북 전주로 이전하면서 운용인력이 대거 이탈했고 아직도 그 빈자리를 채우지 못하고 있다. 국민연금이 덩치만 컸지 이처럼 우수 인력들이 외면하고 세계 시장과 유리(遊離)되면서 글로벌 경제의 ‘갈라파고스’가 됐다는 지적이 나온다.

○ 운용인력 대거 이탈… 빈자리도 못 채워

북한 리스크나 미국, 중국과의 통상 이슈 등으로 경제 환경이 급변하고 있지만 중요한 투자 결정을 내려야 하는 수장(首長)조차 없다. 문형표 전 이사장이 올해 2월 사퇴한 이후 아직까지 이사장을 뽑지 못하고 있다. 7월 강면욱 전 본부장이 임기를 채우지 못하고 중도하차한 후 기금운용본부장 자리도 석 달째 공석이다.

인재 유출은 공단이 전주혁신도시로 본사를 이전하면서 접근성 떨어진 게 직격탄이 됐다. 서울 중심의 인적 네트워크에서 배제되고 고급 투자 정보에 뒤처지는 것을 우려해 우수 인력들이 지원을 꺼리는 것이다. 해외 사모펀드(PEF)나 자산운용사들과의 교류도 한층 어려워졌다. 한 자산운용사 임원은 “전주 이전 후 기금운용본부를 방문하는 외국인 투자자의 숫자가 예년의 3분의 1 정도로 줄어든 것 같다”고 말했다.

이런 공백은 투자 성과에도 악영향을 주고 있다. 가장 문제가 심각한 곳은 해외투자와 대체투자 분야다. 코스피 상승세에 힘입어 국내 주식에서는 올 들어 7월 말까지 22%의 수익을 거뒀지만 해외주식(6.78%), 해외채권(1.42%), 대체투자(―1.02%) 수익은 기대에 못 미쳤다. 세계 3위 규모인 국민연금이 ‘연못 속 고래’라는 지적을 받는 이유다.

현재 20%대에 머물고 있는 해외투자 비중을 2022년 말까지 40% 수준으로 늘릴 계획이지만 운용할 사람이 턱없이 부족하다. 국민연금의 해외투자 인력은 80여 명이다. 기금 규모가 10분의 1로 해외투자를 전담하는 한국투자공사(KIC)의 전체 인력 250여 명보다도 적다. 남재우 자본시장연구원 연구원은 “해외 인프라에 몇 조 원을 쏟겠다는 계획을 세워도 실제로 투자를 집행할 수 있는 사람이 없다”고 꼬집었다. 국민연금 관계자는 “업계에 비해 상대적으로 연봉이 낮은 데다 계약직이다 보니 해외투자를 할 만한 전문 인력을 끌어오기가 쉽지 않다”고 설명했다.

○ 시어머니만 많고 정권에 따라 조직 흔들려

기금운용본부장의 임기도 2년에 그친다. 1년씩 연임이 가능하지만 3년 임기를 채운 경우는 역대 7명의 기금운용본부장 중 2명뿐이었다. 선임 과정부터 정부의 입김이 반영되다 보니 외압에서 자유롭게 중장기적인 투자 전략을 세우는 게 힘들다. 올봄 기금운용본부를 떠난 A 씨는 “공무원 조직의 경직된 분위기가 팽배하다”며 “우수한 인재들이 상명하복의 시스템을 못 견디고 조직을 떠나고 있다”고 말했다.

투자도 소극적이고 방어적으로 이뤄질 수밖에 없다. 전직 운용역 B 씨는 “운용역들은 기업의 미래 가치를 분석해 투자 결정을 내려야 하는데 단기 실적에 연연해 기계적으로 자산을 배분한다”며 “기존 관행대로 투자하지 않거나 문제점을 지적하는 보고서를 쓰면 ‘예전 투자가 다 잘못됐다는 것이냐’는 질책이 돌아온다”고 말했다. 남 연구원은 “왜 손실을 냈는지 자꾸 따지다 보니 주요 투자 결정 때마다 자기검열을 할 수밖에 없다”고 지적했다.

박성민 min@donga.com·신민기 기자

비즈N 탑기사

백일 아기 비행기 좌석 테이블에 재워…“꿀팁” vs “위험”

백일 아기 비행기 좌석 테이블에 재워…“꿀팁” vs “위험” 최저임금 2만원 넘자 나타난 현상…‘원격 알바’ 등장

최저임금 2만원 넘자 나타난 현상…‘원격 알바’ 등장 “배우자에게 돈 보냈어요” 중고거래로 명품백 먹튀한 40대 벌금형

“배우자에게 돈 보냈어요” 중고거래로 명품백 먹튀한 40대 벌금형 이렇게 63억 건물주 됐나…김지원, 명품 아닌 ‘꾀죄죄한’ 에코백 들어

이렇게 63억 건물주 됐나…김지원, 명품 아닌 ‘꾀죄죄한’ 에코백 들어 상하이 100년간 3m 침식, 中도시 절반이 가라앉고 있다

상하이 100년간 3m 침식, 中도시 절반이 가라앉고 있다- 김지훈, 할리우드 진출한다…아마존 ‘버터플라이’ 주연 합류

- “도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

- 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

- 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

- “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

1인 가구 공공임대 ‘면적 축소’ 논란…국토부 “면적 기준 폐지 등 전면 재검토”

1인 가구 공공임대 ‘면적 축소’ 논란…국토부 “면적 기준 폐지 등 전면 재검토” 삼성, 세계 첫 ‘올인원 AI PC’ 공개

삼성, 세계 첫 ‘올인원 AI PC’ 공개 “인구감소로 집값 떨어져 노후 대비에 악영향 줄수도”

“인구감소로 집값 떨어져 노후 대비에 악영향 줄수도” [머니 컨설팅]사적연금 받을 때 세금 유불리 따져봐야

[머니 컨설팅]사적연금 받을 때 세금 유불리 따져봐야 “만원으로 밥 먹기 어렵다”…평균 점심값 1만원 첫 돌파

“만원으로 밥 먹기 어렵다”…평균 점심값 1만원 첫 돌파- 고금리-경기침체에… 개인회생 두달새 2만2167건 역대 최다

- “한국판 마리나베이샌즈 막는 킬러규제 없애달라”

- 직장인 1000만명 이달 월급 확 준다…건보료 ‘20만원 폭탄’

- 엘리베이터 호출서 수령자 인식까지… ‘배송 로봇’ 경쟁 본격화

- 연체 채권 쌓인 저축銀, 영업 축소… 수신잔액 26개월만에 최저

![美-중동 석유공룡도 뛰어든 플라스틱… 역대급 공급과잉 우려[딥다이브] 美-중동 석유공룡도 뛰어든 플라스틱… 역대급 공급과잉 우려[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN/124642003.3.thumb.jpg)

![우리 집앞에도 ‘연트럴파크’ 생길까?…철도 지하화 사업의 모든 것[부동산 빨간펜] 우리 집앞에도 ‘연트럴파크’ 생길까?…철도 지하화 사업의 모든 것[부동산 빨간펜]](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN_REALESTATE/124653245.2.thumb.png)