‘라임 사태’ 감독 부실 반성은커녕… 제도 탓만 하는 금융당국

김형민 기자 , 장윤정 기자

입력 2020-02-17 03:00 수정 2020-02-17 03:00

금융위 “사고 미리 예단못해 유감”

금감원 “검사인력 부족해 못 막아”… 운용사 등록제로 진입문턱 낮춘뒤

5년간 투자자 보호대책 안 내놓고 운용사 적자-부정거래 알고도 방치

뒤늦게 개선책… 커지는 책임론

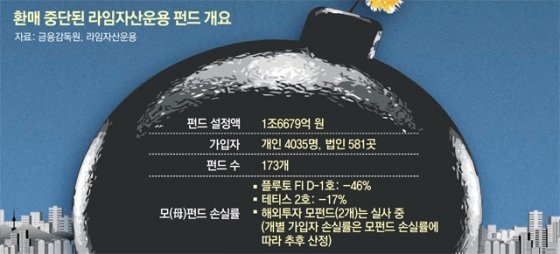

손실 규모만 1조 원에 육박한 라임자산운용 펀드 환매 중단 사태로 금융당국 책임론이 불거지고 있다. 감독이 소홀했던 데 대한 성찰 없이 사고를 유발한 기업을 제재하는 쪽에만 초점을 맞추고 있기 때문이다. 이 과정에서 금융위원회와 금융감독원은 “(금융위가) 규제를 너무 풀어줬다” “(금감원의) 감독 부실이 근본 원인이다”며 서로 책임을 떠넘기는 행태까지 보이고 있다.

손실 규모만 1조 원에 육박한 라임자산운용 펀드 환매 중단 사태로 금융당국 책임론이 불거지고 있다. 감독이 소홀했던 데 대한 성찰 없이 사고를 유발한 기업을 제재하는 쪽에만 초점을 맞추고 있기 때문이다. 이 과정에서 금융위원회와 금융감독원은 “(금융위가) 규제를 너무 풀어줬다” “(금감원의) 감독 부실이 근본 원인이다”며 서로 책임을 떠넘기는 행태까지 보이고 있다.

금융위와 금감원은 14일 라임 사태 관련 브리핑에서 금융당국으로서의 책임 문제를 전혀 언급하지 않았다. 김정각 금융위 자본시장국장은 “제도가 완벽했다면 좋겠지만, 사고를 미리 예단할 수 없어 유감”이라며 제도적 한계를 지적했다. 금감원은 검사 인력 부족으로 라임 사태를 미리 막을 수 없었다며 2015년 규제 완화가 이번 사태의 주된 원인이라고 그 책임을 금융위에 떠넘겼다. 금감원 고위 관계자는 “이번 사태 원인은 금융위의 규제 완화라고 볼 수 있다”고 했다.

금융위는 2015년 사모펀드 운용사의 금융시장 진입 문턱을 인가제에서 등록제로 바꾸고 최소 투자금액을 5억 원에서 1억 원으로 낮췄다. 자본시장의 유동자금을 중소기업 및 벤처기업 등 실물경제로 흐르도록 하겠다는 취지였다. 당시 시장에선 운용사 인가제를 등록제로 바꾼 것은 파격적이라는 평가를 내놨다. 실제로 사모펀드 설정액은 규제완화 시점인 2015년 200조 원에서 지난해 말 400조 원을 넘어설 만큼 늘었다.

문제는 당시 대책에 투자자 보호 방안은 전무했다는 것이다. 금융위는 10개 안팎의 완화 대책을 내놓으면서 투자자 보호 방안은 한 번도 내놓지 않았다. 금감원 역시 라임 사태가 수면으로 올라오기 전인 지난해 6월 말 기준 250여 개 운용사 중 100곳이 적자였음에도 별다른 검사를 하지 않았다. 더욱이 2018년 3월 사모펀드 운용사 업계 1위인 라임운용의 전환사채 관련 부정 거래 제보를 받고도 아무런 조처를 하지 않았다.

금감원은 올해 조직개편에서 뒤늦게 소비자보호 조직을 확대했다. 금융소비자보호처 인력 규모를 30% 늘렸고 기존 26개 팀을 40개 팀으로 늘렸다. 금융권 관계자는 “금감원이 검사인력이 부족했다는데, 이번 조직개편을 보면 그 해명의 앞뒤가 맞지 않는다”고 지적했다.

금융위는 환매 중단 4개월 만에 뒤늦게 사모시장에 대한 개선책을 내놓았다. 일단 사모펀드 판매사에 펀드 운용사에 대한 감시 책임이 부여된다. 사모펀드가 상품 설명 자료에 맞게 제대로 운용되는지를 판매사가 점검해야 한다. 운용사의 손해배상 능력도 강화한다. 현재는 최소 유지자본금 7억 원만 적립하도록 했지만, 앞으로는 수탁액의 0.02∼0.03%가량을 추가로 쌓게 해 손해배상 재원으로 활용하기로 했다. 사모펀드 운용사도 분기마다 개인투자자에게 운용보고서를 내게 할 계획이다.

금감원 “검사인력 부족해 못 막아”… 운용사 등록제로 진입문턱 낮춘뒤

5년간 투자자 보호대책 안 내놓고 운용사 적자-부정거래 알고도 방치

뒤늦게 개선책… 커지는 책임론

금융위와 금감원은 14일 라임 사태 관련 브리핑에서 금융당국으로서의 책임 문제를 전혀 언급하지 않았다. 김정각 금융위 자본시장국장은 “제도가 완벽했다면 좋겠지만, 사고를 미리 예단할 수 없어 유감”이라며 제도적 한계를 지적했다. 금감원은 검사 인력 부족으로 라임 사태를 미리 막을 수 없었다며 2015년 규제 완화가 이번 사태의 주된 원인이라고 그 책임을 금융위에 떠넘겼다. 금감원 고위 관계자는 “이번 사태 원인은 금융위의 규제 완화라고 볼 수 있다”고 했다.

금융위는 2015년 사모펀드 운용사의 금융시장 진입 문턱을 인가제에서 등록제로 바꾸고 최소 투자금액을 5억 원에서 1억 원으로 낮췄다. 자본시장의 유동자금을 중소기업 및 벤처기업 등 실물경제로 흐르도록 하겠다는 취지였다. 당시 시장에선 운용사 인가제를 등록제로 바꾼 것은 파격적이라는 평가를 내놨다. 실제로 사모펀드 설정액은 규제완화 시점인 2015년 200조 원에서 지난해 말 400조 원을 넘어설 만큼 늘었다.

문제는 당시 대책에 투자자 보호 방안은 전무했다는 것이다. 금융위는 10개 안팎의 완화 대책을 내놓으면서 투자자 보호 방안은 한 번도 내놓지 않았다. 금감원 역시 라임 사태가 수면으로 올라오기 전인 지난해 6월 말 기준 250여 개 운용사 중 100곳이 적자였음에도 별다른 검사를 하지 않았다. 더욱이 2018년 3월 사모펀드 운용사 업계 1위인 라임운용의 전환사채 관련 부정 거래 제보를 받고도 아무런 조처를 하지 않았다.

금감원은 올해 조직개편에서 뒤늦게 소비자보호 조직을 확대했다. 금융소비자보호처 인력 규모를 30% 늘렸고 기존 26개 팀을 40개 팀으로 늘렸다. 금융권 관계자는 “금감원이 검사인력이 부족했다는데, 이번 조직개편을 보면 그 해명의 앞뒤가 맞지 않는다”고 지적했다.

금융위는 환매 중단 4개월 만에 뒤늦게 사모시장에 대한 개선책을 내놓았다. 일단 사모펀드 판매사에 펀드 운용사에 대한 감시 책임이 부여된다. 사모펀드가 상품 설명 자료에 맞게 제대로 운용되는지를 판매사가 점검해야 한다. 운용사의 손해배상 능력도 강화한다. 현재는 최소 유지자본금 7억 원만 적립하도록 했지만, 앞으로는 수탁액의 0.02∼0.03%가량을 추가로 쌓게 해 손해배상 재원으로 활용하기로 했다. 사모펀드 운용사도 분기마다 개인투자자에게 운용보고서를 내게 할 계획이다.

하지만 시장 신뢰를 얻기에는 부족하다는 평가가 나온다. 한 자산운용업계 관계자는 “금융위 대응책은 지금도 상당수 펀드는 지키고 있는 것”이라고 평했다. 그동안 이토록 기본적인 부분도 감독 대상에서 빠져 있었다는 얘기다. 대책이 나왔다고 한들 금융당국의 강력한 감독의지 없이는 얼마든지 제2의 라임 사태가 또 불거질 수 있다는 지적도 나온다. 김득의 금융정의연대 대표는 “금융당국이 자기반성을 통해 더 강력한 감독에 나서야 할 뿐만 아니라 징벌적 배상제도 등도 향후 고려해봐야 한다”라고 말했다.

김형민 kalssam35@donga.com·장윤정 기자

비즈N 탑기사

백일 아기 비행기 좌석 테이블에 재워…“꿀팁” vs “위험”

백일 아기 비행기 좌석 테이블에 재워…“꿀팁” vs “위험” 최저임금 2만원 넘자 나타난 현상…‘원격 알바’ 등장

최저임금 2만원 넘자 나타난 현상…‘원격 알바’ 등장 “배우자에게 돈 보냈어요” 중고거래로 명품백 먹튀한 40대 벌금형

“배우자에게 돈 보냈어요” 중고거래로 명품백 먹튀한 40대 벌금형 이렇게 63억 건물주 됐나…김지원, 명품 아닌 ‘꾀죄죄한’ 에코백 들어

이렇게 63억 건물주 됐나…김지원, 명품 아닌 ‘꾀죄죄한’ 에코백 들어 상하이 100년간 3m 침식, 中도시 절반이 가라앉고 있다

상하이 100년간 3m 침식, 中도시 절반이 가라앉고 있다- 김지훈, 할리우드 진출한다…아마존 ‘버터플라이’ 주연 합류

- “도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

- 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

- 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

- “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

“옆건물 구내식당 이용”…고물가 직장인 신풍속도

“옆건물 구내식당 이용”…고물가 직장인 신풍속도 편의점 택배비 인상…e커머스 ‘반품교환’ 택배비도 오른다

편의점 택배비 인상…e커머스 ‘반품교환’ 택배비도 오른다 둔촌주공 38평 입주권 22억 넘어…잠실 ‘엘리트’ 추격

둔촌주공 38평 입주권 22억 넘어…잠실 ‘엘리트’ 추격 엄마 따라 밀레-보쉬 쓰던 伊서… 삼성, 가전 최고 브랜드로

엄마 따라 밀레-보쉬 쓰던 伊서… 삼성, 가전 최고 브랜드로 물 건너간 ‘금리인하’…집값 반등 기대감에 ‘찬물’ 끼얹나

물 건너간 ‘금리인하’…집값 반등 기대감에 ‘찬물’ 끼얹나- [DBR]기그 노동자 일하게 하려면… 개인의 목표와 관성 고려해야

- 카드론 잔액 또 늘며 역대 최대… 지난달 39조

- “비용 걱정 뚝”… 가성비 소형AI-양자AI가 뜬다

- [DBR]리더이자 팔로어인 중간관리자, ‘연결형 리더’가 돼야

- 사과값 잡히니 배추·양배추 들썩…평년보다 2천원 넘게 뛰어

![[머니 컨설팅]사적연금 받을 때 세금 유불리 따져봐야 [머니 컨설팅]사적연금 받을 때 세금 유불리 따져봐야](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN/124603682.2.thumb.jpg)