[칼럼] WHO의 질병등록, 게임세는 정해진 수순인가

동아닷컴

입력 2019-05-27 16:32 수정 2019-05-27 16:40

지난 5월25일, 세계보건기구(World Health Organization, WHO)가 게임이용 장애(Gaming Disorder)를 질병으로 분류키로 하면서 국내외에 논란이 거세지고 있다.

스위스 제네바에서 열린 제72차 세계보건기구(WHO) 총회에서 게임이용 장애가 포함된 ICD-11(국제질병분류 11차 개정판)안이 위원회에서 만장일치로 통과되었으며, 이를 통해 공식적으로 게임이용 장애에 ‘6C51’라는 질병 코드가 부여되었다.

세계보건기구 로고 / WHO 홈페이지 발췌

세계보건기구 로고 / WHO 홈페이지 발췌

이러한 WHO의 게임이용 장애 질병 코드 등록과 관련해 게임업계의 반발도 거세어지고 있는데, 여러 반발 중 가장 우려를 보이는 부분이 바로 '게임세' 부분이다.

게임업계의 매출을 기반으로 직접세나 간접세를 걷는, 일명 '게임업계 삥뜯기'가 현실화되는 것이 아니냐는 우려가 WHO 발표 이후 힘을 얻고 있는 것이다.

이 같은 지적을 의식한 듯 지난 5월20일에 보건복지부에서는 '게임중독세'를 추진하거나 논의한 사실이 없다고 공식 보도자료를 내면서 강력하게 부인했지만, 그 말을 듣고 안심하는 업계인들은 거의 없다.

보건복지부의 발표는 '지금 당장'은 검토하지 않았다는 것에 불과하며, 앞으로 얼마든지 '게임중독세'를 검토할 수 있고 또 과거의 행보로 볼 때 '게임중독세'를 추진할 개연성이 크기 때문이다.

지난 2018년 10월11일에 열렸던 보건복지위원회 국정감사를 떠올려보면 보건복지부가 이전부터 '게임중독세'를 염두에 두고 있었다는 것을 쉽게 유추할 수 있다.

당시에 복지위 간사인 최도자 의원(바른미래당)이 게임산업을 사행산업으로 규정하면서, "사행산업 사업자는 연매출 0.35%를 부담금으로 낸다. 책임을 지는 것이다. 이것에 대해 어떻게 생각하느냐?"라는 질문을 던진바 있다. 이 질문을 풀이해보면 '게임산업도 매출 베이스로 돈을 내야할 것 같은데 어떻게 생각해?' 정도로 해석이 될 수 있을 것이다.

한국중독정신의학회 공지 / 공식 홈페이지 발췌

한국중독정신의학회 공지 / 공식 홈페이지 발췌

실제로 이러한 중독관리위원회 소속 의사들은 이번 WHO 이슈와 관련하여, 일제히 게임중독의 관리 필요성에 대해 꼭 필요하다고 의견을 개진하고 있다.

대표적으로 이상규 한림대 춘천성심병원 정신의학과 교수(한국중독정신의학회 이사장)는 '심인보의 시선집중' 등을 통해 "많은 연구들이 그동안 누적돼 와서 ICD-11에 포함된 것이다."라며 "우리나라뿐만 아니라 유럽, 일본, 미국도 마찬가지다. 게임이용장애에 대해선 연구들이 많이 진행돼왔다. 과학적 증거가 적다고 하지만 그렇지 않다."고 의견을 낸 바 있다.

2015년 보건복지부 게임중독 광고 / 게임동아

2015년 보건복지부 게임중독 광고 / 게임동아

2015년 보건복지부 게임중독 광고 / 게임동아

2015년 보건복지부 게임중독 광고 / 게임동아

당시 보건복지부에서는 게임중독에 빠진 한 남성이 길에서 다른 사람을 게임 속 몬스터로 혼동하여 공격하는 것을 광고로 꾸몄는데, 이를 두고 의사들 사이에서도 '정신분열' 증세를 게임중독 증세로 표현했다며 잘못된 광고라는 비난이 쏟아진 바 있다. 또 이 같은 보건복지부의 억지 광고는 유튜브 등을 통해 퍼져나가 해외 언론들로부터 ‘대단히 바보스럽다’는 식의 다양한 조롱을 받은 바 있다.

지난 2014년 게임세 관련 법안들 / 게임동아

지난 2014년 게임세 관련 법안들 / 게임동아

이 법안들은 명분이 다소 다르긴 하지만 결과적으로 게임업계에서 매출 베이스로 돈을 받아서 별도의 기관이 관리하는 것을 전제로 하고 있다. 이 같은 법안은 앞으로도 얼마든지 발의될 수 있으며, 게임의 질병코드 등재를 바탕으로 명분이 쌓이면 최악의 경우 법안이 통과될 수도 있다.

게임중독 이미지 예시 / 동아일보DB

게임중독 이미지 예시 / 동아일보DB

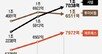

결론적으로 WHO의 이슈는 '게임세' 도입으로 이어져나갈 확률이 크며, 국내 게임업계 또한 '게임=중독물'이라는 낙인 효과와 함께 다양한 부정적인 효과들이 생겨날 수 있다. '마케팅 제한'과 함께 '우수 인력의 유출' 등이 당장 우려되는 부분이며, 이덕주 서울대 교수팀은 2023년부터 3년간 국내 게임 산업의 경제적 손실이 11조 원 이상이 될 거라고 예측 자료를 내기도 했다.

전문가들 사이에서도 이번 일이 적지 않은 파장을 줄 것이라고 보고 있다. WHO의 의견을 과대 해석해서 정부가 게임 규제의 근거로 삼는 일이 늘어날 수 있다고 보기 때문이다. 몇몇 전문가들은 '게임업계에 가장 큰 시련이 될 것'이라고 진단하기도 한다.

사회적, 경제적으로도 게임업계가 사면초가에 놓인 것만은 분명하다. 이 위기를 어떻게 개척해야할까. 문화부와 게임산업협회, 그리고 수많은 게임업계인들이 머리를 맞대고 묘안을 마련해야할 때다.

동아닷컴 게임전문 조학동 기자 igelau@donga.com

스위스 제네바에서 열린 제72차 세계보건기구(WHO) 총회에서 게임이용 장애가 포함된 ICD-11(국제질병분류 11차 개정판)안이 위원회에서 만장일치로 통과되었으며, 이를 통해 공식적으로 게임이용 장애에 ‘6C51’라는 질병 코드가 부여되었다.

이 ICD-11은 194개 WHO 회원국에서 2022년부터 적용이 가능하게 되었고 우리나라 또한 2025년에 ICD-11을 기준으로 KCD(한국표준질병분류) 개정안 논의가 예정되어 있다. 단, 논의도 전에 보건복지부 등 정부에서는 WHO의 의견을 수용할 것이라는 견해가 나오고 있는 중이다.

세계보건기구 로고 / WHO 홈페이지 발췌

세계보건기구 로고 / WHO 홈페이지 발췌이러한 WHO의 게임이용 장애 질병 코드 등록과 관련해 게임업계의 반발도 거세어지고 있는데, 여러 반발 중 가장 우려를 보이는 부분이 바로 '게임세' 부분이다.

게임업계의 매출을 기반으로 직접세나 간접세를 걷는, 일명 '게임업계 삥뜯기'가 현실화되는 것이 아니냐는 우려가 WHO 발표 이후 힘을 얻고 있는 것이다.

이 같은 지적을 의식한 듯 지난 5월20일에 보건복지부에서는 '게임중독세'를 추진하거나 논의한 사실이 없다고 공식 보도자료를 내면서 강력하게 부인했지만, 그 말을 듣고 안심하는 업계인들은 거의 없다.

보건복지부의 발표는 '지금 당장'은 검토하지 않았다는 것에 불과하며, 앞으로 얼마든지 '게임중독세'를 검토할 수 있고 또 과거의 행보로 볼 때 '게임중독세'를 추진할 개연성이 크기 때문이다.

지난 2018년 10월11일에 열렸던 보건복지위원회 국정감사를 떠올려보면 보건복지부가 이전부터 '게임중독세'를 염두에 두고 있었다는 것을 쉽게 유추할 수 있다.

당시에 복지위 간사인 최도자 의원(바른미래당)이 게임산업을 사행산업으로 규정하면서, "사행산업 사업자는 연매출 0.35%를 부담금으로 낸다. 책임을 지는 것이다. 이것에 대해 어떻게 생각하느냐?"라는 질문을 던진바 있다. 이 질문을 풀이해보면 '게임산업도 매출 베이스로 돈을 내야할 것 같은데 어떻게 생각해?' 정도로 해석이 될 수 있을 것이다.

또한 보건복지부 산하의 '한국중독정신의학회'에서는 몇 년 전부터 공식 홈페이지를 통해 게임을 포함한 '중독관리법' 통과와 '국가중독관리위원회' 설치가 반드시 입법화를 이뤄내야할 '숙원사업'이라고 정의한 바 있다. 이는 중독을 사업적으로 접근하겠다고 공식화한 것이나 마찬가지다.

한국중독정신의학회 공지 / 공식 홈페이지 발췌

한국중독정신의학회 공지 / 공식 홈페이지 발췌실제로 이러한 중독관리위원회 소속 의사들은 이번 WHO 이슈와 관련하여, 일제히 게임중독의 관리 필요성에 대해 꼭 필요하다고 의견을 개진하고 있다.

대표적으로 이상규 한림대 춘천성심병원 정신의학과 교수(한국중독정신의학회 이사장)는 '심인보의 시선집중' 등을 통해 "많은 연구들이 그동안 누적돼 와서 ICD-11에 포함된 것이다."라며 "우리나라뿐만 아니라 유럽, 일본, 미국도 마찬가지다. 게임이용장애에 대해선 연구들이 많이 진행돼왔다. 과학적 증거가 적다고 하지만 그렇지 않다."고 의견을 낸 바 있다.

이외에도 보건복지부가 게임을 중독물질로 전제하거나 혹은 '게임중독'에 대한 부정적인 인식을 높이기 위해 노력한 흔적도 곳곳에서 발견된다. 대표적으로 지난 2015년에 보건복지부에서 진행한 게임중독 지하철 광고가 그것이다.

2015년 보건복지부 게임중독 광고 / 게임동아

2015년 보건복지부 게임중독 광고 / 게임동아 2015년 보건복지부 게임중독 광고 / 게임동아

2015년 보건복지부 게임중독 광고 / 게임동아당시 보건복지부에서는 게임중독에 빠진 한 남성이 길에서 다른 사람을 게임 속 몬스터로 혼동하여 공격하는 것을 광고로 꾸몄는데, 이를 두고 의사들 사이에서도 '정신분열' 증세를 게임중독 증세로 표현했다며 잘못된 광고라는 비난이 쏟아진 바 있다. 또 이 같은 보건복지부의 억지 광고는 유튜브 등을 통해 퍼져나가 해외 언론들로부터 ‘대단히 바보스럽다’는 식의 다양한 조롱을 받은 바 있다.

이렇게 다양하게 '게임=중독물'이라는 노력을 해온 보건복지부의 행보와 더불어 게임업계가 '게임세'가 정해진 수순이라고 예측하는 또 하나의 이유는 이미 지난 2014년부터 게임업계의 매출을 베이스로 한 게임규제 법안들이 우후죽순으로 등장한 적이 있기 때문이다.

지난 2014년 게임세 관련 법안들 / 게임동아

지난 2014년 게임세 관련 법안들 / 게임동아이 법안들은 명분이 다소 다르긴 하지만 결과적으로 게임업계에서 매출 베이스로 돈을 받아서 별도의 기관이 관리하는 것을 전제로 하고 있다. 이 같은 법안은 앞으로도 얼마든지 발의될 수 있으며, 게임의 질병코드 등재를 바탕으로 명분이 쌓이면 최악의 경우 법안이 통과될 수도 있다.

보건복지부 입장에서도 중독관리의 주무부서이기 때문에 새로운 수익원이 될 수 있고, 여성가족부 입장에서도 지난 2010년에 있던 '경륜-경정법 시행령 일부 개정령안'으로 연간 240억 원 정도의 기금이 줄어들게 된 상황에서 이러한 '게임세' 도입을 주저할 아무런 이유가 없다.

게임중독 이미지 예시 / 동아일보DB

게임중독 이미지 예시 / 동아일보DB결론적으로 WHO의 이슈는 '게임세' 도입으로 이어져나갈 확률이 크며, 국내 게임업계 또한 '게임=중독물'이라는 낙인 효과와 함께 다양한 부정적인 효과들이 생겨날 수 있다. '마케팅 제한'과 함께 '우수 인력의 유출' 등이 당장 우려되는 부분이며, 이덕주 서울대 교수팀은 2023년부터 3년간 국내 게임 산업의 경제적 손실이 11조 원 이상이 될 거라고 예측 자료를 내기도 했다.

전문가들 사이에서도 이번 일이 적지 않은 파장을 줄 것이라고 보고 있다. WHO의 의견을 과대 해석해서 정부가 게임 규제의 근거로 삼는 일이 늘어날 수 있다고 보기 때문이다. 몇몇 전문가들은 '게임업계에 가장 큰 시련이 될 것'이라고 진단하기도 한다.

사회적, 경제적으로도 게임업계가 사면초가에 놓인 것만은 분명하다. 이 위기를 어떻게 개척해야할까. 문화부와 게임산업협회, 그리고 수많은 게임업계인들이 머리를 맞대고 묘안을 마련해야할 때다.

동아닷컴 게임전문 조학동 기자 igelau@donga.com

비즈N 탑기사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원 “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

“1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’ 10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플

10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플- 꿀로 위장한 고농축 대마 오일…밀수범 2명 구속 송치

- 송지아·윤후, 머리 맞대고 다정 셀카…‘아빠! 어디가?’ 꼬마들 맞아? 폭풍 성장

- 한소희 올린 ‘칼 든 강아지’ 개 주인 등판…“유기견이 슈퍼스타 됐다” 자랑

- 딱 한 장만 산 복권이 1등 당첨…20년간 월 700만원

- 기존 크림빵보다 6.6배 큰 ‘크림대빵’ 인기

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈 “팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’

“팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’ 명품 ‘에루샤’ 국내 매출 4조 돌파… 사회기부는 18억 그쳐

명품 ‘에루샤’ 국내 매출 4조 돌파… 사회기부는 18억 그쳐 “AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장

“AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장 “당하는 줄도 모르고 당한다”…SW 공급망 해킹 늘자 팔 걷은 정부

“당하는 줄도 모르고 당한다”…SW 공급망 해킹 늘자 팔 걷은 정부- 빚 못갚는 건설-부동산업체… 5대銀 ‘깡통대출’ 1년새 26% 급증

- IMF “韓, GDP 대비 정부 부채 작년 55.2%…5년뒤 60% 육박”

- 이건희, 19년전 ‘디자인 선언’한 밀라노… 삼성, 가전작품 전시회

- LH 작년 영업이익 98% 급감… 공공주택 사업까지 차질 우려

- 분식점부터 프렌치 호텔까지, 진화하는 팝업스토어