‘1인가구 맞춤관리’로 고독사 막는다… 서울시, 洞과 區에 솔루션委 운영

홍석호 기자

입력 2019-05-07 03:00 수정 2019-05-07 10:19

고위험땐 방문 거부해도 찾아가 경찰-의료인까지 동행해 지원

저소득 고위험군엔 생계-주거비, 중위험군은 일자리-교육 등 제공

지난해 8월 8일 서울 강북구 삼양동의 단독주택에서 40대 남성 A 씨가 숨진 채 발견됐다. 박원순 서울시장이 그해 7월 중순부터 ‘한 달 강북살이’하던 옥탑방에서 지척이었다. A 씨는 숨진 지 2, 3일 된 상태였다. 그의 곁에는 빈 소주병 10여 개가 나뒹굴고 있었다. 고독사(孤獨死·주변과 단절된 채 홀로 숨짐)였다.

6급 장애인인 A 씨는 혼자 살았고 이웃과 교류는 없었다. 이웃들은 집 안에 불이 켜져 있거나 TV 소리가 나면 ‘A 씨가 있구나’라고 생각했을 정도다. 서울시 ‘찾아가는 동주민센터(찾동)’ 관계자가 상담을 하러 그달에만 두 번 집을 찾았지만 A 씨는 만나기를 거부했다.

앞으로는 A 씨처럼 본인이 거부하더라도 고독사 위험이 있는 가구를 찾아 지원할 수 있게 된다.

서울시는 솔루션위원회를 구성해 사회복지사나 주민센터 담당 직원의 방문을 거부하는 고위험 징후 1인 가구를 찾아 긴급 지원할 방침이라고 6일 밝혔다. 고위험 징후는 알코올의존증이나 정실질환, 이웃 간 단절 및 대화 거부, 우편물이 문 밖에 쌓여 있는 등의 상태다. 서울시는 이런 내용을 핵심으로 하는 ‘제2기 고독사 없는 서울 추진 계획’을 마련했다.

추진 계획에 따르면 자치구와 동(洞)에 의료진과 경찰을 포함하는 솔루션위원회를 만든다. 경찰을 포함시킨 것은 홀몸노인이 집에서 쓰러졌을 때 주민센터 직원이나 찾동 간호사는 문을 따고 들어갈 수 없지만 경찰은 진입이 가능하다는 데 착안했다. ‘자신이나 타인을 해칠 우려가 있을 경우 보건의료기관이나 공공구호기관에 긴급 구호를 요청할 수 있다’는 경찰관 직무집행법에 따른 것이다. 서울시 관계자는 “경찰도 책임감을 갖고 지역 역량을 총동원해 고독사를 예방하자는 취지”라고 말했다.

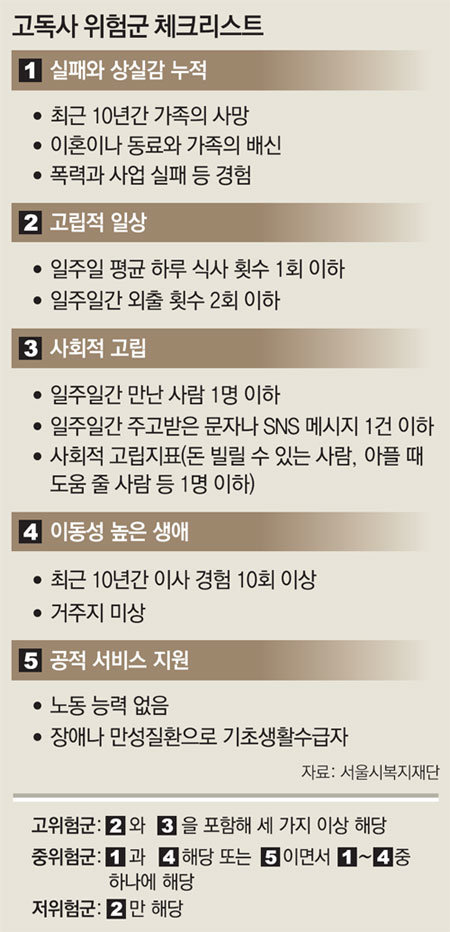

고독사 위험군에 따른 맞춤형 관리도 한다.

고시원 옥탑방 반지하 같은 주거취약 공간과 공공임대주택의 1인 가구 실태를 매년 조사해 위험 가구를 찾고 위험도별로 고·중·저로 나눈다. 고위험군 중 저소득 가구엔 30만∼100만 원의 생계비 주거비 의료비 등을 지원한다. 만성질환자나 고령자에겐 간호사가 직접 찾아 건강을 살피고 자살 예방 및 정신건강상담도 한다. 고령 가구에는 사물인터넷(IoT) 기기를 설치해 일정 시간 움직임이 없으면 담당 복지기관과 직원에게 바로 알려지도록 한다.

중위험군에는 일자리 교육 의료 등을 제공한다. 본인 의사와 노동능력에 따라 주민센터나 임대주택 환경 정비같이 노동 강도가 낮은 일자리부터 복지관 도우미, 공원 관리, 집수리 등 전문성을 요하는 일자리까지 소개한다. 자치구별 특화사업도 한다. 성동구는 전화말벗봉사단을 운영해 대화 기회를 만든다. 동대문구는 ‘우리동네 사랑방’에서 홀몸노인들의 교육 및 친목의 장을 마련한다. 고독사 위험이 낮은 저위험군에는 작물 재배와 산책을 통한 심리 치유를 유도한다.

저소득 고위험군엔 생계-주거비, 중위험군은 일자리-교육 등 제공

6급 장애인인 A 씨는 혼자 살았고 이웃과 교류는 없었다. 이웃들은 집 안에 불이 켜져 있거나 TV 소리가 나면 ‘A 씨가 있구나’라고 생각했을 정도다. 서울시 ‘찾아가는 동주민센터(찾동)’ 관계자가 상담을 하러 그달에만 두 번 집을 찾았지만 A 씨는 만나기를 거부했다.

앞으로는 A 씨처럼 본인이 거부하더라도 고독사 위험이 있는 가구를 찾아 지원할 수 있게 된다.

서울시는 솔루션위원회를 구성해 사회복지사나 주민센터 담당 직원의 방문을 거부하는 고위험 징후 1인 가구를 찾아 긴급 지원할 방침이라고 6일 밝혔다. 고위험 징후는 알코올의존증이나 정실질환, 이웃 간 단절 및 대화 거부, 우편물이 문 밖에 쌓여 있는 등의 상태다. 서울시는 이런 내용을 핵심으로 하는 ‘제2기 고독사 없는 서울 추진 계획’을 마련했다.

추진 계획에 따르면 자치구와 동(洞)에 의료진과 경찰을 포함하는 솔루션위원회를 만든다. 경찰을 포함시킨 것은 홀몸노인이 집에서 쓰러졌을 때 주민센터 직원이나 찾동 간호사는 문을 따고 들어갈 수 없지만 경찰은 진입이 가능하다는 데 착안했다. ‘자신이나 타인을 해칠 우려가 있을 경우 보건의료기관이나 공공구호기관에 긴급 구호를 요청할 수 있다’는 경찰관 직무집행법에 따른 것이다. 서울시 관계자는 “경찰도 책임감을 갖고 지역 역량을 총동원해 고독사를 예방하자는 취지”라고 말했다.

고독사 위험군에 따른 맞춤형 관리도 한다.

고시원 옥탑방 반지하 같은 주거취약 공간과 공공임대주택의 1인 가구 실태를 매년 조사해 위험 가구를 찾고 위험도별로 고·중·저로 나눈다. 고위험군 중 저소득 가구엔 30만∼100만 원의 생계비 주거비 의료비 등을 지원한다. 만성질환자나 고령자에겐 간호사가 직접 찾아 건강을 살피고 자살 예방 및 정신건강상담도 한다. 고령 가구에는 사물인터넷(IoT) 기기를 설치해 일정 시간 움직임이 없으면 담당 복지기관과 직원에게 바로 알려지도록 한다.

중위험군에는 일자리 교육 의료 등을 제공한다. 본인 의사와 노동능력에 따라 주민센터나 임대주택 환경 정비같이 노동 강도가 낮은 일자리부터 복지관 도우미, 공원 관리, 집수리 등 전문성을 요하는 일자리까지 소개한다. 자치구별 특화사업도 한다. 성동구는 전화말벗봉사단을 운영해 대화 기회를 만든다. 동대문구는 ‘우리동네 사랑방’에서 홀몸노인들의 교육 및 친목의 장을 마련한다. 고독사 위험이 낮은 저위험군에는 작물 재배와 산책을 통한 심리 치유를 유도한다.

서울시는 1인 가구가 늘면서 고독사도 증가하는 추세다. 2005년 서울시 가구 중 1인 가구(20.4%)는 4인 가구(27.7%)나 3인 가구(22.1%)보다 적었다. 하지만 2010년 24.4%로 가장 많아진 뒤 2015년 29.5%까지 늘었다. 고독사를 포함하는 무연고 사망자도 2014년 299건에서 2015년 338건, 2016년 308건, 2017년 366건으로 늘고 있다. 서울시는 지난해 4월 1기 예방종합대책을 내놓아 소기의 성과를 거뒀다고 자평하지만 1인 가구 본인의 동의 없이는 상담이 어려워 맞춤형 관리체계가 필요하다는 지적이 제기돼 왔다.

홍석호 기자 will@donga.com

비즈N 탑기사

백일 아기 비행기 좌석 테이블에 재워…“꿀팁” vs “위험”

백일 아기 비행기 좌석 테이블에 재워…“꿀팁” vs “위험” 최저임금 2만원 넘자 나타난 현상…‘원격 알바’ 등장

최저임금 2만원 넘자 나타난 현상…‘원격 알바’ 등장 “배우자에게 돈 보냈어요” 중고거래로 명품백 먹튀한 40대 벌금형

“배우자에게 돈 보냈어요” 중고거래로 명품백 먹튀한 40대 벌금형 이렇게 63억 건물주 됐나…김지원, 명품 아닌 ‘꾀죄죄한’ 에코백 들어

이렇게 63억 건물주 됐나…김지원, 명품 아닌 ‘꾀죄죄한’ 에코백 들어 상하이 100년간 3m 침식, 中도시 절반이 가라앉고 있다

상하이 100년간 3m 침식, 中도시 절반이 가라앉고 있다- 김지훈, 할리우드 진출한다…아마존 ‘버터플라이’ 주연 합류

- “도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

- 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

- 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

- “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

1인 가구 공공임대 ‘면적 축소’ 논란…국토부 “면적 기준 폐지 등 전면 재검토”

1인 가구 공공임대 ‘면적 축소’ 논란…국토부 “면적 기준 폐지 등 전면 재검토” 삼성, 세계 첫 ‘올인원 AI PC’ 공개

삼성, 세계 첫 ‘올인원 AI PC’ 공개 “인구감소로 집값 떨어져 노후 대비에 악영향 줄수도”

“인구감소로 집값 떨어져 노후 대비에 악영향 줄수도” [머니 컨설팅]사적연금 받을 때 세금 유불리 따져봐야

[머니 컨설팅]사적연금 받을 때 세금 유불리 따져봐야 “만원으로 밥 먹기 어렵다”…평균 점심값 1만원 첫 돌파

“만원으로 밥 먹기 어렵다”…평균 점심값 1만원 첫 돌파- 고금리-경기침체에… 개인회생 두달새 2만2167건 역대 최다

- “한국판 마리나베이샌즈 막는 킬러규제 없애달라”

- 직장인 1000만명 이달 월급 확 준다…건보료 ‘20만원 폭탄’

- 엘리베이터 호출서 수령자 인식까지… ‘배송 로봇’ 경쟁 본격화

- 연체 채권 쌓인 저축銀, 영업 축소… 수신잔액 26개월만에 최저

![[단독]삼성전자 900명, 연봉 5.1% 인상 거부… 계열 7곳, 노사현황 긴급보고 [단독]삼성전자 900명, 연봉 5.1% 인상 거부… 계열 7곳, 노사현황 긴급보고](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN/124623558.2.thumb.jpg)