[사설]서류상 가족 때문에 생계지원 소외된 노인·장애인 없어야

동아일보

입력 2019-05-06 00:00 수정 2019-05-06 00:00

경제사회노동위원회 산하 사회안전망개선위원회가 내년부터 기초생활보장제도의 의무부양자 기준을 폐지하라고 3일 권고했다. 노인 및 중증장애인에 대해서는 내년부터 부양의무자 기준을 전면 폐지하고 그 외 빈곤층은 추후 논의를 거쳐 단계적으로 폐지하라고 제안한 것이다.

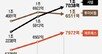

현행법상 국가가 최저한의 생활수준을 보장해 주는 기초생활보장제도의 혜택을 받으려면 본인과 부양의무자(부모 자녀 및 배우자) 모두 소득과 재산이 일정 기준 이하여야 한다. 본인이 빈곤층이어도 부양의무자가 이 기준을 넘어서면 실제 부양 여부를 떠나 기초생활급여를 받지 못한다. 2015년 기준 정부 지원을 받지 못하는 비수급 빈곤층이 93만 명인데, 이 중에는 실제로는 가족의 왕래가 끊겼는데도 서류상 부양의무자가 있다는 이유만으로 정부 지원에서도 제외돼 극심한 생활고에 시달리는 경우가 많다.

정부는 2004년 ‘송파 세 모녀 사건’ 이후 부양의무자 기준을 완화해 왔지만 여전히 많은 이들이 깐깐한 기준에 걸려 생계·의료급여를 받지 못한 채 빈곤 사각지대에 내몰리고 있다. 2017년 실태조사를 보면 기초생활보장 수급가구의 총소득은 월평균 95만 원인 반면 비수급 빈곤층의 총소득은 50만∼60만 원에 불과했다.

최저생활 보장의 사각지대에 방치된 이들이 사회안전망 안으로 들어올 수 있도록 부양의무자 기준을 개선해야 한다. 다만 전면 폐지까지 가기에 앞서 여러 보완책이 마련돼야 할 것이다. 생계급여에 대한 부양의무자 기준을 폐지하면 연 1조 원, 부양의무자 제도를 완전히 폐지하면 연 4조 원의 재정이 추가로 필요하다. 결국 국민의 세금 부담으로 돌아올 부분이다. 일부 부양의무자가 국가에 책임을 다 미뤄버리는 도덕적 해이를 부추길 위험도 있다. 이런 부작용을 최소화하면서 복지 사각지대 해소의 큰 걸림돌인 부양의무자 기준을 순차적으로 개선해 나가야 한다.

현행법상 국가가 최저한의 생활수준을 보장해 주는 기초생활보장제도의 혜택을 받으려면 본인과 부양의무자(부모 자녀 및 배우자) 모두 소득과 재산이 일정 기준 이하여야 한다. 본인이 빈곤층이어도 부양의무자가 이 기준을 넘어서면 실제 부양 여부를 떠나 기초생활급여를 받지 못한다. 2015년 기준 정부 지원을 받지 못하는 비수급 빈곤층이 93만 명인데, 이 중에는 실제로는 가족의 왕래가 끊겼는데도 서류상 부양의무자가 있다는 이유만으로 정부 지원에서도 제외돼 극심한 생활고에 시달리는 경우가 많다.

정부는 2004년 ‘송파 세 모녀 사건’ 이후 부양의무자 기준을 완화해 왔지만 여전히 많은 이들이 깐깐한 기준에 걸려 생계·의료급여를 받지 못한 채 빈곤 사각지대에 내몰리고 있다. 2017년 실태조사를 보면 기초생활보장 수급가구의 총소득은 월평균 95만 원인 반면 비수급 빈곤층의 총소득은 50만∼60만 원에 불과했다.

최저생활 보장의 사각지대에 방치된 이들이 사회안전망 안으로 들어올 수 있도록 부양의무자 기준을 개선해야 한다. 다만 전면 폐지까지 가기에 앞서 여러 보완책이 마련돼야 할 것이다. 생계급여에 대한 부양의무자 기준을 폐지하면 연 1조 원, 부양의무자 제도를 완전히 폐지하면 연 4조 원의 재정이 추가로 필요하다. 결국 국민의 세금 부담으로 돌아올 부분이다. 일부 부양의무자가 국가에 책임을 다 미뤄버리는 도덕적 해이를 부추길 위험도 있다. 이런 부작용을 최소화하면서 복지 사각지대 해소의 큰 걸림돌인 부양의무자 기준을 순차적으로 개선해 나가야 한다.

비즈N 탑기사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원 “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

“1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’ 10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플

10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플- 꿀로 위장한 고농축 대마 오일…밀수범 2명 구속 송치

- 송지아·윤후, 머리 맞대고 다정 셀카…‘아빠! 어디가?’ 꼬마들 맞아? 폭풍 성장

- 한소희 올린 ‘칼 든 강아지’ 개 주인 등판…“유기견이 슈퍼스타 됐다” 자랑

- 딱 한 장만 산 복권이 1등 당첨…20년간 월 700만원

- 기존 크림빵보다 6.6배 큰 ‘크림대빵’ 인기

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈 “팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’

“팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’ 명품 ‘에루샤’ 국내 매출 4조 돌파… 사회기부는 18억 그쳐

명품 ‘에루샤’ 국내 매출 4조 돌파… 사회기부는 18억 그쳐 “AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장

“AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장 “당하는 줄도 모르고 당한다”…SW 공급망 해킹 늘자 팔 걷은 정부

“당하는 줄도 모르고 당한다”…SW 공급망 해킹 늘자 팔 걷은 정부- 빚 못갚는 건설-부동산업체… 5대銀 ‘깡통대출’ 1년새 26% 급증

- IMF “韓, GDP 대비 정부 부채 작년 55.2%…5년뒤 60% 육박”

- 이건희, 19년전 ‘디자인 선언’한 밀라노… 삼성, 가전작품 전시회

- LH 작년 영업이익 98% 급감… 공공주택 사업까지 차질 우려

- 분식점부터 프렌치 호텔까지, 진화하는 팝업스토어