잘 안보여도… “그림으로 하고 싶은 이야기가 참 많아요”

김호경 기자

입력 2019-04-19 03:00 수정 2019-04-19 09:52

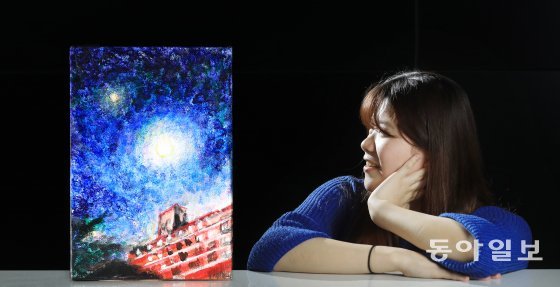

박찬별 씨는 11일 인터뷰에 지난해 말 졸업 작품 전시회에 내건 그림 한 점을 들고 왔다. 4년째 살고 있는 대학 기숙사와 밤하늘을 담은 그림이다. 사진 속 그림은 원래 A4 용지 절반만 한 작은 크기이지만 독자의 이해를 돕기 위해 확대해 합성했다. 송은석 기자 silverstone@donga.com

박찬별 씨는 11일 인터뷰에 지난해 말 졸업 작품 전시회에 내건 그림 한 점을 들고 왔다. 4년째 살고 있는 대학 기숙사와 밤하늘을 담은 그림이다. 사진 속 그림은 원래 A4 용지 절반만 한 작은 크기이지만 독자의 이해를 돕기 위해 확대해 합성했다. 송은석 기자 silverstone@donga.com대구대 현대미술전공 2015학번인 박찬별 씨(24)는 올해 8월 졸업한다. 시각장애 2급인 그는 1996년부터 맹학교 학생과 함께 미술 작업을 진행하고 있는 비영리단체 ‘우리들의 눈’이 배출한 첫 미대생이다. 졸업 후 모교(한빛맹학교)에서 미술을 가르치는 게 꿈이다. 미대 진학에 이어 두 번째 도전을 준비하고 있는 박 씨를 11일 만났다.

박 씨는 시각장애를 갖고 태어났다. 얼굴 앞의 사물만 겨우 알아본다.

“1살 전에 시력을 완전히 잃을 겁니다.” 갓 태어난 그의 눈을 살핀 의사는 예측은 다행히 빗나갔다. 미술을 시작하면서 왼쪽 눈 시력이 크게 나빠졌지만 박 씨는 여전히 오른쪽 눈으로 세상을 보고 있다.

부모님은 그를 장애가 없는 또래처럼 키웠다. 일반 초등학교에 입학했고 학원에서 미술, 피아노도 배웠다.

“금방 싫증을 내는 편인데 미술은 아무리 해도 질리지 않았어요.”

하지만 시각장애인에게 미술을 지도한 경험이 없는 학교나 학원은 미술에 대한 그의 갈증을 채워줄 수 없었다. 그는 초등 3학년 때 맹학교로 전학을 간 뒤 ‘우리들의 눈’ 수업을 들으며 미술에 눈을 떴다. 수많은 미술 재료를 처음 만지고 써봤다. 일대일 지도를 받으며 미술은 보이지 않아도 할 수 있다는 것을 배웠다.

“시각장애인이 미술을 한다는 게 말이 되니?” 학년이 오를수록 박 씨에게 ‘현실’을 얘기하는 사람들이 늘었다. 고교에는 아예 미술수업이 없었다. ‘현실’을 좇아 미술 대신 공부를 하고, 청각이 예민한 시각장애인이 잘 할 수 있다는 음악도 배웠지만 남들처럼 잘하지 못했다. 졸업하고 무엇을 해야 할지 막막했다. 그렇게 박 씨는 1년 넘게 방황했다.

“넌 손재주가 좋으니 미대에 가보면 어떠니?” 방황하던 박 씨를 붙잡아준 건 그를 오랫동안 지켜봤던 과학 선생님의 이 한마디였다. 과학 선생님은 박 씨가 미대 진학을 원한다는 걸 학교에 알렸고, 학교는 ‘우리들의 눈’에 도움을 요청했다. “1초도 망설이지 않고 돕겠다고 했어요.” ‘우리들의 눈’을 설립한 엄정순 화가의 회상이다. 그렇게 박 씨는 ‘우리들의 눈’이 추진한 미대 진학 프로젝트의 1호 미대생이 됐다.

“제 인생의 터닝 포인트였죠.” 2013년 4월 16일, 박 씨는 첫 프로젝트 수업 날을 정확히 기억했다. 일주일에 사흘, 네 시간씩 그림을 배웠다. 8시간동안 그림만 그리기도 했다. 재수끝에 2015년 대구대에 합격했다.

합격은 달콤했지만 현실의 벽은 높았다. 사물을 똑같이 그려야 하는 정물화 시간은 가장 큰 스트레스였다. 구도를 잡으려면 멀리서 사물을 봐야 하는데 박 씨에겐 그것 자체가 난관이었다. 고칠 부분을 알려줘도 거기가 어디인지 알 수 없었다.

“예술중고교 출신도 따라오기 벅차다”는 한 교수의 말에 상처를 받기도 했다. “그럴 때마다 엄 선생님(엄정순 화가)께서 ‘넌 특별한 길을 가고 있다’고 항상 다독여줬어요.”

박찬별 씨의 작품

박찬별 씨의 작품 박찬별 씨의 작품

박찬별 씨의 작품지난해 말 졸업 작품 전시회에는 그동안 그린 그림을 모아 사람의 눈 모양으로 설치했다. 눈동자가 있는 가운데는 비워뒀다. 남들과 다르게 본다는 자신의 눈을 표현한 것이다.

“남들처럼 정밀 묘사는 못 하지만 그림으로 하고 싶은 이야기는 제가 더 많을 거예요.”

박 씨는 “미술은 제가 홀로 설 수 있게 해준 버팀목”이라고 정의했다. 그는 얼굴을 캔버스에 닿을 듯 가까이 대고 그림을 그리다보니 얼굴과 옷에 물감에 묻을 때가 많았다. 답답하고 불편할 것 같았지만 별일 아니라는 듯 이렇게 말했다.

“친구들처럼 학교에 예쁜 옷을 못 입고 가는 게 아쉬울 뿐입니다.” 평소 장애로 인한 불편한 건 거의 없다고도 했다. 사진 찍기가 취미인 그는 일상을 사진으로 찍어 남긴다. 한때 휴대전화에 저장된 사진이 3만 장에 달했다. 실제 그 사진들 가운데 초점이 어긋난 사진은 찾아볼 수 없었다.

박 씨는 16일 모교를 찾아 ‘우리들의 눈’이 진행하는 미술 수업에서 후배들을 가르쳤다. “후배들도 한 번쯤 꿈꿨봤으면 좋겠어요.”

그는 후배들의 꿈을 꾸려면 무엇보다 장애를 보는 시선이 달라져야 한다고 했다.

“장애인에게 필요한 건 도움이 아니라 경험을 넓히고 자신의 잠재력을 발휘해 도전할 수 있는 기회입니다. 제가 그랬던 것처럼….”

비즈N 탑기사

상하이 100년간 3m 침식, 中도시 절반이 가라앉고 있다

상하이 100년간 3m 침식, 中도시 절반이 가라앉고 있다 김지훈, 할리우드 진출한다…아마존 ‘버터플라이’ 주연 합류

김지훈, 할리우드 진출한다…아마존 ‘버터플라이’ 주연 합류 “도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원- “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

- 10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플

- 꿀로 위장한 고농축 대마 오일…밀수범 2명 구속 송치

- 송지아·윤후, 머리 맞대고 다정 셀카…‘아빠! 어디가?’ 꼬마들 맞아? 폭풍 성장

- 한소희 올린 ‘칼 든 강아지’ 개 주인 등판…“유기견이 슈퍼스타 됐다” 자랑

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈 둔촌주공 38평 입주권 22억 넘어…잠실 ‘엘리트’ 추격

둔촌주공 38평 입주권 22억 넘어…잠실 ‘엘리트’ 추격 물 건너간 ‘금리인하’…집값 반등 기대감에 ‘찬물’ 끼얹나

물 건너간 ‘금리인하’…집값 반등 기대감에 ‘찬물’ 끼얹나 “팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’

“팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’ “AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장

“AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장- 빚 못갚는 건설-부동산업체… 5대銀 ‘깡통대출’ 1년새 26% 급증

- “옆건물 구내식당 이용”…고물가 직장인 신풍속도

- 사과값 잡히니 배추·양배추 들썩…평년보다 2천원 넘게 뛰어

- “당하는 줄도 모르고 당한다”…SW 공급망 해킹 늘자 팔 걷은 정부

- IMF “韓, GDP 대비 정부 부채 작년 55.2%…5년뒤 60% 육박”

![“소득 낮은 신혼부부, 보증금 5%만 내는 전세임대로”[부동산 빨간펜] “소득 낮은 신혼부부, 보증금 5%만 내는 전세임대로”[부동산 빨간펜]](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN_REALESTATE/124551365.2.thumb.jpg)