한때 2100 선 붕괴… 증시의 겨울 길어지나

박성민 기자

입력 2018-10-24 03:00 수정 2018-10-24 03:00

코스피 2106 연저점 또 경신

미중 무역전쟁 등 대내외 악재가 장기화되면서 23일 코스피가 전날보다 2.57% 하락한 2,106.10에 마감했다. 코스피는

외국인과 기관의 ‘쌍끌이’ 매도세에 1년 7개월 만에 장중 2,100 선이 붕괴되기도 했다. 이날 오후 서울 중구 명동

KEB하나은행 딜링룸 전광판에 주가와 환율이 표시돼 있다. 박영대 기자 sannae@donga.com미국과 중국의 패권 다툼이 장기화되면서 국내 증시가 끝 모를 추락을 거듭하고 있다. 코스피는 1년 7개월 만에 심리적 마지노선으로 여겨지던 2,100 선마저 장중 붕괴되며 또다시 ‘패닉’에 빠졌다.

미중 무역전쟁 등 대내외 악재가 장기화되면서 23일 코스피가 전날보다 2.57% 하락한 2,106.10에 마감했다. 코스피는

외국인과 기관의 ‘쌍끌이’ 매도세에 1년 7개월 만에 장중 2,100 선이 붕괴되기도 했다. 이날 오후 서울 중구 명동

KEB하나은행 딜링룸 전광판에 주가와 환율이 표시돼 있다. 박영대 기자 sannae@donga.com미국과 중국의 패권 다툼이 장기화되면서 국내 증시가 끝 모를 추락을 거듭하고 있다. 코스피는 1년 7개월 만에 심리적 마지노선으로 여겨지던 2,100 선마저 장중 붕괴되며 또다시 ‘패닉’에 빠졌다.

전문가들은 “국내 경제지표나 대외 여건에서 증시 반등을 기대할 만한 요소가 마땅치 않다”고 우려했다. 일각에서는 “증시의 바닥을 예상하는 것이 의미 없는 시기에 접어들었다”며 한국 증시의 ‘겨울’이 길어질 수 있다는 비관론도 나온다.

○ 1년 7개월 만에 2,100 선 붕괴

23일 코스피는 전날보다 2.57% 떨어진 2,106.10에 장을 마쳤다. 종가 기준으로 지난해 3월 10일(2,097.35) 이후 1년 7개월 만에 가장 낮은 수준이다. 장중 한때는 2,094.69까지 하락해 1년 7개월 만에 2,100 선을 내줬다. 코스닥지수는 더 큰 폭으로 떨어져 3.38% 급락한 719.00에 거래를 마쳤다. 증시 급락의 여파로 원-달러 환율은 9.2원 급등(원화 가치는 하락)한 1137.6원에 마감했다.

23일 코스피는 전날보다 2.57% 떨어진 2,106.10에 장을 마쳤다. 종가 기준으로 지난해 3월 10일(2,097.35) 이후 1년 7개월 만에 가장 낮은 수준이다. 장중 한때는 2,094.69까지 하락해 1년 7개월 만에 2,100 선을 내줬다. 코스닥지수는 더 큰 폭으로 떨어져 3.38% 급락한 719.00에 거래를 마쳤다. 증시 급락의 여파로 원-달러 환율은 9.2원 급등(원화 가치는 하락)한 1137.6원에 마감했다.

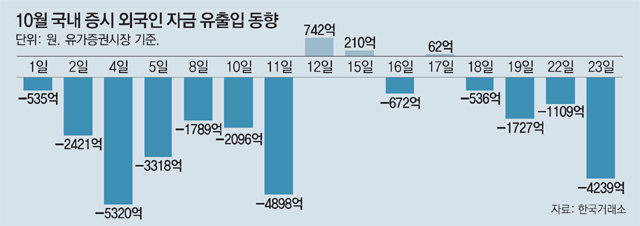

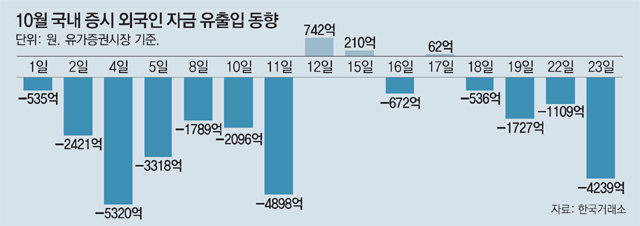

이날 증시 급락을 이끈 것은 외국인과 기관의 ‘쌍끌이’ 매도였다. 외국인과 기관은 유가증권시장에서 각각 4239억 원, 2422억 원어치를 팔아치웠다. 특히 이달 들어 국내 증시에서 빠져나간 외국인 자금은 3조5000억 원이 넘는다.

미국과 중국의 갈등이 심화될 수 있다는 우려가 가뜩이나 움츠러든 투자심리를 더 위축시켰다. 22일 미국 군함이 3개월 만에 대만해협을 통과한 것을 두고 중국을 겨냥한 ‘무력시위’라는 분석이 나왔다. 스티븐 므누신 미국 재무장관이 전날 “환율조작국 선정 기준을 낮출 수 있다”고 밝힌 데 이어 연일 중국에 강공을 퍼부은 것이다.

서상영 키움증권 연구원은 “도널드 트럼프 미국 대통령이 발표한 감세안이 무역분쟁 장기화를 대비한 포석이라는 해석이 나온 것도 부담으로 작용했다”고 말했다. 이날 중국 상하이종합지수가 2.26% 하락한 것을 비롯해 일본(―2.67%) 홍콩(―2.95%) 등 다른 아시아 증시도 크게 떨어졌다.

제약·바이오주가 무너진 것도 코스피 하락세를 부추겼다. 전날 싱가포르 국부펀드 테마섹이 셀트리온 지분 중 339만 주를 시간 외 대량매매(블록딜)로 처분한 여파였다. 셀트리온(―8.19%), 삼성바이오로직스(―6.60%) 등 바이오업종은 6% 이상 급락했다.

○ “증시 바닥 더 깊어질 수도”

문제는 증시가 반등할 만한 호재가 마땅치 않다는 점이다. 박기현 유안타증권 리서치센터장은 “안전자산 선호가 강해지면서 외국인이 한국 등 신흥국 주식을 처분해 현금 보유를 늘리고 있다”며 “기존 악재가 해결되지 않은 상태에서 조그마한 악재에도 투자심리가 크게 흔들리는 전형적인 약세장이 지속되고 있다”고 진단했다.

전문가들은 미국과 중국의 정상회담이 예정된 다음 달 말까지 외풍에 출렁이는 불안한 장세가 지속될 것으로 내다봤다. 양기인 신한금융투자 리서치센터장은 “양국이 정상회담에서도 샅바싸움을 이어간다면 한국 증시의 바닥은 더 깊어질 수 있다”고 우려했다.

미중 무역전쟁 등 대내외 악재가 장기화되면서 23일 코스피가 전날보다 2.57% 하락한 2,106.10에 마감했다. 코스피는

외국인과 기관의 ‘쌍끌이’ 매도세에 1년 7개월 만에 장중 2,100 선이 붕괴되기도 했다. 이날 오후 서울 중구 명동

KEB하나은행 딜링룸 전광판에 주가와 환율이 표시돼 있다. 박영대 기자 sannae@donga.com

미중 무역전쟁 등 대내외 악재가 장기화되면서 23일 코스피가 전날보다 2.57% 하락한 2,106.10에 마감했다. 코스피는

외국인과 기관의 ‘쌍끌이’ 매도세에 1년 7개월 만에 장중 2,100 선이 붕괴되기도 했다. 이날 오후 서울 중구 명동

KEB하나은행 딜링룸 전광판에 주가와 환율이 표시돼 있다. 박영대 기자 sannae@donga.com전문가들은 “국내 경제지표나 대외 여건에서 증시 반등을 기대할 만한 요소가 마땅치 않다”고 우려했다. 일각에서는 “증시의 바닥을 예상하는 것이 의미 없는 시기에 접어들었다”며 한국 증시의 ‘겨울’이 길어질 수 있다는 비관론도 나온다.

○ 1년 7개월 만에 2,100 선 붕괴

이날 증시 급락을 이끈 것은 외국인과 기관의 ‘쌍끌이’ 매도였다. 외국인과 기관은 유가증권시장에서 각각 4239억 원, 2422억 원어치를 팔아치웠다. 특히 이달 들어 국내 증시에서 빠져나간 외국인 자금은 3조5000억 원이 넘는다.

미국과 중국의 갈등이 심화될 수 있다는 우려가 가뜩이나 움츠러든 투자심리를 더 위축시켰다. 22일 미국 군함이 3개월 만에 대만해협을 통과한 것을 두고 중국을 겨냥한 ‘무력시위’라는 분석이 나왔다. 스티븐 므누신 미국 재무장관이 전날 “환율조작국 선정 기준을 낮출 수 있다”고 밝힌 데 이어 연일 중국에 강공을 퍼부은 것이다.

서상영 키움증권 연구원은 “도널드 트럼프 미국 대통령이 발표한 감세안이 무역분쟁 장기화를 대비한 포석이라는 해석이 나온 것도 부담으로 작용했다”고 말했다. 이날 중국 상하이종합지수가 2.26% 하락한 것을 비롯해 일본(―2.67%) 홍콩(―2.95%) 등 다른 아시아 증시도 크게 떨어졌다.

제약·바이오주가 무너진 것도 코스피 하락세를 부추겼다. 전날 싱가포르 국부펀드 테마섹이 셀트리온 지분 중 339만 주를 시간 외 대량매매(블록딜)로 처분한 여파였다. 셀트리온(―8.19%), 삼성바이오로직스(―6.60%) 등 바이오업종은 6% 이상 급락했다.

○ “증시 바닥 더 깊어질 수도”

문제는 증시가 반등할 만한 호재가 마땅치 않다는 점이다. 박기현 유안타증권 리서치센터장은 “안전자산 선호가 강해지면서 외국인이 한국 등 신흥국 주식을 처분해 현금 보유를 늘리고 있다”며 “기존 악재가 해결되지 않은 상태에서 조그마한 악재에도 투자심리가 크게 흔들리는 전형적인 약세장이 지속되고 있다”고 진단했다.

전문가들은 미국과 중국의 정상회담이 예정된 다음 달 말까지 외풍에 출렁이는 불안한 장세가 지속될 것으로 내다봤다. 양기인 신한금융투자 리서치센터장은 “양국이 정상회담에서도 샅바싸움을 이어간다면 한국 증시의 바닥은 더 깊어질 수 있다”고 우려했다.

코스피가 2,000 선을 지킬 수 있을지에도 관심이 모아진다. 박 센터장은 “추가 악재가 나오면 최악의 시나리오도 배제할 수 없다”고 지적했다. 이경민 대신증권 투자전략팀장은 “올해 4분기(10∼12월) 이후 상장사 이익 전망이 하향 조정되고 있고 내년 경기 둔화 우려도 커지고 있어 증시 반등이 쉽지 않다”며 ”대규모 경기 부양책이 동반되지 않는다면 2,100 선 전후에서 등락을 반복하는 지지부진한 장세가 계속될 것“이라고 내다봤다.

박성민 기자 min@donga.com

비즈N 탑기사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원 “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

“1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’ 10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플

10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플- 꿀로 위장한 고농축 대마 오일…밀수범 2명 구속 송치

- 송지아·윤후, 머리 맞대고 다정 셀카…‘아빠! 어디가?’ 꼬마들 맞아? 폭풍 성장

- 한소희 올린 ‘칼 든 강아지’ 개 주인 등판…“유기견이 슈퍼스타 됐다” 자랑

- 딱 한 장만 산 복권이 1등 당첨…20년간 월 700만원

- 기존 크림빵보다 6.6배 큰 ‘크림대빵’ 인기

- 햄 ‘빼는 값’ 2000원 더 받는 김밥집…손님 사진 SNS 올리고 조롱까지

‘카드부터 신분증까지’ 갤럭시 스마트폰 쓴다면 지갑 말고 이렇게![이럴땐 이렇게!]

‘카드부터 신분증까지’ 갤럭시 스마트폰 쓴다면 지갑 말고 이렇게![이럴땐 이렇게!] 다이소, 지난해 매출 3조 돌파…“오프라인 소비 회복·소비 양극화”

다이소, 지난해 매출 3조 돌파…“오프라인 소비 회복·소비 양극화” 아이폰 수리비 싸질까… 애플 “중고부품으로도 수리 가능”

아이폰 수리비 싸질까… 애플 “중고부품으로도 수리 가능” 운전석서 조수석까지, LG 최장 디스플레이… 車업계 ‘러브콜’

운전석서 조수석까지, LG 최장 디스플레이… 車업계 ‘러브콜’- 부동산 PF, ‘뉴머니’ 대신 4단계로 옥석 가린다

- 물건너간 美 조기 금리인하… 한은 물가관리 비상

- 상속세-법인세-부가세 인하, 與 총선 참패로 동력 상실

- 3월 취업자 17만3000명 늘어…증가폭 37개월만에 최소

- 공시가 현실화 폐지-다주택자 중과세 완화 등 제동 걸릴듯

![[머니 컨설팅]취득세 절감되는 소형 신축주택 [머니 컨설팅]취득세 절감되는 소형 신축주택](https://dimg.donga.com/a/102/54/90/1/wps/ECONOMY/FEED/BIZN/124492099.2.thumb.jpg)