부실 대우조선의 민낯… 생산현장 살펴본 발주처 ‘우려의 e메일’

강유현기자

입력 2016-05-23 03:00 수정 2016-08-21 00:58

[기업 구조조정]“근로자 근태불량, 감독은 엉망 비효율 심한데 납기 맞추겠나”

기강해이 등 ‘곪은 내부’ 신랄한 지적

“근로자들은 아침에 일을 늦게 시작하고, 한 시간 일찍 끝낸다. 현장 감독은 매우 우려스럽다. 엔지니어들은 현장에 잘 없다 보니 문제를 그날그날 해결하지 못해 비효율이 생긴다.”

“근로자들은 아침에 일을 늦게 시작하고, 한 시간 일찍 끝낸다. 현장 감독은 매우 우려스럽다. 엔지니어들은 현장에 잘 없다 보니 문제를 그날그날 해결하지 못해 비효율이 생긴다.”

대우조선해양이 올해 9월 인도할 예정인 부유식 원유 생산·저장·하역설비(FPSO) ‘익시스 프로젝트’와 관련해 발주처로부터 이런 내용을 담은 e메일을 받은 것으로 22일 확인됐다. 대우조선해양과 발주처는 공정이 지연되자 해양플랜트 인도 날짜를 4월 말에서 9월로 미뤘다. 그러나 현장을 직접 살펴본 프로젝트 매니저가 이마저도 불안하다고 생각해 대우조선해양에 e메일을 보낸 것이다.

익시스 프로젝트는 대우조선해양이 2012년 일본 자원개발업체 인펙스와 프랑스 오일 메이저 토탈이 세운 합작법인과 20억 달러(약 2조3800억 원) 규모로 맺은 계약이다. e메일을 보낸 프로젝트 매니저는 “밤낮으로 4500명 이상의 인력이 투입되지만 9월 인도를 하기엔 일이 너무 많이 남았다”고 지적했다.

그는 하청업체에 대해서는 “근로자들 기술 수준이 낮고 어려운 일들을 서로 미룬다”며 “인력이 너무 자주 바뀌어 프로젝트 시작 이후 투입된 근로자 수만 3만 명이다. 평균 잡아 8차례 바뀌었다는 얘기”라고 지적했다.

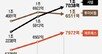

지난해 대우조선해양은 해양플랜트에서 4조 원의 손실을 냈다. 전체 영업손실 5조5051억 원(지난해 손실을 2013, 2014년에 반영하기 전)의 72.7%였다. 갑작스럽게 유가가 떨어지자 발주처들은 계약을 취소하거나 인수를 미뤘고, 잦은 설계 변경으로 공정이 지연된 것이 손실의 주요 이유다. 그러나 이 e메일을 보면 해양플랜트 부실은 외부 환경뿐 아니라 기강 해이와 관리 감독 부실 등 내부 원인도 영향을 미쳤다는 것을 알 수 있다.

동아일보는 최근 대우조선해양 퇴직자 4명을 만나 회사 내부 문제를 들어봤다. 퇴직자들은 한결같이 “현 사태는 경영진의 방만 경영, 이에 따른 경영진에 대한 불신, 기강 해이 및 현장과의 소통 부재 등 총체적 부실의 결과물”이라고 꼬집었다.

대우조선해양은 1999년 대우그룹이 붕괴하자 2000년 KDB산업은행이 채권 1조17000억 원을 출자전환하면서 산업은행 자회사로 편입됐다.

▼ “남상태, 청문회 피하려 계약 앞당겨… 2000만달러 깎아줘” ▼

사실상 정부 관리하에 있었음에도 불구하고 지난해 숨겨온 적자 5조5051억 원이 한 번에 터졌다. 지난해 말 기준 부채 비율은 7308%에 이른다. 이 기업에 채권단은 4조2000억 원의 혈세를 지원해 주기로 했다.

사실상 정부 관리하에 있었음에도 불구하고 지난해 숨겨온 적자 5조5051억 원이 한 번에 터졌다. 지난해 말 기준 부채 비율은 7308%에 이른다. 이 기업에 채권단은 4조2000억 원의 혈세를 지원해 주기로 했다.

퇴직자들은 일제히 남상태 전 대우조선해양 사장의 방만 경영을 지적했다. 그들은 “남 전 사장은 임원들이 참석하는 연말 부부 동반 파티에 앞서서는 임원들에게 파티복비를 지원해줬다”며 “인사에도 원칙이 없어 임원 자녀들과 친척들이 대거 취직해 있다”고 말했다.

2010년 8월 남 전 사장은 당시 이재오 특임장관 내정자의 인사청문회에 증인으로 채택됐다. 남 전 사장의 연임에 이 내정자가 개입했다는 의혹 때문이었다. 그러나 남 전 사장은 해외 계약 체결을 이유로 청문회에 참석하지 않았다.

퇴직자들에게 들은 배경은 이랬다. 경영진은 남 사장의 청문회 참석을 피하기 위해 청문회 시기에 맞춰 계약을 성사시키라고 지시했다. 당시 체결된 계약 중 하나는 네덜란드 헤이레마사와의 해저 파이프 설치 작업 계약이었다. 대우조선해양이 다급한 기색을 보이자 헤이레마 측은 가격을 깎기 시작했다. 퇴직자 A 씨는 “회사가 꼭 계약을 하려고 하다 보니 협상력이 줄었고, 결국 당초 계획보다 2000만 달러 이상 깎아서 계약했다”고 말했다.

이에 대해 대우조선해양 측은 “인사청문회와 관계없이 선주와 협의를 통해 날짜를 미리 정했다”며 “계약 시기를 맞추기 위해 가격을 깎은 사실도 없다”고 부인했다.

퇴직자들은 ‘능력’ 대신 ‘연줄’로 승진하는 문화가 회사를 망쳤다고도 지적했다. 남 전 사장은 현재 대학 동창인 지인이 소유하고 있는 해상운송업체 메가라인에 10년간 특혜성 독점 운송 계약을 맺어준 의혹을 받고 있다. 이에 대해 퇴직자 B 씨는 “사업 추진 당시 메가라인 관계자들이 모인 파티가 있었는데 참석자들의 면면을 보니 ‘연세대 동문회’였다”며 “당시 메가라인 사람들에게 인사라도 하면 승진한다는 말이 공공연히 돌았다”고 말했다.

퇴직자들은 남 전 사장과 고재호 전 대우조선해양 사장이 임기를 연장하기 위해 무리하게 저가 수주를 벌였다고도 지적했다. 연임을 위해서는 회사 규모를 키워야 했고, 한 번 계약에 수조 원을 호가하는 해양플랜트만 한 것이 없었다. 그러나 문제는 능력이 없었다.

“액화천연가스(LNG) 운반선 건조사양서는 250장쯤 됩니다. 그런데 해양플랜트는 건조사양서 두께만 거의 30cm는 될 겁니다. 설계 능력도 없었고, 건조사양서를 100% 파악하지 못한 상태에서 배를 만들었죠. 당연히 설계 변경이 많을 수밖에 없었습니다.”

퇴직자 C 씨는 “어차피 세계에서 조선업계 ‘빅3’(현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양)만 하는 사업(해양플랜트)을 서로 목구멍에 들어간 거 빼내오면서까지 저가 수주에 노예계약을 했다”고 지적했다.

리베이트에 대한 증언도 나왔다. 해양플랜트를 한창 수주하던 당시 국내 조선업계는 인력들을 닥치는 대로 흡수했다. 당시 “부산 노숙자들이 다 사라졌다”는 얘기가 나올 정도였다. 퇴직자들은 당시 회사에서 인력업체 사장에게 “300명 맞춰 와라”라고 하면 인력업체들은 비숙련자들을 끌어모았고, 회사는 이들에게 경력 이상의 월급을 쳐줬다고 했다. 여기서 인력업체들이 남긴 돈의 일부는 리베이트로 돌아가는 관행이 비일비재했다고 전했다.

대우조선해양은 정치권에 로비를 해 산업은행에서 온 파견자들을 무력하게 만들기도 했다. 이와 관련해 지난해 국정감사에서는 2000년 이후 대우조선해양이 전직 고위 관료와 국가정보원 간부, 예비역 장성 등 60명을 비상근 임원으로 위촉하고 이들에게 100억 원이 넘는 급여를 지급한 사실이 드러났다.

퇴직자들은 당초 산업은행이 자회사인 대우조선해양을 관리할 의지가 없었다고 했다. 2000년대 초 대우조선해양은 원-달러 환율이 10원 오르면 공사대금으로 보유하고 있던 달러화 가치가 200억 원씩 오르는 구조였다. 이렇게 ‘잘나가는’ 회사에 산업은행은 퇴직자들을 보냈다. B 씨는 “산업은행은 대우조선해양을 퇴직 후 갈 수 있는 일자리 정도로 생각했고, 이러다 보니 관리 감독보다는 함께 부화뇌동(附和雷同)했다”고 전했다.

A 씨는 “저유가 때문에 지금이라도 문제가 터져 다행”이라며 “대우조선해양이 하루빨리 회생의 발판을 마련해야 한다”고 말했다. 퇴직자 D 씨는 “현 경영진 절반 이상을 바꿔 새로운 조직으로 만들어야 그나마 희망이 있다”고 강조했다.

퇴직자들의 증언에 대해 대우조선해양 측은 “발주처가 e메일을 통해 제기한 문제들은 모두 해결됐으며 9월 인도에 문제가 없다”고 해명했다. 또 “인력 아웃소싱과 관련해 리베이트 받은 사실이 없다”며 “있었다면 검찰이 수사에 나섰을 것”이라고 덧붙였다.

강유현 기자 yhkang@donga.com

기강해이 등 ‘곪은 내부’ 신랄한 지적

대우조선해양이 올해 9월 인도할 예정인 부유식 원유 생산·저장·하역설비(FPSO) ‘익시스 프로젝트’와 관련해 발주처로부터 이런 내용을 담은 e메일을 받은 것으로 22일 확인됐다. 대우조선해양과 발주처는 공정이 지연되자 해양플랜트 인도 날짜를 4월 말에서 9월로 미뤘다. 그러나 현장을 직접 살펴본 프로젝트 매니저가 이마저도 불안하다고 생각해 대우조선해양에 e메일을 보낸 것이다.

익시스 프로젝트는 대우조선해양이 2012년 일본 자원개발업체 인펙스와 프랑스 오일 메이저 토탈이 세운 합작법인과 20억 달러(약 2조3800억 원) 규모로 맺은 계약이다. e메일을 보낸 프로젝트 매니저는 “밤낮으로 4500명 이상의 인력이 투입되지만 9월 인도를 하기엔 일이 너무 많이 남았다”고 지적했다.

그는 하청업체에 대해서는 “근로자들 기술 수준이 낮고 어려운 일들을 서로 미룬다”며 “인력이 너무 자주 바뀌어 프로젝트 시작 이후 투입된 근로자 수만 3만 명이다. 평균 잡아 8차례 바뀌었다는 얘기”라고 지적했다.

지난해 대우조선해양은 해양플랜트에서 4조 원의 손실을 냈다. 전체 영업손실 5조5051억 원(지난해 손실을 2013, 2014년에 반영하기 전)의 72.7%였다. 갑작스럽게 유가가 떨어지자 발주처들은 계약을 취소하거나 인수를 미뤘고, 잦은 설계 변경으로 공정이 지연된 것이 손실의 주요 이유다. 그러나 이 e메일을 보면 해양플랜트 부실은 외부 환경뿐 아니라 기강 해이와 관리 감독 부실 등 내부 원인도 영향을 미쳤다는 것을 알 수 있다.

동아일보는 최근 대우조선해양 퇴직자 4명을 만나 회사 내부 문제를 들어봤다. 퇴직자들은 한결같이 “현 사태는 경영진의 방만 경영, 이에 따른 경영진에 대한 불신, 기강 해이 및 현장과의 소통 부재 등 총체적 부실의 결과물”이라고 꼬집었다.

대우조선해양은 1999년 대우그룹이 붕괴하자 2000년 KDB산업은행이 채권 1조17000억 원을 출자전환하면서 산업은행 자회사로 편입됐다.

▼ “남상태, 청문회 피하려 계약 앞당겨… 2000만달러 깎아줘” ▼

퇴직자들은 일제히 남상태 전 대우조선해양 사장의 방만 경영을 지적했다. 그들은 “남 전 사장은 임원들이 참석하는 연말 부부 동반 파티에 앞서서는 임원들에게 파티복비를 지원해줬다”며 “인사에도 원칙이 없어 임원 자녀들과 친척들이 대거 취직해 있다”고 말했다.

2010년 8월 남 전 사장은 당시 이재오 특임장관 내정자의 인사청문회에 증인으로 채택됐다. 남 전 사장의 연임에 이 내정자가 개입했다는 의혹 때문이었다. 그러나 남 전 사장은 해외 계약 체결을 이유로 청문회에 참석하지 않았다.

퇴직자들에게 들은 배경은 이랬다. 경영진은 남 사장의 청문회 참석을 피하기 위해 청문회 시기에 맞춰 계약을 성사시키라고 지시했다. 당시 체결된 계약 중 하나는 네덜란드 헤이레마사와의 해저 파이프 설치 작업 계약이었다. 대우조선해양이 다급한 기색을 보이자 헤이레마 측은 가격을 깎기 시작했다. 퇴직자 A 씨는 “회사가 꼭 계약을 하려고 하다 보니 협상력이 줄었고, 결국 당초 계획보다 2000만 달러 이상 깎아서 계약했다”고 말했다.

이에 대해 대우조선해양 측은 “인사청문회와 관계없이 선주와 협의를 통해 날짜를 미리 정했다”며 “계약 시기를 맞추기 위해 가격을 깎은 사실도 없다”고 부인했다.

퇴직자들은 ‘능력’ 대신 ‘연줄’로 승진하는 문화가 회사를 망쳤다고도 지적했다. 남 전 사장은 현재 대학 동창인 지인이 소유하고 있는 해상운송업체 메가라인에 10년간 특혜성 독점 운송 계약을 맺어준 의혹을 받고 있다. 이에 대해 퇴직자 B 씨는 “사업 추진 당시 메가라인 관계자들이 모인 파티가 있었는데 참석자들의 면면을 보니 ‘연세대 동문회’였다”며 “당시 메가라인 사람들에게 인사라도 하면 승진한다는 말이 공공연히 돌았다”고 말했다.

퇴직자들은 남 전 사장과 고재호 전 대우조선해양 사장이 임기를 연장하기 위해 무리하게 저가 수주를 벌였다고도 지적했다. 연임을 위해서는 회사 규모를 키워야 했고, 한 번 계약에 수조 원을 호가하는 해양플랜트만 한 것이 없었다. 그러나 문제는 능력이 없었다.

“액화천연가스(LNG) 운반선 건조사양서는 250장쯤 됩니다. 그런데 해양플랜트는 건조사양서 두께만 거의 30cm는 될 겁니다. 설계 능력도 없었고, 건조사양서를 100% 파악하지 못한 상태에서 배를 만들었죠. 당연히 설계 변경이 많을 수밖에 없었습니다.”

퇴직자 C 씨는 “어차피 세계에서 조선업계 ‘빅3’(현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양)만 하는 사업(해양플랜트)을 서로 목구멍에 들어간 거 빼내오면서까지 저가 수주에 노예계약을 했다”고 지적했다.

리베이트에 대한 증언도 나왔다. 해양플랜트를 한창 수주하던 당시 국내 조선업계는 인력들을 닥치는 대로 흡수했다. 당시 “부산 노숙자들이 다 사라졌다”는 얘기가 나올 정도였다. 퇴직자들은 당시 회사에서 인력업체 사장에게 “300명 맞춰 와라”라고 하면 인력업체들은 비숙련자들을 끌어모았고, 회사는 이들에게 경력 이상의 월급을 쳐줬다고 했다. 여기서 인력업체들이 남긴 돈의 일부는 리베이트로 돌아가는 관행이 비일비재했다고 전했다.

대우조선해양은 정치권에 로비를 해 산업은행에서 온 파견자들을 무력하게 만들기도 했다. 이와 관련해 지난해 국정감사에서는 2000년 이후 대우조선해양이 전직 고위 관료와 국가정보원 간부, 예비역 장성 등 60명을 비상근 임원으로 위촉하고 이들에게 100억 원이 넘는 급여를 지급한 사실이 드러났다.

퇴직자들은 당초 산업은행이 자회사인 대우조선해양을 관리할 의지가 없었다고 했다. 2000년대 초 대우조선해양은 원-달러 환율이 10원 오르면 공사대금으로 보유하고 있던 달러화 가치가 200억 원씩 오르는 구조였다. 이렇게 ‘잘나가는’ 회사에 산업은행은 퇴직자들을 보냈다. B 씨는 “산업은행은 대우조선해양을 퇴직 후 갈 수 있는 일자리 정도로 생각했고, 이러다 보니 관리 감독보다는 함께 부화뇌동(附和雷同)했다”고 전했다.

A 씨는 “저유가 때문에 지금이라도 문제가 터져 다행”이라며 “대우조선해양이 하루빨리 회생의 발판을 마련해야 한다”고 말했다. 퇴직자 D 씨는 “현 경영진 절반 이상을 바꿔 새로운 조직으로 만들어야 그나마 희망이 있다”고 강조했다.

퇴직자들의 증언에 대해 대우조선해양 측은 “발주처가 e메일을 통해 제기한 문제들은 모두 해결됐으며 9월 인도에 문제가 없다”고 해명했다. 또 “인력 아웃소싱과 관련해 리베이트 받은 사실이 없다”며 “있었다면 검찰이 수사에 나섰을 것”이라고 덧붙였다.

강유현 기자 yhkang@donga.com

비즈N 탑기사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원 “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

“1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’ 10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플

10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플- 꿀로 위장한 고농축 대마 오일…밀수범 2명 구속 송치

- 송지아·윤후, 머리 맞대고 다정 셀카…‘아빠! 어디가?’ 꼬마들 맞아? 폭풍 성장

- 한소희 올린 ‘칼 든 강아지’ 개 주인 등판…“유기견이 슈퍼스타 됐다” 자랑

- 딱 한 장만 산 복권이 1등 당첨…20년간 월 700만원

- 기존 크림빵보다 6.6배 큰 ‘크림대빵’ 인기

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈 “팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’

“팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’ 명품 ‘에루샤’ 국내 매출 4조 돌파… 사회기부는 18억 그쳐

명품 ‘에루샤’ 국내 매출 4조 돌파… 사회기부는 18억 그쳐 “AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장

“AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장 “당하는 줄도 모르고 당한다”…SW 공급망 해킹 늘자 팔 걷은 정부

“당하는 줄도 모르고 당한다”…SW 공급망 해킹 늘자 팔 걷은 정부- 빚 못갚는 건설-부동산업체… 5대銀 ‘깡통대출’ 1년새 26% 급증

- IMF “韓, GDP 대비 정부 부채 작년 55.2%…5년뒤 60% 육박”

- 이건희, 19년전 ‘디자인 선언’한 밀라노… 삼성, 가전작품 전시회

- LH 작년 영업이익 98% 급감… 공공주택 사업까지 차질 우려

- 분식점부터 프렌치 호텔까지, 진화하는 팝업스토어