[토요판 커버스토리]당신이 몰랐던 수제맥주의 세계

김수연기자

입력 2016-05-14 03:00 수정 2016-05-14 03:00

[도전! 수제맥주]

대기업 직원 박상근 씨(35)는 한 달에 최소 한 번은 날 잡고 맥주를 직접 만든다. 이른바 수제맥주(크래프트 비어)다. 자료를 보지 않고도 색다른 맛의 맥주 만드는 법을 줄줄 읊을 수 있을 정도다. 주변에선 그를 ‘맥주 덕후’라 부른다. 옛날에는 와인, 청주, 막걸리 등을 만들어본 적도 있지만 지금은 맥주 만들기에 빠져 산다.

대기업 직원 박상근 씨(35)는 한 달에 최소 한 번은 날 잡고 맥주를 직접 만든다. 이른바 수제맥주(크래프트 비어)다. 자료를 보지 않고도 색다른 맛의 맥주 만드는 법을 줄줄 읊을 수 있을 정도다. 주변에선 그를 ‘맥주 덕후’라 부른다. 옛날에는 와인, 청주, 막걸리 등을 만들어본 적도 있지만 지금은 맥주 만들기에 빠져 산다.

도정한 씨(42)는 수제맥주 사업에 뛰어든 케이스다. 마이크로소프트(MS)에서 10여 년 일했던 그는 1997년 미국에서 처음으로 수제맥주를 마셔 봤다. “세상에 이런 맥주가 다 있나?” 하며 눈을 뜬 뒤 본격적으로 ‘홈브루잉(home brewing·가정에서 맥주 만들기)’의 매력에 빠져들었다. 2014년엔 ‘더핸드앤몰트’라는 양조장을 차렸다. 매년 매출이 가파르게 성장하고 있다고 귀띔했다.

맹물 같은 노란색 맥주가 전부인 줄 알았던 한국의 애주가들 사이에 수제맥주 열풍이 불고 있다. 해외여행과 소셜미디어를 통해 직접 만들어 먹는 ‘자기만의 맥주’를 경험한 청년들이 직접 앞치마를 두르고 양조장으로 모여든다. 서울 이태원, 연남동 등 젊음의 거리마다 수제맥주 매장이 들어설 정도다.

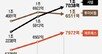

영국 BBC는 2014년 12월 “한국 맥주시장에서 다윗과 골리앗의 이야기가 시작됐다. 대기업이 만들어낸 ‘따분한 맥주’에 싫증을 느낀 소비자들이 수제맥주를 찾고 있다”고 타전했다. 존재감도 없던 수제맥주는 이제 한국 맥주시장의 1%를 차지하게 됐다. 업계 관계자들은 수년 내 점유율이 5%포인트 이상 올라갈 것으로 내다봤다.

▼ ‘나만의 맥주’ 양조 뛰어든 청춘 “맥아 창고가 보물창고” ▼

정보기술(IT) 기업 직원에서 수제맥주 사업가로 변신한 도정한 ‘더핸드앤몰트’ 대표(왼쪽)와 양조 전문가인 브랜던 페너 씨.

수제맥주의 맛은 달콤하고 독특하지만 맥아 손질, 효모 넣기, 발효시키기 같은 제작 과정에는 ‘막노동’과 ‘인내심’이 필수다.

남양주=신원건 기자 laputa@donga.com

정보기술(IT) 기업 직원에서 수제맥주 사업가로 변신한 도정한 ‘더핸드앤몰트’ 대표(왼쪽)와 양조 전문가인 브랜던 페너 씨.

수제맥주의 맛은 달콤하고 독특하지만 맥아 손질, 효모 넣기, 발효시키기 같은 제작 과정에는 ‘막노동’과 ‘인내심’이 필수다.

남양주=신원건 기자 laputa@donga.com

보통 한국인들에게 맥주는 노란빛을 내는 가벼운 알코올 음료였다. 맥주 자체의 풍미보다는 콜라 같은 청량감 때문에 마시는 이들이 많았다. ‘소맥(소주+맥주) 폭탄주’가 유행한 뒤에는 맥주의 위상이 떨어졌다. ‘언제부터/내 위상이/소주 깔 때/타서 먹는/탄산수가/되었는가’(SNS 시인 이환천의 ‘맥주’)라는 시 구절이 말해주듯이.

우리 것과는 거리가 먼 외래종이기도 했다. 외국인을 만났을 때 ‘김치 아세요(Do you know Kimchi)?’라고 첫인사를 건넬 정도로 고유의 먹거리 문화에 자부심이 강한 한국인이지만 유독 맥주 이야기가 나오면 목소리가 줄어든다. 독일 영국은 물론이고 가까운 일본과 중국 등에는 자국민이 자랑할 만한 맥주가 있는데 한국 맥주는 맛도 특징도 없다고 여기기 때문이다.

2012년 영국 경제매체 이코노미스트 서울특파원으로 근무하던 대니얼 튜더의 칼럼은 이런 열등감에 불을 지폈다. ‘지겨운 맥주(boring beer)’라는 표현으로 개성 없는 한국 맥주의 단점을 신랄하게 비판한 것이다. “한국 맥주는 북한 대동강 맥주보다 맛없다”는 문장은 지금도 맥주 마니아들 사이에 회자된다.

식혜 냄새 가득한 맥주의 요람

한국 맥주 시장에서 수제맥주가 차지하는 비중은 아직 1% 수준에 불과하지만 열기는 하루가 다르게 뜨거워지고 있다. 2014년 문을 연 ‘더핸드앤몰트’의 수제맥주도 300여 개 업소에서 판매되고 있다.이런 한국에서 젊은이들이 수제맥주 제조와 판매에 뛰어든 것은 2010년대에 들어서라고 할 수 있다. 미국 현지에서 수제맥주 사업의 성장세를 보고 아이디어를 얻은 청년들이 양조 전문가를 영입해 공격적으로 덩치를 키우고 있는 것이다.

한국 맥주 시장에서 수제맥주가 차지하는 비중은 아직 1% 수준에 불과하지만 열기는 하루가 다르게 뜨거워지고 있다. 2014년 문을 연 ‘더핸드앤몰트’의 수제맥주도 300여 개 업소에서 판매되고 있다.이런 한국에서 젊은이들이 수제맥주 제조와 판매에 뛰어든 것은 2010년대에 들어서라고 할 수 있다. 미국 현지에서 수제맥주 사업의 성장세를 보고 아이디어를 얻은 청년들이 양조 전문가를 영입해 공격적으로 덩치를 키우고 있는 것이다.

11일 오전 10시 반 경기 남양주시 화도읍. 입구에 붙은 작은 ‘더핸드앤몰트(The Hand and Malt)’ 표지를 보고야 양조장을 찾을 수 있었다. 컨테이너박스를 연상케 하는 공장의 문을 열자 식혜 냄새가 코를 찔렀다. 약간 덥고 습한 게 마치 온도 낮은 찜질방에 들어간 느낌이었다.

이곳의 주인인 도정한 대표(42)는 보물창고나 다름없는 맥아 창고로 기자를 안내했다. 맥아는 영어로 ‘몰트’라고 부르는데, 보리의 싹을 말려 볶은 것을 말한다. 한국인에겐 ‘엿기름’이라는 단어가 더 친숙하다. 문을 열자 흰 포대가 켜켜이 쌓인 창고에선 고소한 곡식 냄새가 풍겼다.

“맥아를 수입해서 여기서 손질해요. 창고 꽉 차게 쌓으면 40t 정도(맥주 7만 L 분량)인데 4개월이면 다 떨어집니다.”

양조장과 달리 맥아 창고는 18도의 선선한 온도를 유지해야 한다. 맥주가 불티나게 팔리는 여름엔 직원들이 이 포대 옆에 누워 잠자며 맥아를 분쇄하기 바쁘다. 전국 300개 업소에 수제맥주를 공급한다는 점을 생각하면 당연한 일이다. ‘수제맥주 양조장’이 꽤나 낭만적으로 들릴지 모르지만 실제론 ‘막노동’에 가까울 정도로 사람 손길이 많이 필요하다. 기계화된 공장 설비에서 뽑아낸 맥주와 다른 점이다.

가공된 맥아는 우주선 같은 은색 대형 통에 옮겨진다. 이곳에서 당분을 뽑아내는 당화(糖化) 과정을 거친 뒤 맥아 찌꺼기를 걸러내고 홉을 넣어 끓이게 된다. 이후 급속 냉각한 뒤 효모를 넣고 2주 이상 묵히면 맛있게 발효된 맥주가 되는 것이다.

‘한국에서 홉이 자랄까?’ 반신반의하며 양조장 근처 땅 1평에 홉 씨앗을 뿌려본 도 대표는 의외의 수확을 얻었다. 수입한 말린 홉보다 신선한 풍미가 감도는 ‘젖은 홉’을 쓰니 맥주 맛도 훨씬 좋아졌다. 지금은 약 500평에 이르는 홉 농장에서 따온 열매로 맥주를 만든다.

역시 수제맥주 사업자인 김희윤 더부스(the Booth) 대표(29)의 원래 직업은 한의사였다. 피자에 수제맥주를 곁들이는 ‘피맥’을 즐겨 먹다가 이 사업에 뛰어들었다. 그는 칼럼으로 한국 맥주를 비판했던 대니얼 튜더와 손잡고 2013년 서울 이태원에 더부스 1호점을 차렸다. 덴마크 유명 맥주회사 ‘미켈러’와 합작해 만든 ‘대동강 페일에일’은 불티나게 팔렸다. 한때 맛없는 한국 맥주의 수식어처럼 따라다닌 대동강이 한국 젊은이들의 사랑을 받는 맥주 이름으로 다시 탄생한 셈이다.

‘나만의 맥주’에 매료된 사람들

도 대표나 김 대표처럼 사업화한 것은 아니지만 취미 활동으로 집에서 맥주를 만들어 먹는 사람도 늘고 있다. 혼자 만들면 초보자는 최대 6시간 육체노동을 해야 하지만 자기 입맛에 맞는 맥주를 만들기 위해 고생을 기꺼이 감수한다.

미국에선 홈브루잉(가정에서 양조하기)을 할 때 자기 집 차고에서 작업한다. 하지만 한국 주거문화에선 이런 여유 공간을 찾기 어렵다. 이 때문에 한국 수제맥주 문화는 공방(工房)을 중심으로 퍼지고 있다. 양조 시설을 갖춘 가게에 여러 사람이 모여 자기 맥주를 만든다.

이들은 왜 굳이 맥주를 만들어 먹을까. ‘맥주덕후’로 불리는 대기업 직원 박상근 씨(35)는 “발효 기간이 짧아 다른 주류보다 제조가 쉽고 자기 개성을 최대한 발휘해 만들 수 있기 때문”이라고 말한다. 수제맥주를 몰랐을 때는 한국의 대기업 맥주도 즐겨 마셨지만 이제는 보다 다양한 맛에 도전하고 있다.

맥주를 만들면서 술에 관한 이야깃거리가 생기는 것도 재미있다. 예전엔 취하기 위해 술을 마셨지만 이젠 맛을 느끼며 술에 관해 이야기하는 게 더 즐겁다. 맛이 각기 다른 술잔을 두고 어떤 재료를 썼는지, 특징은 무엇인지 얘기하다 보면 술자리가 더 풍성해진다. 직접 만든 맥주는 손님을 대접하거나 선물로 줄 때도 유용하다.

화학연구소에서 일하는 이계석 씨(48)는 업무 때문에 매년 독일 출장을 가면서 ‘왜 우리나라엔 이런 맥주가 없을까’ 고민하곤 했다. 그러다가 우연히 수제맥주 공방을 찾았고 지금은 입맛에 맞는 맥주를 만들 수 있게 됐다. 얼마 전부터는 연구소 직원들과 회식할 때 다 같이 모여 맥주를 만들어 나눠 먹으며 즐거운 시간을 갖는다. 그는 “술을 잘 못 먹는 사람도 어울려 한 잔씩은 할 수 있는 술이 맥주”라면서 “맥주를 만들면서 서로의 취향을 알아가는 게 즐겁다”고 말했다.

대기업들도 잇단 공격 투자

국내 대기업 중에선 신세계푸드가 공격적인 투자를 하고 있다. 신세계푸드는 2014년 말 서울 서초구 반포 고속버스터미널 쪽에 ‘데블스 도어(Devil‘s Door)’라는 이름으로 수제맥주 전문점을 열었다. 매장 안에 양조 설비를 갖추고 맥주를 직접 만들어 판다. 최근엔 부산 센텀시티에 2호점을 열었다.

일반 식료품 회사도 뛰어들었다. 지난해 2월 식품업체 ‘진주햄’은 수제맥주 제조업체 ‘카브루’를 인수했다. 맥주와 어울리는 육가공 제품을 묶어 파는 시너지 효과를 얻겠다는 계산이다. 아직 주류회사가 수제맥주 회사를 인수한 사례는 없지만 이 흐름대로라면 앞으로 국내에서도 주류업체 인수합병이 일어날 가능성도 있어 보인다.

하지만 이런 시장의 변동이 수제맥주 고유의 의미를 해친다는 지적도 있다. 미국양조협회(BA)가 제시한 기준에 따르면 수제맥주는 △독립 자본으로 운영되고 △첨가물이 들어가더라도 맥아 비율을 최소 50% 이상 유지해야 하며 △연간 생산량이 600만 배럴(약 9억5340만 L) 이하여야 하기 때문이다.

“대자본이 만든 수제맥주는 그 자체로 고유성을 잃어버리게 만들 것”이라는 우려에 대해 김태경 어메이징 브루잉 컴퍼니 대표(전 베인앤컴퍼니 컨설턴트)는 “BA의 기준은 수제맥주 초창기에 만들어진 개념이기 때문에 지나치게 얽매일 필요가 없다”며 “대자본에 힘입어 여러 가지 맥주를 생산할 수 있다면 그것이야말로 수제맥주의 핵심 가치(다양성)를 실현하는 것”이라고 말했다.

김수연 기자 sykim@donga.com

도정한 씨(42)는 수제맥주 사업에 뛰어든 케이스다. 마이크로소프트(MS)에서 10여 년 일했던 그는 1997년 미국에서 처음으로 수제맥주를 마셔 봤다. “세상에 이런 맥주가 다 있나?” 하며 눈을 뜬 뒤 본격적으로 ‘홈브루잉(home brewing·가정에서 맥주 만들기)’의 매력에 빠져들었다. 2014년엔 ‘더핸드앤몰트’라는 양조장을 차렸다. 매년 매출이 가파르게 성장하고 있다고 귀띔했다.

맹물 같은 노란색 맥주가 전부인 줄 알았던 한국의 애주가들 사이에 수제맥주 열풍이 불고 있다. 해외여행과 소셜미디어를 통해 직접 만들어 먹는 ‘자기만의 맥주’를 경험한 청년들이 직접 앞치마를 두르고 양조장으로 모여든다. 서울 이태원, 연남동 등 젊음의 거리마다 수제맥주 매장이 들어설 정도다.

영국 BBC는 2014년 12월 “한국 맥주시장에서 다윗과 골리앗의 이야기가 시작됐다. 대기업이 만들어낸 ‘따분한 맥주’에 싫증을 느낀 소비자들이 수제맥주를 찾고 있다”고 타전했다. 존재감도 없던 수제맥주는 이제 한국 맥주시장의 1%를 차지하게 됐다. 업계 관계자들은 수년 내 점유율이 5%포인트 이상 올라갈 것으로 내다봤다.

▼ ‘나만의 맥주’ 양조 뛰어든 청춘 “맥아 창고가 보물창고” ▼

정보기술(IT) 기업 직원에서 수제맥주 사업가로 변신한 도정한 ‘더핸드앤몰트’ 대표(왼쪽)와 양조 전문가인 브랜던 페너 씨.

수제맥주의 맛은 달콤하고 독특하지만 맥아 손질, 효모 넣기, 발효시키기 같은 제작 과정에는 ‘막노동’과 ‘인내심’이 필수다.

남양주=신원건 기자 laputa@donga.com

정보기술(IT) 기업 직원에서 수제맥주 사업가로 변신한 도정한 ‘더핸드앤몰트’ 대표(왼쪽)와 양조 전문가인 브랜던 페너 씨.

수제맥주의 맛은 달콤하고 독특하지만 맥아 손질, 효모 넣기, 발효시키기 같은 제작 과정에는 ‘막노동’과 ‘인내심’이 필수다.

남양주=신원건 기자 laputa@donga.com 우리 것과는 거리가 먼 외래종이기도 했다. 외국인을 만났을 때 ‘김치 아세요(Do you know Kimchi)?’라고 첫인사를 건넬 정도로 고유의 먹거리 문화에 자부심이 강한 한국인이지만 유독 맥주 이야기가 나오면 목소리가 줄어든다. 독일 영국은 물론이고 가까운 일본과 중국 등에는 자국민이 자랑할 만한 맥주가 있는데 한국 맥주는 맛도 특징도 없다고 여기기 때문이다.

2012년 영국 경제매체 이코노미스트 서울특파원으로 근무하던 대니얼 튜더의 칼럼은 이런 열등감에 불을 지폈다. ‘지겨운 맥주(boring beer)’라는 표현으로 개성 없는 한국 맥주의 단점을 신랄하게 비판한 것이다. “한국 맥주는 북한 대동강 맥주보다 맛없다”는 문장은 지금도 맥주 마니아들 사이에 회자된다.

식혜 냄새 가득한 맥주의 요람

한국 맥주 시장에서 수제맥주가 차지하는 비중은 아직 1% 수준에 불과하지만 열기는 하루가 다르게 뜨거워지고 있다. 2014년 문을 연 ‘더핸드앤몰트’의 수제맥주도 300여 개 업소에서 판매되고 있다.

한국 맥주 시장에서 수제맥주가 차지하는 비중은 아직 1% 수준에 불과하지만 열기는 하루가 다르게 뜨거워지고 있다. 2014년 문을 연 ‘더핸드앤몰트’의 수제맥주도 300여 개 업소에서 판매되고 있다.11일 오전 10시 반 경기 남양주시 화도읍. 입구에 붙은 작은 ‘더핸드앤몰트(The Hand and Malt)’ 표지를 보고야 양조장을 찾을 수 있었다. 컨테이너박스를 연상케 하는 공장의 문을 열자 식혜 냄새가 코를 찔렀다. 약간 덥고 습한 게 마치 온도 낮은 찜질방에 들어간 느낌이었다.

이곳의 주인인 도정한 대표(42)는 보물창고나 다름없는 맥아 창고로 기자를 안내했다. 맥아는 영어로 ‘몰트’라고 부르는데, 보리의 싹을 말려 볶은 것을 말한다. 한국인에겐 ‘엿기름’이라는 단어가 더 친숙하다. 문을 열자 흰 포대가 켜켜이 쌓인 창고에선 고소한 곡식 냄새가 풍겼다.

“맥아를 수입해서 여기서 손질해요. 창고 꽉 차게 쌓으면 40t 정도(맥주 7만 L 분량)인데 4개월이면 다 떨어집니다.”

양조장과 달리 맥아 창고는 18도의 선선한 온도를 유지해야 한다. 맥주가 불티나게 팔리는 여름엔 직원들이 이 포대 옆에 누워 잠자며 맥아를 분쇄하기 바쁘다. 전국 300개 업소에 수제맥주를 공급한다는 점을 생각하면 당연한 일이다. ‘수제맥주 양조장’이 꽤나 낭만적으로 들릴지 모르지만 실제론 ‘막노동’에 가까울 정도로 사람 손길이 많이 필요하다. 기계화된 공장 설비에서 뽑아낸 맥주와 다른 점이다.

가공된 맥아는 우주선 같은 은색 대형 통에 옮겨진다. 이곳에서 당분을 뽑아내는 당화(糖化) 과정을 거친 뒤 맥아 찌꺼기를 걸러내고 홉을 넣어 끓이게 된다. 이후 급속 냉각한 뒤 효모를 넣고 2주 이상 묵히면 맛있게 발효된 맥주가 되는 것이다.

‘한국에서 홉이 자랄까?’ 반신반의하며 양조장 근처 땅 1평에 홉 씨앗을 뿌려본 도 대표는 의외의 수확을 얻었다. 수입한 말린 홉보다 신선한 풍미가 감도는 ‘젖은 홉’을 쓰니 맥주 맛도 훨씬 좋아졌다. 지금은 약 500평에 이르는 홉 농장에서 따온 열매로 맥주를 만든다.

역시 수제맥주 사업자인 김희윤 더부스(the Booth) 대표(29)의 원래 직업은 한의사였다. 피자에 수제맥주를 곁들이는 ‘피맥’을 즐겨 먹다가 이 사업에 뛰어들었다. 그는 칼럼으로 한국 맥주를 비판했던 대니얼 튜더와 손잡고 2013년 서울 이태원에 더부스 1호점을 차렸다. 덴마크 유명 맥주회사 ‘미켈러’와 합작해 만든 ‘대동강 페일에일’은 불티나게 팔렸다. 한때 맛없는 한국 맥주의 수식어처럼 따라다닌 대동강이 한국 젊은이들의 사랑을 받는 맥주 이름으로 다시 탄생한 셈이다.

‘나만의 맥주’에 매료된 사람들

도 대표나 김 대표처럼 사업화한 것은 아니지만 취미 활동으로 집에서 맥주를 만들어 먹는 사람도 늘고 있다. 혼자 만들면 초보자는 최대 6시간 육체노동을 해야 하지만 자기 입맛에 맞는 맥주를 만들기 위해 고생을 기꺼이 감수한다.

미국에선 홈브루잉(가정에서 양조하기)을 할 때 자기 집 차고에서 작업한다. 하지만 한국 주거문화에선 이런 여유 공간을 찾기 어렵다. 이 때문에 한국 수제맥주 문화는 공방(工房)을 중심으로 퍼지고 있다. 양조 시설을 갖춘 가게에 여러 사람이 모여 자기 맥주를 만든다.

이들은 왜 굳이 맥주를 만들어 먹을까. ‘맥주덕후’로 불리는 대기업 직원 박상근 씨(35)는 “발효 기간이 짧아 다른 주류보다 제조가 쉽고 자기 개성을 최대한 발휘해 만들 수 있기 때문”이라고 말한다. 수제맥주를 몰랐을 때는 한국의 대기업 맥주도 즐겨 마셨지만 이제는 보다 다양한 맛에 도전하고 있다.

맥주를 만들면서 술에 관한 이야깃거리가 생기는 것도 재미있다. 예전엔 취하기 위해 술을 마셨지만 이젠 맛을 느끼며 술에 관해 이야기하는 게 더 즐겁다. 맛이 각기 다른 술잔을 두고 어떤 재료를 썼는지, 특징은 무엇인지 얘기하다 보면 술자리가 더 풍성해진다. 직접 만든 맥주는 손님을 대접하거나 선물로 줄 때도 유용하다.

화학연구소에서 일하는 이계석 씨(48)는 업무 때문에 매년 독일 출장을 가면서 ‘왜 우리나라엔 이런 맥주가 없을까’ 고민하곤 했다. 그러다가 우연히 수제맥주 공방을 찾았고 지금은 입맛에 맞는 맥주를 만들 수 있게 됐다. 얼마 전부터는 연구소 직원들과 회식할 때 다 같이 모여 맥주를 만들어 나눠 먹으며 즐거운 시간을 갖는다. 그는 “술을 잘 못 먹는 사람도 어울려 한 잔씩은 할 수 있는 술이 맥주”라면서 “맥주를 만들면서 서로의 취향을 알아가는 게 즐겁다”고 말했다.

대기업들도 잇단 공격 투자

국내 대기업 중에선 신세계푸드가 공격적인 투자를 하고 있다. 신세계푸드는 2014년 말 서울 서초구 반포 고속버스터미널 쪽에 ‘데블스 도어(Devil‘s Door)’라는 이름으로 수제맥주 전문점을 열었다. 매장 안에 양조 설비를 갖추고 맥주를 직접 만들어 판다. 최근엔 부산 센텀시티에 2호점을 열었다.

일반 식료품 회사도 뛰어들었다. 지난해 2월 식품업체 ‘진주햄’은 수제맥주 제조업체 ‘카브루’를 인수했다. 맥주와 어울리는 육가공 제품을 묶어 파는 시너지 효과를 얻겠다는 계산이다. 아직 주류회사가 수제맥주 회사를 인수한 사례는 없지만 이 흐름대로라면 앞으로 국내에서도 주류업체 인수합병이 일어날 가능성도 있어 보인다.

하지만 이런 시장의 변동이 수제맥주 고유의 의미를 해친다는 지적도 있다. 미국양조협회(BA)가 제시한 기준에 따르면 수제맥주는 △독립 자본으로 운영되고 △첨가물이 들어가더라도 맥아 비율을 최소 50% 이상 유지해야 하며 △연간 생산량이 600만 배럴(약 9억5340만 L) 이하여야 하기 때문이다.

“대자본이 만든 수제맥주는 그 자체로 고유성을 잃어버리게 만들 것”이라는 우려에 대해 김태경 어메이징 브루잉 컴퍼니 대표(전 베인앤컴퍼니 컨설턴트)는 “BA의 기준은 수제맥주 초창기에 만들어진 개념이기 때문에 지나치게 얽매일 필요가 없다”며 “대자본에 힘입어 여러 가지 맥주를 생산할 수 있다면 그것이야말로 수제맥주의 핵심 가치(다양성)를 실현하는 것”이라고 말했다.

김수연 기자 sykim@donga.com

비즈N 탑기사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원 “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

“1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’ 10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플

10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플- 꿀로 위장한 고농축 대마 오일…밀수범 2명 구속 송치

- 송지아·윤후, 머리 맞대고 다정 셀카…‘아빠! 어디가?’ 꼬마들 맞아? 폭풍 성장

- 한소희 올린 ‘칼 든 강아지’ 개 주인 등판…“유기견이 슈퍼스타 됐다” 자랑

- 딱 한 장만 산 복권이 1등 당첨…20년간 월 700만원

- 기존 크림빵보다 6.6배 큰 ‘크림대빵’ 인기

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈 “팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’

“팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’ 명품 ‘에루샤’ 국내 매출 4조 돌파… 사회기부는 18억 그쳐

명품 ‘에루샤’ 국내 매출 4조 돌파… 사회기부는 18억 그쳐 “AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장

“AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장 “당하는 줄도 모르고 당한다”…SW 공급망 해킹 늘자 팔 걷은 정부

“당하는 줄도 모르고 당한다”…SW 공급망 해킹 늘자 팔 걷은 정부- 빚 못갚는 건설-부동산업체… 5대銀 ‘깡통대출’ 1년새 26% 급증

- IMF “韓, GDP 대비 정부 부채 작년 55.2%…5년뒤 60% 육박”

- 이건희, 19년전 ‘디자인 선언’한 밀라노… 삼성, 가전작품 전시회

- LH 작년 영업이익 98% 급감… 공공주택 사업까지 차질 우려

- 분식점부터 프렌치 호텔까지, 진화하는 팝업스토어