개인통신자료 요청 4년새 20배 늘어… 경찰-검찰이 97%

노지현기자 , 박훈상기자

입력 2016-04-06 03:00 수정 2016-04-06 03:00

[정부 통신정보 조회 급증]

‘누군가 나를 지켜본다?’

‘누군가 나를 지켜본다?’

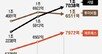

조지 오웰의 소설 ‘1984’에 나오는 ‘빅 브러더’가 우리나라에도 존재하는 것일까. 최근 정부와 수사기관이 쉽게 내 개인정보를 들여다볼지 모른다는 공포감이 일반 시민들을 중심으로 확산되고 있다. 실제로 미래창조과학부의 ‘통신제한 및 통신사실확인자료 제공 현황’을 분석한 결과 2000년 16만485건이던 통신자료 청구건수(전화번호 수 기준)는 2014년 1296만7456건으로 무려 80배 증가했다.

‘통신자료’는 가입자의 이름 주민등록번호 주소 전화번호 등 인적정보로 검찰 경찰 국가정보원 등 수사기관이 이동통신사에 요청할 경우 제공하고 있다. 언제 전화를 걸었는지, 누구에게 걸었는지, 위치정보 등 법원 영장이 필요한 ‘통신사실확인자료’와는 구별된다. 하지만 이 또한 귀중한 정보라 논란이 되고 있다.

○ ‘1인 1폰’ 시대 예측 못한 통신법

통신자료 요청이 크게 증가한 것은 과거 법을 만들 때 상상할 수 없었던 기술 변화가 일어났기 때문이다. 유선전화 하나를 가족 전체가 쓰던 시대에 만들어진 ‘전기통신사업법’에 따르면 통신자료는 쉽게 얻을 수 있다. 2000년대 들어서면서 이동전화 가입자가 매년 증가하다 2012년에는 5200만 명을 돌파해 ‘1인 1폰’ 시대가 열렸지만 법은 그대로다. 결국 개개인이 쥔 휴대전화로 인해 수사기관들의 편의가 크게 좋아졌다. 이동통신사에 요청하는 것만으로 개인정보를 쉽게 얻을 수 있기 때문이다.

하지만 기초적인 정보라고 우습게 볼 수 없다. 인터넷과 소셜네트워크서비스(SNS)로 촘촘히 연결되어 있는 한국 사회에서 이름 주민등록번호 주소 전화번호를 이용해 추가로 얻을 수 있는 정보는 많다. 이런 기본 정보가 일종의 ‘마스터 키’ 역할을 하고 있는데도 문제의식은 없다.

요청 기관별로 나눠 보면 특히 경찰의 요청 건수가 2012년 275만5250건, 2013년 623만617건, 2014년 837만1613건으로 눈에 띈다. 2014년 기준으로 경찰이 64%로 가장 많고 검찰(33%), 기타(2%), 국정원(1%) 순이었다.

○ “금융사기·살인범 어떻게 잡으라고” 경찰 반발

경찰은 “수사상 꼭 필요하다”고 항변한다. 스마트폰 사용이 일반화되면서 강력, 지능, 아동범죄 등 각종 범죄 수사에서 신속한 수사 대상자 파악을 위해 통신자료가 꼭 필요하다는 설명이다. 경찰청 관계자는 “통신자료는 특정 전화번호 가입자가 누구인지 확인하는 것에 불과해 통신비밀을 침해하는 정보가 아니다”라고 주장했다.

가령 대출사기 피해와 같은 금융사고가 발생하면 경찰은 우선 통신자료 제공 요청을 통해 대출사기에 이용된 전화번호 가입자를 확인한다. 명의자와 실사용자가 다른 ‘대포폰’으로 확인되면 실제 사용자를 찾아내기 위해 법원의 허가를 받아 범행 전후 1개월간 통화 기록을 받는다. 이 과정에서 전화번호를 수천 개씩 한꺼번에 요청하기도 한다. 강력범죄처럼 전화번호가 없으면 사건 발생지를 관할하는 기지국을 경유한 전화번호를 확인하기 위해 많게는 수만 건씩 한꺼번에 요청할 때도 있다.

경찰은 제공받은 통신자료를 임의로 축적하지 않는다고 설명한다. 형사사법정보시스템(KICS)을 이용해 통신사로부터 정보를 제공받고, 받은 파일은 2주가 지나면 자동 삭제된다.

지난해 11월 19대 국회에서도 이 같은 문제점을 지적하며 유승희 의원이 ‘통신자료 과다 열람 규제법’을 대표 발의했다. 열람 주체를 사법경찰관으로 한정하고 명백하게 국가 안보에 위해를 가할 때만 열람토록 하자는 내용이었다. 현재는 ‘기타 기관’으로 관세청, 식품의약품안전처, 고용노동부, 법무부 등도 볼 수 있다. 하지만 득실이 있다는 이유로 통과되진 못했다.

○ “집회 시위 이후 왜 집중됐나” 우려는 여전

이런 통신자료 수시 요청에 대해 국민들의 시선은 곱지 않다. 군사주의 정권에서 수사기관이 전화를 감청한 기억이 있기 때문에 손쉽게 개인정보를 열람할 수 있다는 사실에 거부감을 느끼는 것이다. 스마트폰이 늘어난 것으로만 이유를 돌리기엔 특정 시기에 요청 건수가 급증한 것 역시 시민들의 의심을 사고 있다. 2012년 대선, 2013년 국정원 대선 개입, 2014년 세월호 참사 등 주요 집회 시위가 이어지는 시기에 발맞추어 통신자료 요청 건수가 급증했다. 진보 시민단체들은 “단지 시위 현장에 있다는 것만으로 경찰에 노출될 수 있다는 불안감을 준다”고 말한다.

적극적으로 나서지 않으면 당사자에게는 정보 제공 사실을 알려주지 않는 이동통신사의 관행도 우려를 산다. 인적사항이 열람되었는지 확인하려는 사람들이 최근 대폭 늘었지만 과정은 여전히 어렵고 힘들다. KT는 3일, SK텔레콤은 1주일 이상이 걸린다. 열람을 한 사실은 알아도 이유란에는 ‘비공개’로 써 있는 경우가 많다. 수사상 이유라는 단서만 달면 본인은 구체적인 이유를 알 수 없는 셈이다.

노지현 isityou@donga.com·박훈상 기자

조지 오웰의 소설 ‘1984’에 나오는 ‘빅 브러더’가 우리나라에도 존재하는 것일까. 최근 정부와 수사기관이 쉽게 내 개인정보를 들여다볼지 모른다는 공포감이 일반 시민들을 중심으로 확산되고 있다. 실제로 미래창조과학부의 ‘통신제한 및 통신사실확인자료 제공 현황’을 분석한 결과 2000년 16만485건이던 통신자료 청구건수(전화번호 수 기준)는 2014년 1296만7456건으로 무려 80배 증가했다.

‘통신자료’는 가입자의 이름 주민등록번호 주소 전화번호 등 인적정보로 검찰 경찰 국가정보원 등 수사기관이 이동통신사에 요청할 경우 제공하고 있다. 언제 전화를 걸었는지, 누구에게 걸었는지, 위치정보 등 법원 영장이 필요한 ‘통신사실확인자료’와는 구별된다. 하지만 이 또한 귀중한 정보라 논란이 되고 있다.

○ ‘1인 1폰’ 시대 예측 못한 통신법

통신자료 요청이 크게 증가한 것은 과거 법을 만들 때 상상할 수 없었던 기술 변화가 일어났기 때문이다. 유선전화 하나를 가족 전체가 쓰던 시대에 만들어진 ‘전기통신사업법’에 따르면 통신자료는 쉽게 얻을 수 있다. 2000년대 들어서면서 이동전화 가입자가 매년 증가하다 2012년에는 5200만 명을 돌파해 ‘1인 1폰’ 시대가 열렸지만 법은 그대로다. 결국 개개인이 쥔 휴대전화로 인해 수사기관들의 편의가 크게 좋아졌다. 이동통신사에 요청하는 것만으로 개인정보를 쉽게 얻을 수 있기 때문이다.

하지만 기초적인 정보라고 우습게 볼 수 없다. 인터넷과 소셜네트워크서비스(SNS)로 촘촘히 연결되어 있는 한국 사회에서 이름 주민등록번호 주소 전화번호를 이용해 추가로 얻을 수 있는 정보는 많다. 이런 기본 정보가 일종의 ‘마스터 키’ 역할을 하고 있는데도 문제의식은 없다.

요청 기관별로 나눠 보면 특히 경찰의 요청 건수가 2012년 275만5250건, 2013년 623만617건, 2014년 837만1613건으로 눈에 띈다. 2014년 기준으로 경찰이 64%로 가장 많고 검찰(33%), 기타(2%), 국정원(1%) 순이었다.

○ “금융사기·살인범 어떻게 잡으라고” 경찰 반발

경찰은 “수사상 꼭 필요하다”고 항변한다. 스마트폰 사용이 일반화되면서 강력, 지능, 아동범죄 등 각종 범죄 수사에서 신속한 수사 대상자 파악을 위해 통신자료가 꼭 필요하다는 설명이다. 경찰청 관계자는 “통신자료는 특정 전화번호 가입자가 누구인지 확인하는 것에 불과해 통신비밀을 침해하는 정보가 아니다”라고 주장했다.

가령 대출사기 피해와 같은 금융사고가 발생하면 경찰은 우선 통신자료 제공 요청을 통해 대출사기에 이용된 전화번호 가입자를 확인한다. 명의자와 실사용자가 다른 ‘대포폰’으로 확인되면 실제 사용자를 찾아내기 위해 법원의 허가를 받아 범행 전후 1개월간 통화 기록을 받는다. 이 과정에서 전화번호를 수천 개씩 한꺼번에 요청하기도 한다. 강력범죄처럼 전화번호가 없으면 사건 발생지를 관할하는 기지국을 경유한 전화번호를 확인하기 위해 많게는 수만 건씩 한꺼번에 요청할 때도 있다.

경찰은 제공받은 통신자료를 임의로 축적하지 않는다고 설명한다. 형사사법정보시스템(KICS)을 이용해 통신사로부터 정보를 제공받고, 받은 파일은 2주가 지나면 자동 삭제된다.

지난해 11월 19대 국회에서도 이 같은 문제점을 지적하며 유승희 의원이 ‘통신자료 과다 열람 규제법’을 대표 발의했다. 열람 주체를 사법경찰관으로 한정하고 명백하게 국가 안보에 위해를 가할 때만 열람토록 하자는 내용이었다. 현재는 ‘기타 기관’으로 관세청, 식품의약품안전처, 고용노동부, 법무부 등도 볼 수 있다. 하지만 득실이 있다는 이유로 통과되진 못했다.

○ “집회 시위 이후 왜 집중됐나” 우려는 여전

이런 통신자료 수시 요청에 대해 국민들의 시선은 곱지 않다. 군사주의 정권에서 수사기관이 전화를 감청한 기억이 있기 때문에 손쉽게 개인정보를 열람할 수 있다는 사실에 거부감을 느끼는 것이다. 스마트폰이 늘어난 것으로만 이유를 돌리기엔 특정 시기에 요청 건수가 급증한 것 역시 시민들의 의심을 사고 있다. 2012년 대선, 2013년 국정원 대선 개입, 2014년 세월호 참사 등 주요 집회 시위가 이어지는 시기에 발맞추어 통신자료 요청 건수가 급증했다. 진보 시민단체들은 “단지 시위 현장에 있다는 것만으로 경찰에 노출될 수 있다는 불안감을 준다”고 말한다.

적극적으로 나서지 않으면 당사자에게는 정보 제공 사실을 알려주지 않는 이동통신사의 관행도 우려를 산다. 인적사항이 열람되었는지 확인하려는 사람들이 최근 대폭 늘었지만 과정은 여전히 어렵고 힘들다. KT는 3일, SK텔레콤은 1주일 이상이 걸린다. 열람을 한 사실은 알아도 이유란에는 ‘비공개’로 써 있는 경우가 많다. 수사상 이유라는 단서만 달면 본인은 구체적인 이유를 알 수 없는 셈이다.

노지현 isityou@donga.com·박훈상 기자

비즈N 탑기사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원 “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

“1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’ 10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플

10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플- 꿀로 위장한 고농축 대마 오일…밀수범 2명 구속 송치

- 송지아·윤후, 머리 맞대고 다정 셀카…‘아빠! 어디가?’ 꼬마들 맞아? 폭풍 성장

- 한소희 올린 ‘칼 든 강아지’ 개 주인 등판…“유기견이 슈퍼스타 됐다” 자랑

- 딱 한 장만 산 복권이 1등 당첨…20년간 월 700만원

- 기존 크림빵보다 6.6배 큰 ‘크림대빵’ 인기

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈

공사비 30% 뛰어… 멀어지는 ‘은퇴뒤 전원주택’ 꿈 “팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’

“팔겠다” vs “그 가격엔 안 사”… 아파트거래 ‘줄다리기’에 매물 月 3000건씩 ‘쑥’ 명품 ‘에루샤’ 국내 매출 4조 돌파… 사회기부는 18억 그쳐

명품 ‘에루샤’ 국내 매출 4조 돌파… 사회기부는 18억 그쳐 “AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장

“AI, 유럽 주방을 점령하다”… 삼성-LG 독주에 하이얼 도전장 “당하는 줄도 모르고 당한다”…SW 공급망 해킹 늘자 팔 걷은 정부

“당하는 줄도 모르고 당한다”…SW 공급망 해킹 늘자 팔 걷은 정부- 빚 못갚는 건설-부동산업체… 5대銀 ‘깡통대출’ 1년새 26% 급증

- IMF “韓, GDP 대비 정부 부채 작년 55.2%…5년뒤 60% 육박”

- 이건희, 19년전 ‘디자인 선언’한 밀라노… 삼성, 가전작품 전시회

- LH 작년 영업이익 98% 급감… 공공주택 사업까지 차질 우려

- 분식점부터 프렌치 호텔까지, 진화하는 팝업스토어