[경제의 눈]‘한국의 스페이스X’ 나오려면

조광래 한국항공우주연구원장

입력 2016-01-11 03:00 수정 2016-01-11 03:00

조광래 한국항공우주연구원장

조광래 한국항공우주연구원장지난해 말 발사체 회수에 성공한 민간 우주개발회사 블루오리진과 스페이스X에 대한 관심도 커지고 있다. 발사체 회수 기술은 발사 후에 버려지던 1단 발사체를 지상에 다시 착륙시키는 기술로, 발사체 재활용 시대를 예견해 주고 있다. 앞으로 더 많은 시험을 통해 신뢰성을 확보해야겠지만 발사 비용을 획기적으로 줄일 수 있어 인류의 우주 활동을 크게 늘릴 것으로 전망된다.

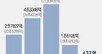

아마존 창업자 제프 베조스는 블루오리진을, 전기차 기업 테슬라 창업자인 일론 머스크는 스페이스X를 설립했다. 이들이 우주에 관심을 갖는 이유는 뭘까. 우주가 부를 캐낼 수 있는 거대한 비즈니스의 장이기 때문이다. 이미 위성통신, 위성위치확인시스템(GPS), 일기예보, 지구자원 탐사 등 세계 우주시장 규모는 연간 3227억 달러(약 387조 원)에 이른다. 머지않아 우주여행, 우주자원 채취, 우주인터넷 등 신규 사업이 개척되면 우주시장은 더욱 커질 것으로 전망된다.

그렇다면 우주와는 전혀 상관없는 분야의 민간 기업들이 우주산업에 뛰어들어 성과를 낼 수 있는 요인은 뭘까. 국가가 전략적인 차원에서 오랫동안 우주기술 개발에 투자를 한 결과 우주산업 기반이 튼튼하게 다져져 있었기 때문이다. 미국, 유럽 등 우주 선진국들은 그동안의 투자를 기반 삼아 결실을 거두고 있고, 그 기반 위에서 민간 기업들이 새로운 성과를 내고 있다.

우리도 늦었지만 올해부터 달 탐사를 위한 본격적인 연구개발에 착수한다. 독자적인 위성발사 능력 확보와 우주 진출을 위한 한국형 발사체 개발도 한창 진행 중이다. 하지만 우주개발에는 종종 투자 대비 성과에 대해 문제가 제기되곤 한다. 아직 발사체 개발이나 우주탐사 등은 투자 대비 수익률이 높지 않은 것이 사실이다. 특히 40년이나 늦게 우주개발을 시작한 우리는 아직 산업화 단계에 진입하지 못했다. 이제 막 산업체들이 소형 위성 수출 등의 성과를 내기 시작한 수준이다.

그러나 단기간의 성과와 경제 논리만으로 우주개발에 대한 투자를 논해서는 안 된다. 미래를 보고 가야 한다. 그래야 핵심 기술을 확보하고 산업 기반을 다질 수 있다. 우주산업 기반이 잘 다져져야 국내에서도 ‘제2의 스페이스X’가 나올 수 있다.

우주개발에 투자하고 있는 국가는 매년 늘고 있다. 2014년 우주개발에 1000만 달러(약 120억 원) 이상 예산을 쏟는 나라는 무려 60개국이었다. 10년 전에 비해 2배나 증가한 숫자다. 투자가 늘고 있는 것은 우주가 가치 있는 투자처이기 때문이다. 현재 우주기술 발전 속도와 그것이 우리 삶에 미치는 영향을 볼 때 인류 삶의 영역이 우주로 더욱 확대될 것은 자명하다.

올 한 해도 우주 영토를 차지하기 위한 세계의 경쟁은 뜨거울 것이다. 한국형 발사체 개발과 달 탐사는 한국 우주 개발의 미래를 여는 일이다. 한순간도 머뭇거릴 시간이 없다.

조광래 한국항공우주연구원장

비즈N 탑기사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사

“도박자금 마련하려고”…시험장 화장실서 답안 건넨 전직 토익 강사 몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건

몸 속에 거즈 5개월 방치…괄약근 수술 의사 입건 일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원

일본 여행시 섭취 주의…이 제품 먹고 26명 입원 “1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’

“1인 안 받는 이유 있었네”…식탁 위 2만원 놓고 간 손님 ‘훈훈’ 10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플

10만원짜리 사탕?…쓰레기통까지 뒤져 찾아간 커플- 꿀로 위장한 고농축 대마 오일…밀수범 2명 구속 송치

- 송지아·윤후, 머리 맞대고 다정 셀카…‘아빠! 어디가?’ 꼬마들 맞아? 폭풍 성장

- 한소희 올린 ‘칼 든 강아지’ 개 주인 등판…“유기견이 슈퍼스타 됐다” 자랑

- 딱 한 장만 산 복권이 1등 당첨…20년간 월 700만원

- 기존 크림빵보다 6.6배 큰 ‘크림대빵’ 인기

‘통합 이마트’ 출범한다… 이마트, 이마트에브리데이 흡수 합병

‘통합 이마트’ 출범한다… 이마트, 이마트에브리데이 흡수 합병 시니어주택 수요 못따라가… “수도권 규제 완화를”

시니어주택 수요 못따라가… “수도권 규제 완화를” 끊이지 않는 금융사고, 5년간 345건… “내부통제 디지털화 시급”

끊이지 않는 금융사고, 5년간 345건… “내부통제 디지털화 시급” LH 작년 영업이익 98% 급감… 공공주택 사업까지 차질 우려

LH 작년 영업이익 98% 급감… 공공주택 사업까지 차질 우려 이건희, 19년전 ‘디자인 선언’한 밀라노… 삼성, 가전작품 전시회

이건희, 19년전 ‘디자인 선언’한 밀라노… 삼성, 가전작품 전시회- 명품 ‘에루샤’ 국내 매출 4조 돌파… 사회기부는 18억 그쳐

- 분식점부터 프렌치 호텔까지, 진화하는 팝업스토어

- 中 ‘알테쉬’ 초저가 공세에… 네이버 “3개월 무료 배송”

- 삼성-LG ‘밀라노 출격’… “139조원 유럽 가전 시장 잡아라”

- [머니 컨설팅]취득세 절감되는 소형 신축주택